評者:佐藤晋(二松学舎大学国際政治経済学部教授)

1. 政府と国民

本書は、日米の同盟関係が発展していく過程を1950年代から1970年代にかけて叙述したものである。これまでの日米同盟関係を扱った類書では、その同盟関係を制約する要因にのみ光が当てられ、これを促進する要素には分析が及んでいなかったと、著者は言う。その上で、さらに著者は一般的な見方とは大きく異なる斬新な視点を三つも導入している。それは、第1に「同盟のジレンマ」を一個人や一社会の内部ではなく、社会全体を政府と世論という構図に二分して適用してみせた点である。第2点は同盟を進展させる要因を、同盟国間の相互信頼ではなく、逆に相互に抱いた不安に求めていることである。さらに第3に、著者は同盟関係を左右した要素として、仮想敵の動向といった外部要因ではなく、同盟国関係という内部要因を重要視している。これらは、一見これまでの同盟の見方に逆らうかのようであるが、ここに著者の分析の真骨頂が現れているので、少し長くなるが以上の各論点について、それぞれ若干の批判を加えつつ見ていきたい。

まず、本書の分析の前提について触れる。本書によると、日米安保条約に規定された両国関係は非対称なものであり、アメリカが日本を防衛する義務を負う代わりに、日本は「自主性」をアメリカに委譲した関係であった。このような前提に立ち、本書は、日米同盟の「制度化」が、アメリカによる防衛義務の提供を確保したい日本の「見捨てられる不安」と、日本が自主性を回復することを恐れるアメリカの不安からなる「日米両国の相互不安」をエンジンとして進展したと論じる。本書でいう同盟の「制度化」とは、一般的に用いられる同盟の「強化」に近いものと思われるが、具体的には「公式化」と「軍事協力の進展」を内容とするものである。

次に、本書の第1の特徴である「同盟のジレンマ」の論点について論じる。一般に「同盟のジレンマ」とは、ある国が有事の際に同盟国が助けにきてくれないのではという「見捨てられる不安」を抱いた場合、その国は同盟の強化を志向するが、その結果、同盟国の起こした戦争に「巻き込まれる」危険性が高まる。それを避けようとして同盟を希薄化すれば、結局また自分が侵略された場合に「助けにきてくれない」のではという不安が頭をもたげ、同盟を強化すべきか希薄化すべきかの間で板挟みになる心理状況を指す。

ところが本書では日本の当局者が抱いていた不安は、もっぱら「見捨てられる不安」であったとする。それでは「巻き込まれる不安」はどこに行ったかと言うと、それは国民世論の「反軍主義」として存在したととらえている。この「反軍主義」が、「日米の相互不安」が促進しようとした同盟の制度化を抑制したという。したがって、逆に「反軍主義」が弱まれば、同盟の制度化は進展することになる。例えば、サイゴン陥落は、日本から見ればアメリカがアジアから撤退するのではないかという不安を、アメリカから見ればそう考えた日本が自立するのではないかという不安を高めた一方で、もはやベトナム戦争に巻き込まれることが無くなったことから日本の反軍主義を弱めた。その結果、ガイドラインの制定などに見られるように日米同盟の制度化が進展したという。つまり、「日米の相互不安が強まると、両国から制度化に向けた動きが強まるが、それが実現するかどうかは日本国内の反軍的世論の強さに依存する」というのが、本書の基本的な視座である。

もちろん、こうした枠組みが広範な資料の分析の結果もたらされたことは理解するものの、こうしたいわゆる政府と世論の「二元論」的把握がどの程度妥当なものなのかについては若干の疑問を感じる。本書の、政府関係者はもっぱら見捨てられる不安に苛まれ、同盟の強化(制度化)を志向したが、一般国民の持っていた巻き込まれる不安が強い反軍主義を生み、その政府の動きにブレーキをかけていたという枠組みは、一般に「同盟のジレンマ」として描かれる個人内の葛藤とは大きく異なる。そこから評者は上記のような疑問を感じたのであるが、実際に政府当局者の心理の中に「巻き込まれる不安」の方は無かったのか、あったとしても無視できるほど弱かったのであろうか。

また、本書は、日米同盟は本来的には発展・深化を志向する(すべき)ものであるという前提に立っているようである。しかし、本来、同盟とは必要な時には結ばれるが、必要がなくなれば破棄されて当然のものである。それでは、なぜこの時期において、同盟の制度化が少なくとも両国政府において求められていたかと言うと、やはり共同で対処すべき外部の脅威の存在があったからであろう。それは、もちろん今日においても続いている。つまり、外部の脅威があって初めて「見捨てられる不安」を感じるのではないかという素朴な疑問がある。そこで、この外部の脅威に対する両国政府の評価が気になるが、本書ではあまり触れられていない。それは、次で述べるように、著者が日米同盟の変容を外部要因ではなく内部要因に求めているからである。実際、日本の首脳が、1960年代後半は中国の核攻撃、1970年代後半はソ連の通常攻撃を脅威と認識していたとするならば、こうした脅威への不安が直接的に日米同盟に与えた影響はどのようなものであったのだろうか。

まず、本書の分析の前提について触れる。本書によると、日米安保条約に規定された両国関係は非対称なものであり、アメリカが日本を防衛する義務を負う代わりに、日本は「自主性」をアメリカに委譲した関係であった。このような前提に立ち、本書は、日米同盟の「制度化」が、アメリカによる防衛義務の提供を確保したい日本の「見捨てられる不安」と、日本が自主性を回復することを恐れるアメリカの不安からなる「日米両国の相互不安」をエンジンとして進展したと論じる。本書でいう同盟の「制度化」とは、一般的に用いられる同盟の「強化」に近いものと思われるが、具体的には「公式化」と「軍事協力の進展」を内容とするものである。

次に、本書の第1の特徴である「同盟のジレンマ」の論点について論じる。一般に「同盟のジレンマ」とは、ある国が有事の際に同盟国が助けにきてくれないのではという「見捨てられる不安」を抱いた場合、その国は同盟の強化を志向するが、その結果、同盟国の起こした戦争に「巻き込まれる」危険性が高まる。それを避けようとして同盟を希薄化すれば、結局また自分が侵略された場合に「助けにきてくれない」のではという不安が頭をもたげ、同盟を強化すべきか希薄化すべきかの間で板挟みになる心理状況を指す。

ところが本書では日本の当局者が抱いていた不安は、もっぱら「見捨てられる不安」であったとする。それでは「巻き込まれる不安」はどこに行ったかと言うと、それは国民世論の「反軍主義」として存在したととらえている。この「反軍主義」が、「日米の相互不安」が促進しようとした同盟の制度化を抑制したという。したがって、逆に「反軍主義」が弱まれば、同盟の制度化は進展することになる。例えば、サイゴン陥落は、日本から見ればアメリカがアジアから撤退するのではないかという不安を、アメリカから見ればそう考えた日本が自立するのではないかという不安を高めた一方で、もはやベトナム戦争に巻き込まれることが無くなったことから日本の反軍主義を弱めた。その結果、ガイドラインの制定などに見られるように日米同盟の制度化が進展したという。つまり、「日米の相互不安が強まると、両国から制度化に向けた動きが強まるが、それが実現するかどうかは日本国内の反軍的世論の強さに依存する」というのが、本書の基本的な視座である。

もちろん、こうした枠組みが広範な資料の分析の結果もたらされたことは理解するものの、こうしたいわゆる政府と世論の「二元論」的把握がどの程度妥当なものなのかについては若干の疑問を感じる。本書の、政府関係者はもっぱら見捨てられる不安に苛まれ、同盟の強化(制度化)を志向したが、一般国民の持っていた巻き込まれる不安が強い反軍主義を生み、その政府の動きにブレーキをかけていたという枠組みは、一般に「同盟のジレンマ」として描かれる個人内の葛藤とは大きく異なる。そこから評者は上記のような疑問を感じたのであるが、実際に政府当局者の心理の中に「巻き込まれる不安」の方は無かったのか、あったとしても無視できるほど弱かったのであろうか。

また、本書は、日米同盟は本来的には発展・深化を志向する(すべき)ものであるという前提に立っているようである。しかし、本来、同盟とは必要な時には結ばれるが、必要がなくなれば破棄されて当然のものである。それでは、なぜこの時期において、同盟の制度化が少なくとも両国政府において求められていたかと言うと、やはり共同で対処すべき外部の脅威の存在があったからであろう。それは、もちろん今日においても続いている。つまり、外部の脅威があって初めて「見捨てられる不安」を感じるのではないかという素朴な疑問がある。そこで、この外部の脅威に対する両国政府の評価が気になるが、本書ではあまり触れられていない。それは、次で述べるように、著者が日米同盟の変容を外部要因ではなく内部要因に求めているからである。実際、日本の首脳が、1960年代後半は中国の核攻撃、1970年代後半はソ連の通常攻撃を脅威と認識していたとするならば、こうした脅威への不安が直接的に日米同盟に与えた影響はどのようなものであったのだろうか。

2. 日米の相互不安

さらに、本書における第2の特徴である「日米の相互不安」について説明する。まず、日本側がアメリカに対して感じた不安とは、アメリカが有事に本当に来援してくれるのかという信頼性に対するものである。これは、アメリカの能力と意思への不安から構成されるが、前者は仮想敵の軍事力が上昇していき、その一方でアメリカのアジアにおける展開兵力の低下が生じた時などに生じる。例えば、アメリカの対日防衛義務の明文化による「同盟の公式化」であった安保改定は、米軍が撤退しすぎていたことに驚き不安を感じた外務省の官僚らによって支持された。後者はアメリカがその伝統の「孤立主義」に戻って、アジアから撤退するのではないか、またABMを完全配備し自らの安全に不安を感じなくなったアメリカが他国のことには関心をなくすのではないかという不安である。

逆にアメリカが日本に抱いていた不安とは、大きく言うと日本が自立化するのではというものである。本来、防衛を引き受ける代わりに自主性を委譲させ基地をほぼ自由に使用できる立場にあるアメリカであるが、いったん日本側がアメリカのコミットメントに不安を抱けば、以下のような方向に踏み出しかねないと恐れたのである。一つは、アメリカの防衛公約に信頼を置けなくなった日本が独自に核武装するという方向、もう一つは同じくアメリカを信頼できなくなった日本が中ソ寄りで中立化する方向である。

本書の第2の特徴は、このような相互不安が日米同盟制度化の動因だったとする点である。素人的に考えると同盟関係の強化は、関係国間の相互信頼の増大の結果もたらされるように思えるが、本書の議論は全く逆である。すなわち日米両国が相互に不安を強めたため、その不安を解消し、不安が実現しないようにとった対応策こそが同盟の制度化であったととらえるのである。したがって、「見捨てられる不安」が強かった日本側は、コミットメントを保証した共同宣言などの形で同盟の公式性を向上させようとしたり、いざという時に助けにきてもらいやすいように軍事協力を強化しようとしたりしたと言う。この軍事協力については後述する。

一方、日本が自立化することに不安を覚えていたアメリカの対応策は、日本人の反米主義を招くほどのあまり強い防衛力増強圧力をかけないこと、同じく反発を招くほどの米軍を置かないことであったが、かといって中立に走らない程度には同盟に対する信頼性を高める必要があった。これはアメリカの対日政策におけるジレンマであり、その解決策は、日米で相互補完的な兵力を編成するという形の軍事協力であった。ここに日米両国共通の着地点が見いだされていく。

確かに当時の日米両国の資料からは、上記のような不安感があったことが理解される。しかし、実際にこれらの不安はどの程度実現可能性があったのであろうか? つまり、アメリカが恐れていたように日本が核武装する可能性、再軍備した日本が地域的不安定をもたらす可能性、日本が中立化する可能性、さらには日本がアメリカを脅かす可能性はどの程度あったといえるのか。もちろん、実際に起こらなかったからと言って、それらの不安が根拠の無いものであったとはいえないし、むしろ不安を感じて正しく対処したからこそ未然に防ぎえたという見方も可能である。一方、日本によるアメリカへの不安は、いざと言う時に見捨てられることへの不安、さらにはアメリカがアジアからいなくなるといった不安であった。これは、実際、1970年代を中心として日本外交の主要な関心であったと思われる。したがって、実際にはほとんど起こり得ない可能性でも、それが外交的考慮の中心を占めることは十分に考えられる。よって、日米同盟の制度化に、本書が指摘するような相互不安が促進要因となったといえるであろう。ただし、それが一番の要因であったかどうかは、次の外部要因と内部要因の問題をクリアしなければならない。

逆にアメリカが日本に抱いていた不安とは、大きく言うと日本が自立化するのではというものである。本来、防衛を引き受ける代わりに自主性を委譲させ基地をほぼ自由に使用できる立場にあるアメリカであるが、いったん日本側がアメリカのコミットメントに不安を抱けば、以下のような方向に踏み出しかねないと恐れたのである。一つは、アメリカの防衛公約に信頼を置けなくなった日本が独自に核武装するという方向、もう一つは同じくアメリカを信頼できなくなった日本が中ソ寄りで中立化する方向である。

本書の第2の特徴は、このような相互不安が日米同盟制度化の動因だったとする点である。素人的に考えると同盟関係の強化は、関係国間の相互信頼の増大の結果もたらされるように思えるが、本書の議論は全く逆である。すなわち日米両国が相互に不安を強めたため、その不安を解消し、不安が実現しないようにとった対応策こそが同盟の制度化であったととらえるのである。したがって、「見捨てられる不安」が強かった日本側は、コミットメントを保証した共同宣言などの形で同盟の公式性を向上させようとしたり、いざという時に助けにきてもらいやすいように軍事協力を強化しようとしたりしたと言う。この軍事協力については後述する。

一方、日本が自立化することに不安を覚えていたアメリカの対応策は、日本人の反米主義を招くほどのあまり強い防衛力増強圧力をかけないこと、同じく反発を招くほどの米軍を置かないことであったが、かといって中立に走らない程度には同盟に対する信頼性を高める必要があった。これはアメリカの対日政策におけるジレンマであり、その解決策は、日米で相互補完的な兵力を編成するという形の軍事協力であった。ここに日米両国共通の着地点が見いだされていく。

確かに当時の日米両国の資料からは、上記のような不安感があったことが理解される。しかし、実際にこれらの不安はどの程度実現可能性があったのであろうか? つまり、アメリカが恐れていたように日本が核武装する可能性、再軍備した日本が地域的不安定をもたらす可能性、日本が中立化する可能性、さらには日本がアメリカを脅かす可能性はどの程度あったといえるのか。もちろん、実際に起こらなかったからと言って、それらの不安が根拠の無いものであったとはいえないし、むしろ不安を感じて正しく対処したからこそ未然に防ぎえたという見方も可能である。一方、日本によるアメリカへの不安は、いざと言う時に見捨てられることへの不安、さらにはアメリカがアジアからいなくなるといった不安であった。これは、実際、1970年代を中心として日本外交の主要な関心であったと思われる。したがって、実際にはほとんど起こり得ない可能性でも、それが外交的考慮の中心を占めることは十分に考えられる。よって、日米同盟の制度化に、本書が指摘するような相互不安が促進要因となったといえるであろう。ただし、それが一番の要因であったかどうかは、次の外部要因と内部要因の問題をクリアしなければならない。

3. 外部要因か内部要因か

本書の第3の特徴は、同盟関係の進展を、仮想敵の脅威の増減といった外部要因ではなく、同盟国間の相互作用といった内部要因によって説明している点である。一般的には同盟関係の盛衰は、外部の脅威の増減によって説明されることが多いのではないかと思われる。つまり、潜在的な敵国が強大化したために同盟関係の構築が必要となったとか、同盟形成の際に仮想敵国としていた国が情勢の変化で脅威とならなくなったために同盟が解消されたといった具合である。しかし、本書の議論は、日米同盟の制度化の要因を、こういった外部の脅威からではなく、これまで述べてきたようにお互いの不信感という内部要因に求めている。この見方は妥当であろうか?

一般にある国は仮想敵の脅威への評価を、「仮想敵の意図×仮想敵の能力」という式に従って行っているものとされる。例えば、日本人にとって核の脅威対象は「ソ連→中国→北朝鮮」と移行してきた。まず、これらの国の能力は、「ソ連>中国>北朝鮮」と並べることが出来よう。ここで、この三ヶ国に対する脅威認識が一定であったと仮定すると、当然、意図は「ソ連<中国<北朝鮮」となるであろう。しかし、例えば佐藤栄作はソ連の核よりも中国の核攻撃を恐れていた。それでは、なぜソ連の核には問題とならず、中国の核に不安になったのか? その答えは、佐藤が見積もっていた先制攻撃の可能性の高さに依存しており、やはり脅威対象国への評価こそが不安の本体であったと思われる。そのため、中国が核戦力を強化し始めた時期に、アメリカの「核の傘」の信頼性に不安を覚えたのである。

ただし、日本にかかる外部の脅威を一定とする、言い換えると外部要因の変数をコントロールして中立化できれば、次に内部要因の分析が重要な意味を持ってくることになる。さらに、日本の自衛力からすると、ソ連及び中国の軍事能力は圧倒的であった。仮想敵の脅威は、ある一定の閾値(日本が独力では対処できない水準)を超えれば、もはやアメリカの来援を乞うしか無いという点で「一定」であったとも言える。このような前提を置くならば、以下に紹介していく本書の分析は、非常に示唆的なものとなる。

まず、アメリカの置かれたジレンマとは以下のようなものであった。アメリカとしては、経済的な理由などから日本に負担を分担させたいが、そのために日本が自立化することは避けたかった。この自立化の不安には二通りあり、一つは核武装を含め軍事的に強化して自立することであり、もう一つがアメリカからの圧力をいやがって離反・中立化することであった。そこで、このジレンマの解決策として、日米安保の「制度化」、とりわけ軍事協力の進展が選択された。なぜなら、日米が一体でないと意味がないような相互補完的な兵力編成が行われれば、日本が自立する道は自ずと封じられるからである。具体的には、日本に対潜能力、基地防空能力を付けさせることで中ソに対抗させつつ、日本を統制下に置くことが可能になるのである。

他方、日本としても軍事協力の強化は「見捨てられる不安」を軽減できる策であった。まず、アメリカ軍の常時駐留は、日本が「人質」を取ったも同然で、日本が攻撃された際にアメリカを巻き込むことの確実性を高めた。そこで、よりアメリカ軍が来援する気になるように、日本の基地の利便性や強靱性を高めておくことが考えられる。米軍駐留にまつわる負担を日本が分担したこと、空母打撃群に横須賀を母港として提供したことなどがこれにあたる。さらに、より積極的にアメリカ軍の軍事行動をサポートする形で軍事協力を進めることも考えられた。つまり、アメリカ軍の足らざるところを日本が補完し、作戦行動が円滑に進むような環境を用意するのである。結論として、このような形の軍事協力は、アメリカ、日本双方にとって共通かつ最適の着地点であったと言う。

一般にある国は仮想敵の脅威への評価を、「仮想敵の意図×仮想敵の能力」という式に従って行っているものとされる。例えば、日本人にとって核の脅威対象は「ソ連→中国→北朝鮮」と移行してきた。まず、これらの国の能力は、「ソ連>中国>北朝鮮」と並べることが出来よう。ここで、この三ヶ国に対する脅威認識が一定であったと仮定すると、当然、意図は「ソ連<中国<北朝鮮」となるであろう。しかし、例えば佐藤栄作はソ連の核よりも中国の核攻撃を恐れていた。それでは、なぜソ連の核には問題とならず、中国の核に不安になったのか? その答えは、佐藤が見積もっていた先制攻撃の可能性の高さに依存しており、やはり脅威対象国への評価こそが不安の本体であったと思われる。そのため、中国が核戦力を強化し始めた時期に、アメリカの「核の傘」の信頼性に不安を覚えたのである。

ただし、日本にかかる外部の脅威を一定とする、言い換えると外部要因の変数をコントロールして中立化できれば、次に内部要因の分析が重要な意味を持ってくることになる。さらに、日本の自衛力からすると、ソ連及び中国の軍事能力は圧倒的であった。仮想敵の脅威は、ある一定の閾値(日本が独力では対処できない水準)を超えれば、もはやアメリカの来援を乞うしか無いという点で「一定」であったとも言える。このような前提を置くならば、以下に紹介していく本書の分析は、非常に示唆的なものとなる。

まず、アメリカの置かれたジレンマとは以下のようなものであった。アメリカとしては、経済的な理由などから日本に負担を分担させたいが、そのために日本が自立化することは避けたかった。この自立化の不安には二通りあり、一つは核武装を含め軍事的に強化して自立することであり、もう一つがアメリカからの圧力をいやがって離反・中立化することであった。そこで、このジレンマの解決策として、日米安保の「制度化」、とりわけ軍事協力の進展が選択された。なぜなら、日米が一体でないと意味がないような相互補完的な兵力編成が行われれば、日本が自立する道は自ずと封じられるからである。具体的には、日本に対潜能力、基地防空能力を付けさせることで中ソに対抗させつつ、日本を統制下に置くことが可能になるのである。

他方、日本としても軍事協力の強化は「見捨てられる不安」を軽減できる策であった。まず、アメリカ軍の常時駐留は、日本が「人質」を取ったも同然で、日本が攻撃された際にアメリカを巻き込むことの確実性を高めた。そこで、よりアメリカ軍が来援する気になるように、日本の基地の利便性や強靱性を高めておくことが考えられる。米軍駐留にまつわる負担を日本が分担したこと、空母打撃群に横須賀を母港として提供したことなどがこれにあたる。さらに、より積極的にアメリカ軍の軍事行動をサポートする形で軍事協力を進めることも考えられた。つまり、アメリカ軍の足らざるところを日本が補完し、作戦行動が円滑に進むような環境を用意するのである。結論として、このような形の軍事協力は、アメリカ、日本双方にとって共通かつ最適の着地点であったと言う。

4. 評価と要望

以上のように本書は、ガイドラインの制定に見られるような同盟の制度化が70年代までに進んだ理由を論理的に説明しえている。さらに本書は、さまざまな日米間の協議機関が設置されたことなどの軍事協力の進展を細かく追跡している。したがって、こうした軍事協力が実際の現場でどの程度進展していたのか、つまりは日米両政府が構想した着地点に、どれほど接近しえていたのかが知りたいところである。この点は機密も絡み難しいとは思われるが、シーレーン防衛における役割分担の実態、ソ連の潜水艦に対する対潜防衛の実態など興味は尽きない。

もちろん、1960年代まではほとんど軍事協力らしきものは存在しなかったので、相互補完性の構築という軍事協力が「進んだ」ことは確実なのであるが、どこまで進展していたのか、それは仮想敵としてのソ連に何らかの影響を与えるほどのものであったであろうか。

次に、日米同盟の多角的特徴についてである。もっとも本書は外部要因ではなく内部要因に説明を求めたものではあるが、例えば防衛義務履行についての不安は、抑止という観点から見れば最終的には仮想敵の反応が把握できるまで解消しないように思われる。すなわち、抑止の成功のためには威嚇の信憑性が重要であるが、それは仮想敵にコミットメントの確実性が伝わっているかどうかということである。日本側の抱いていた不安は、対外的な宣言といった「同盟の公式性」を高めることで解消できていたのであろうか。

さらに他の西側同盟国との関係も気になるところである。日米安保体制とりわけ在日米軍の存在は、韓国・台湾の防衛にとってもカギであり、日米同盟のあり方に両者の意見が反映するようなことはなかったであろうか。かりに在韓米軍の撤退問題に日本の反対が影響したとすれば、在日米軍の増減に韓国などの影響が無かったのであろうか。もちろん、ソ連の軍事力の増強の影響についても知りたいところである。また、中国との関係は、より興味深い。1960年代には仮想敵であったものが、70年代に日米両国との関係が改善し、最終的には対ソ防衛の一翼を担うまでに至ったからである。そこで、日米同盟強化に米中及び日中関係の進展がいかなる影響を与えていたのであろうか。

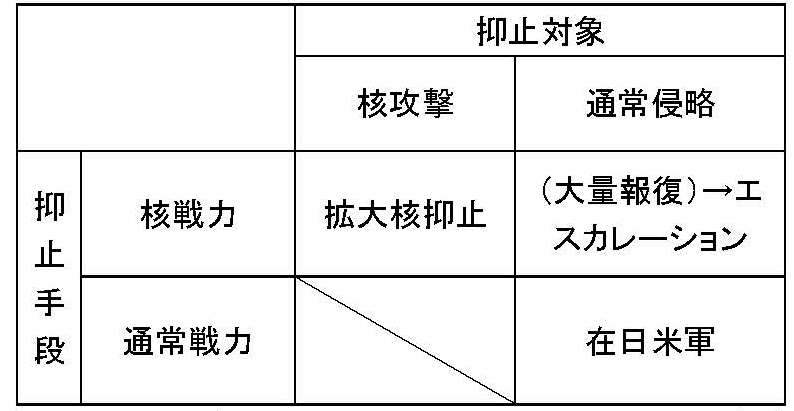

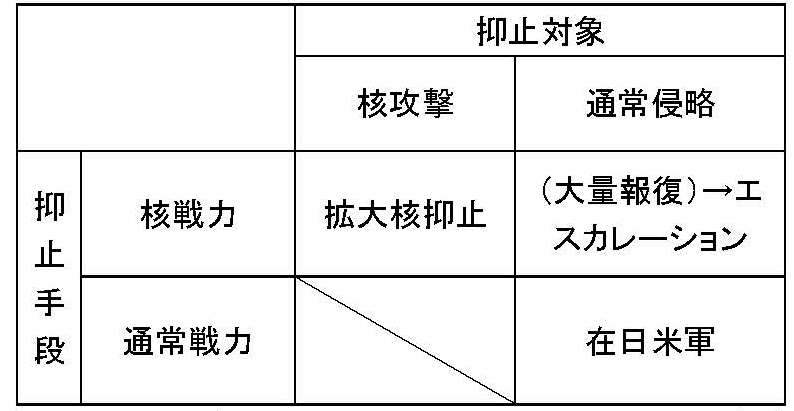

以上のように次々と知的刺激を与えてくれる本書であるが、最後に本書の議論とは少しずれるが、不安が外交行動に与える影響について考察しておきたい。以下の表は、日本にとっての抑止手段と抑止対象をまとめたものである。

もちろん、1960年代まではほとんど軍事協力らしきものは存在しなかったので、相互補完性の構築という軍事協力が「進んだ」ことは確実なのであるが、どこまで進展していたのか、それは仮想敵としてのソ連に何らかの影響を与えるほどのものであったであろうか。

次に、日米同盟の多角的特徴についてである。もっとも本書は外部要因ではなく内部要因に説明を求めたものではあるが、例えば防衛義務履行についての不安は、抑止という観点から見れば最終的には仮想敵の反応が把握できるまで解消しないように思われる。すなわち、抑止の成功のためには威嚇の信憑性が重要であるが、それは仮想敵にコミットメントの確実性が伝わっているかどうかということである。日本側の抱いていた不安は、対外的な宣言といった「同盟の公式性」を高めることで解消できていたのであろうか。

さらに他の西側同盟国との関係も気になるところである。日米安保体制とりわけ在日米軍の存在は、韓国・台湾の防衛にとってもカギであり、日米同盟のあり方に両者の意見が反映するようなことはなかったであろうか。かりに在韓米軍の撤退問題に日本の反対が影響したとすれば、在日米軍の増減に韓国などの影響が無かったのであろうか。もちろん、ソ連の軍事力の増強の影響についても知りたいところである。また、中国との関係は、より興味深い。1960年代には仮想敵であったものが、70年代に日米両国との関係が改善し、最終的には対ソ防衛の一翼を担うまでに至ったからである。そこで、日米同盟強化に米中及び日中関係の進展がいかなる影響を与えていたのであろうか。

以上のように次々と知的刺激を与えてくれる本書であるが、最後に本書の議論とは少しずれるが、不安が外交行動に与える影響について考察しておきたい。以下の表は、日本にとっての抑止手段と抑止対象をまとめたものである。

このうち、右上の欄の通常兵器による侵略に核兵器の使用を想定した抑止が機能するとは考えられないので、右の欄はともに在日米軍に依存することになる。ここで、抑止とは未然に相手の侵略を防止することであるから、仮想敵にとって十分に威嚇の信憑性が高まっていないといけない。つまり、実際に在日米軍が軍事力を行使するという意志と決意が必要である。さらに、その軍事力は実際に被害を与えられるものである必要があり、実際には使えない軍事力ではダメである。そういったことすべてがしっかりと仮想敵に伝わって正確に理解され、コミットメントが相手国にとって十分に強力で信憑性のある威嚇となってなければならない。したがって、日本側の不安は、本来ならば仮想敵の軍事能力の把握、アメリカの来援の保証、さらに仮想敵にこの保証がどのように伝わっているかの探知という形で解消されるべきものと思われる。実際に日本政府当局者がアメリカからの保証取り付けのみに腐心し、それで事足りたと考えていたとすれば、外交行動としては不十分なものであったといわざるを得ない。

次に、左上欄の拡大核抑止についてである。この拡大核抑止には本質的に不安はつきものである。なぜなら、MAD(相互確証破壊)の上に成立していた米ソ間の相互核抑止と、拡大核抑止(核の傘)には、不安という面からは本質的な違いがあるからである。前者は、どちらが先制攻撃を仕掛けても、破壊されずに残存した相手方の第二撃(報復)能力によって自らもこの世から消え去ることが確実であり、それを知悉する自ら、そして相手方もそのような自暴自棄な行動を起こさない確率は高いと、一応判断できる。他方、後者は、ある国(日本)が核攻撃された場合に、同盟国(アメリカ)が敵の報復核攻撃にさらされることを覚悟で自ら(アメリカ)の核能力によって攻撃すると保証することで成立するとされるものである。これは、フランスの独自核保有の論理に見られるように、なかなか安心して信頼することが出来ないものである。まず、同盟国がそのような自己犠牲的な行動にでることが信じきれないし、仮想敵がそれを信じているものと想定することはより困難なのである。さらに、どれも仮想の話で、自分の不安感が実際のものなのかすら確認できない。したがって、「核の傘」への不安はつきることが無く、それゆえ日本の指導者は繰り返しアメリカに保証を確認し、仮想敵にそのメッセージを伝えようとしたのである。

本書から理解されるように、客観的な国際情勢が与える影響と比較する必要はあるものの、主観的な不安感が外交行動の動機となっていることは確実である。これは、本書が切り開いた分析枠組みである。ただし、当時の日本政府首脳が、研究者が想定するような理論的に説明できる形での不安を抱いていたかは議論の余地があるであろう。すなわち、それほど核問題に関する知識がなかったと思われる日本政府首脳の不安はもっと漠然としたものであったと思われる。例えば、外務官僚はSALTで米国がソ連との間で核能力を制限すると、第三国(中国)の核に対する脆弱性が高まるのではないかとか、ABM配備で米国が自分だけ安全になると他を顧みなくなるのではという不安を抱いていたようであるが、ABM配備がMADを崩壊させ、先制攻撃を誘発するといった危機感は見られなかったようである。われわれ研究者は後世の有利な立場から批評するが、同時代の当局者には合理的とはいえないものすら含む切迫した感情があり、とりわけその行動を不安心理から説明する場合には、あまり合理的に解釈しすぎること無く、実際に当人が感じていた感情をもとに考察する必要があろう。

次に、左上欄の拡大核抑止についてである。この拡大核抑止には本質的に不安はつきものである。なぜなら、MAD(相互確証破壊)の上に成立していた米ソ間の相互核抑止と、拡大核抑止(核の傘)には、不安という面からは本質的な違いがあるからである。前者は、どちらが先制攻撃を仕掛けても、破壊されずに残存した相手方の第二撃(報復)能力によって自らもこの世から消え去ることが確実であり、それを知悉する自ら、そして相手方もそのような自暴自棄な行動を起こさない確率は高いと、一応判断できる。他方、後者は、ある国(日本)が核攻撃された場合に、同盟国(アメリカ)が敵の報復核攻撃にさらされることを覚悟で自ら(アメリカ)の核能力によって攻撃すると保証することで成立するとされるものである。これは、フランスの独自核保有の論理に見られるように、なかなか安心して信頼することが出来ないものである。まず、同盟国がそのような自己犠牲的な行動にでることが信じきれないし、仮想敵がそれを信じているものと想定することはより困難なのである。さらに、どれも仮想の話で、自分の不安感が実際のものなのかすら確認できない。したがって、「核の傘」への不安はつきることが無く、それゆえ日本の指導者は繰り返しアメリカに保証を確認し、仮想敵にそのメッセージを伝えようとしたのである。

本書から理解されるように、客観的な国際情勢が与える影響と比較する必要はあるものの、主観的な不安感が外交行動の動機となっていることは確実である。これは、本書が切り開いた分析枠組みである。ただし、当時の日本政府首脳が、研究者が想定するような理論的に説明できる形での不安を抱いていたかは議論の余地があるであろう。すなわち、それほど核問題に関する知識がなかったと思われる日本政府首脳の不安はもっと漠然としたものであったと思われる。例えば、外務官僚はSALTで米国がソ連との間で核能力を制限すると、第三国(中国)の核に対する脆弱性が高まるのではないかとか、ABM配備で米国が自分だけ安全になると他を顧みなくなるのではという不安を抱いていたようであるが、ABM配備がMADを崩壊させ、先制攻撃を誘発するといった危機感は見られなかったようである。われわれ研究者は後世の有利な立場から批評するが、同時代の当局者には合理的とはいえないものすら含む切迫した感情があり、とりわけその行動を不安心理から説明する場合には、あまり合理的に解釈しすぎること無く、実際に当人が感じていた感情をもとに考察する必要があろう。

0%