議会中間選挙の年を迎えた米国で、格差問題が政治的な争点として注目されている。オバマケアの不人気が中間選挙の争点となることを避けたい民主党は、最低賃金の引き上げや男女の賃金格差是正など、格差問題への取り組み強化を中心に選挙戦を進める構えだ。

議会中間選挙の年を迎えた米国で、格差問題が政治的な争点として注目されている。オバマケアの不人気が中間選挙の争点となることを避けたい民主党は、最低賃金の引き上げや男女の賃金格差是正など、格差問題への取り組み強化を中心に選挙戦を進める構えだ。

こうした政治面での盛り上がりと並行して、格差に関する新たな研究成果の発表も相次いでいる。本稿では、格差の中でも二大政党が共通して問題視する世代間の「モビリティ」について、最近の研究成果を紹介する。

党派を問わず問題視される「モビリティ」の低さ

「格差の拡大とモビリティの低下という潮流が、アメリカン・ドリームを根底から揺るがしている(オバマ大統領・民主党) *1 」

「モビリティと機会の平等は、党派で対立する論点ではない。団結できる米国の原則だ(ルビオ上院議員・共和党) *2 」

様々な論点で党派対立が厳しい米国で、二大政党が声を揃えて問題視するのが、世代間の「モビリティ」の低さである。モビリティとは、ある所得階層に属する家庭に生まれた子供が、異なる階層(とくに上位の階層)に移動する可能性を指す。「子供の世代は親の世代よりも良い暮らしができる」という、アメリカン・ドリームの根幹となる考え方といっても良い。

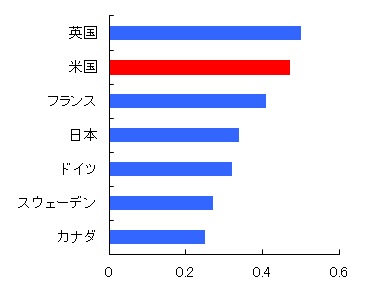

米国は「成長の機会に恵まれた国」との印象がある。しかし実際には、世代間のモビリティは必ずしも高くない。むしろCorak(2012)などの研究によれば、先進国でも格差が後の世代に引き継がれやすい国に分類されている(図表1) *3 。

(図表1)世代間所得弾性値

(注)数値が高いほど、親の高所得が子に継承されやすい

(資料)Corak(2012)により作成。

拡大が指摘されて久しい「格差」自体については、これを強く問題視して積極的な政策対応の必要性を主張する民主党と、「結果の平等」を政策目的とすることに懐疑的な共和党のスタンスの違いがある。しかし、「機会の平等」との親和性が強いモビリティについては、いずれの政党もその低さを問題視しているのが現状である。

低下していなかったモビリティ

モビリティに関する問題意識は二大政党に共通しているとしても、有効な政策対応のあり方については、いまだ議論は発展途上である。何よりも、政策対応についての議論を深める前提として、モビリティの実態やその理由に関する研究の進展が待たれる。

こうした中で米国では、大規模なデータを利用したモビリティに関する研究成果が相次いで発表され、大きな注目を集めている *4 。一連の研究では、生まれ年あたり400万人弱の税務データ等を用い、親子世代間のモビリティの実態が分析されている。

なかでも注目されているのが、「米国における親子世代間のモビリティは低下しておらず、むしろ安定した水準で推移している」との結論を導き出した論文である(Chetty, et al(2014a)) *5 。Chetty, et al(2014a)の結論は、冒頭に引用したオバマ大統領の発言にもある「米国のモビリティは低下している」という一般的な認識を覆す内容であり、大きな波紋を呼んでいる。

Chetty, et al(2014)が扱ったデータは膨大だ。中核となるのは、1996~2012年の税務データである。これによって、1980~1993年に生まれ、かつ、2013年時点で米国民であった人について、生まれ年あたり400万人弱の所得水準を親と比較するデータが得られた。また、1971~1982年生まれに関しても、所得統計調査を利用することで、さらに遡ったトレンドの分析を可能にしている。

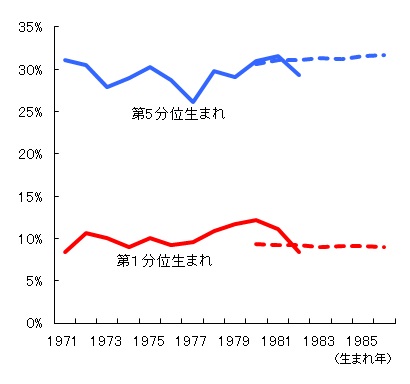

これらのデータを使い、ある所得階層に生まれた子供が26歳になった時点で第5分位の所得階層(所得階層を5分割した場合、最高位となる階層)に属する確率を生まれ年別に示したのが図表2である。第5分位に生まれた子供がそのまま第5分位に止まる確率は、1971年生まれ(1997年に26歳)から1986年生まれ(2012年に26歳)まで、ほぼ30%前後で推移しており、明確なトレンドは確認できない。同じように、所得がもっとも低い階層である第1分位に生まれた子供が26歳時点で第5分位にまで「上昇」する確率についても、10%前後の推移となっている。図表2では省いたが、第2~第4分位に関しても、時間の経過による水準の変化は小さい。

(図表2)26歳時点で第5分位に属する確率

(注)実線は所得統計調査、点線は税務データによる。

(資料)Chetty et al(2014a)により作成。

こうした結論に基づき、Chetty, et al(2014a)では、格差とモビリティに関する論点を整理する必要性を指摘している。Chetty, et al(2014a)の分析によれば、近年の米国の格差の拡大は、世代間のモビリティの低下を伴っていない。このため、低所得の家庭に生まれた子供が成年時に一定の高い所得水準(所得階層ではない)に達する可能性は、(格差の拡大によって)以前よりも高まっている。一方で、成年しても低所得に止まった場合には、(格差が拡大しているため)高所得層との所得の差はかつてよりも大きい。モビリティが向上していない以上、こうした観点では、生まれた所得階層の違いは、以前よりも重要な意味合いをもっていることになる。

何がモビリティを決めるのか?

Chetty, et al(2014a)の結論からは、過去からの変化というよりも、現時点でのモビリティの状況に、政策対応のあり方を考える鍵が潜んでいる可能性が示唆される。例えば、同じプロジェクトから生まれた別の論文では、米国のモビリティの高低に地域による大きな違いが存在することが明らかにされている(Chetty, et al(2014b)) *6 。本稿で取り上げたChetty, et al(2014a)でも、モビリティの水準自体の推移は、地域ごとに分解した場合でも安定している(地域間の差も安定している)ことが確認されている。こうした地域間の違いからは、モビリティの高低を決める要因についての示唆が得られるかもしれない。

選挙を前にした期間は、各政党・候補者が政策提案を競う時期でもある。とくに最近の米国では、オバマ大統領の求心力低下も相まって、今年11月の中間選挙はもちろんのこと、早くも2016年の大統領選挙を視野に、次世代のリーダー候補といわれる政治家たちが、様々な提案を試み始めている。その中でもモビリティは、いずれの政党の候補もが取り上げる論点となる可能性が高い *7 。並行して進む学術的な研究の成果は、こうした「政策競争」の質を高める効果が期待されよう。

===========================================

- *1 : The White House(2013), Remarks by the President on Economic Mobility , December 04, 2013.

- *2 : Rubio, Marco(2014), Reclaiming the Land of Opportunity: Conservative Reforms for Combatting Poverty , January 8, 2014.

- *3 : Corak, Miles(2012), How to Slide Down the ‘Great Gatsby Curve’ , Center for American Progress, December 2012.

- *4 : The Equality of Opportunity Project

- *5 : Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, Emmanuel Saez and Nicholas Turner(2014a), Is the United States Still a Land of Opportunity? Recent Trends in Intergenerational Mobility , NBER Working Paper 19844, National Bureau of Economic Research, January 2014.

- *6 : Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline and Emmanuel Saez(2014b), Where is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States , January 2014.

- *7 : 例えば共和党では、冒頭に引用したルビオ上院議員だけでなく、2012年大統領選挙の副大統領候補であったライアン下院議員なども、盛んにモビリティに関する発言を行っている(例えば、The Brookings Institution(2014), Social Mobility Summit: Keynote Remarks by Senator Kirsten Gillibrand and Representative Paul Ryan , January 13, 2014.

■安井明彦:東京財団「現代アメリカ」プロジェクト・メンバー、みずほ総合研究所調査本部欧米調査部長