政策研究ディレクター・研究員

CSR研究プロジェクトリーダー

亀井善太郎

変容する社会課題に対応できない会社の行く末

企業も個人も否応なくグローバル化が進む現代では、社会課題そのものも時間・文化・社会・科学技術といったさまざまな要因で変わっていく。

そもそも、社会課題とは世の中の変化に影響を受ける。少し前には必要なかった手当てが今は必要になることも多い。それは政府がやればよいという人もいるかもしれないが、政府と言うのは硬直的な主体だ。財政の制約も大きく、公平性を重んじるため、一定水準まで問題が広がらないうちはなかなかやれないし、問題の広がりに先駆けて率先して予防的に解決することなぞまったく期待できない。だからこそ、市民や企業といった民が動かねばならない時代だ。

そうした中、企業が柔軟に動けているかといえば、こと、CSR活動については厳しいかもしれない。さらに言えば、企業が社会課題の解決と自社事業活動の「統合」ができないという問題は、企業の社会における存在意義の問題にとどまらず、企業経営に深刻な影響を与えかねない可能性をはらんでいる。

企業で取り組まれているCSR活動は、「よき活動(善行)」であるがゆえにそれぞれに否定できない。しかし、企業活動である以上、制約条件があるはずで、社会がその企業に求めているものは何なのか、常にそれを見極めていかねばならない。しばしば見られるのは、よき行動であるが故にやめられず、本当はすぐ横にやらねばならないことがあるのに気がつかない、手を付けられないということだ。果たして、なぜやっているのか、いつの間にか誰も答えられなくなる結果を招いてはいないだろうか。

仕事でも余暇でも日本を出たことがないのでグローバル化とは関係ないという人がいるが、それは大きな誤解だ。いま食べているもの、着ているもの、日本だけで完結するものは多くはない。日頃の暮らしで使っている製品には「made in」のあとに何と書いてあるだろうか。Japanであったとしてもその中の原材料や部品は日本製ではないかもしれない(逆に言えば、純粋にmade in Japanのものを探すほうが難しい時代かもしれない)。

それらを作った国や地域で、それらを作るプロセスに関わる人たちの労働環境はどうか、その地域の固有の文化が守られる生産体制づくりはできているか、女性の働き方はどうか、小さな子どもたちが働かされていることはないか、農薬や廃水等によって環境が壊され、健康を脅かしてはいないか、紛争を引き起こすきっかけとなる材料を使ってはいないか。企業には、こうした視点を持ち、十分な配慮を行う必要があるし、消費者に対しても、そうした取り組みに関する情報を提供することが求められている。あらゆるステークホルダーとの関係の中で社会に存在する企業として、それぞれに対する責任があるし、それができなければ、社会としては持続可能とならないし、企業自身のリスクマネジメントからも不可欠な視点だ。これを欠けば、調達も、生産も、あらゆるプロセスにおいて事業活動を継続する妨げとなってしまうだろう。

通信手段や物流の発達によって、日本企業のグローバル化はますます進んでいる。それは英語を公用語にすることだけではない。自分たちの活動そのものが知らず知らずにグローバル化しているのだ。また、業容拡大を通じて段々と時間をかけてグローバル化していく従来型の「線形」のプロセスによる企業成長は当然のこととして、近年のM&A(企業の合併・買収)の増加によって、ある日突然、海外企業を取得したことで一気に販売国も調達国も増え、風土の異なる組織をいっしょにマネジメントしなければならないといった「非線形」の企業成長プロセスを経験する企業が増えてきた。このことはおそらく今後、新たな企業経営のケーススタディとして(成功例/失敗例のいずれかはともかく)様々な形で取り上げられるだろう。

いずれにせよ、「非線形」プロセスで危険なのは、知らず知らずのうちにグローバル化に伴う「地雷」を踏んでしまうことだ。

例えば、NTTグループが実施している環境・社会報告書読者調査結果報告 1 という市民調査がある。この調査では市民が企業に何を期待しているのか、その項目の違いを国際比較で見ている。特徴的なのは、人権保護課題の重要性について諸外国と日本の格差が大きいということだ 2 。日本社会では、人権保護について、消費者や投資家である市民からあまり厳しく言われないがゆえに、グローバルに見ると相対的に劣後している。例えば、日本企業の人権保護に関する取組みと言えば、役員や社員を対象とした人権教育が中心となっていて、その傾向は我々のCSR企業調査でも明らかになっている。ところが、諸外国ではそれでは不十分なのである。例えば、企業のバリューチェーンのそれぞれのプロセスにおいて人権問題にどう対応しているのか、調達、研究開発、生産、販売、アフターサービス等、各場面ではどうなっているか、すべてのステークホルダーの人権課題について、それぞれに具体的な課題を明らかにして、その実施状況を示すことが期待されているのだ。

つまり、日本語のCSR報告書や統合レポートを単純に英語化、現地語化するだけでは不十分だということを示している。書かれている内容はその国や地域で受け入れられないものとなってしまうし、それどころか、重視されている点を見誤って反感を買ったり、実際に問題を引き起こすなど、いつの間にか「地雷」を踏んでしまうこともある。真にグローバル化に対応する経営とはそうしたリスク=「地雷」を予見し、回避できるものでなければならない。社会課題に伴うリスク事例から、企業価値を予め守る、そのリスクを回避し縮減する、保全型のCSRへの取組みが求められている。

検討より実行重視の体系化されないCSR活動の展開

企業調査からは、CSRでは検討プロセスがおろそかにされているという分析も見えてきた。

個人にせよ、企業にせよ、何事も活動を進めていく上で重要なのは検討プロセスだ。何をやるのか、なぜやるのか、誰がどうやるのか、あらかじめ、きちんと検討した上で実行プロセスに移ることが大切だ。すでに述べたとおり、社会課題は変容するので尚更だ。通常のプロセスであれば、検討して実行しないという判断があるわけだから、検討プロセスと実行プロセスの取組みの件数を比べれば「検討>実行」となるのが当然だ。

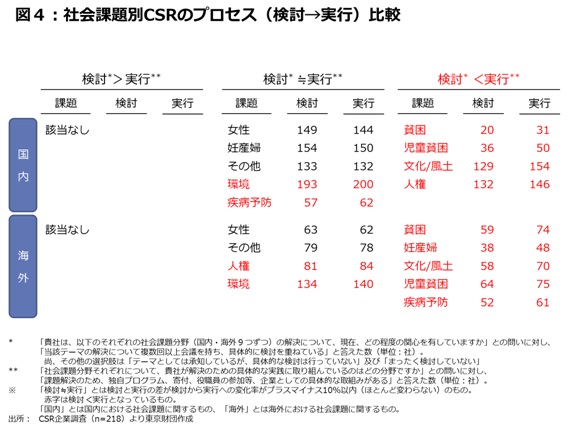

ところが、日本のCSR活動では、検討プロセスよりも実行プロセスに重きが置かれがちだということが見えてきた。国内の環境分野といったすでに法規制もしっかり整っていて、その取組みが成熟化している社会課題であればわかるが、人権保護や女性の登用、相対的貧困率の高まりを背景とした貧困や児童貧困といった分野は、まだまだ具体的な課題の発見も含め、検討プロセスが重要なはずだ。しかし、我々が示した内外18の課題(人権、女性、環境、貧困、児童貧困、疾病等、その他を含む9つの社会課題。国連グローバルコンパクトやミレニアム開発目標等を参考に東京財団が選定。個々の分野の社会課題の中身については、回答企業の判断に委ねた)の内、その取組み件数が、検討>実行となったものは0(ゼロ)、検討≒実行(プラスマイナス10%以内)が9課題、検討<実行となったのが9課題であった。

この結果は、各社のCSR報告書や統合レポートを読むと実行プロセスに重きを置く企業が多いことからも観察される傾向だ。現在多くの日本企業が、自社のCSR活動を具体的かつ積極的に公開しているが、概して役員・社員によるボランティアを実施した時のスナップ写真や個々の活動説明の列挙にとどまり、「企業全体として解決すべき社会課題をどのように選定し、かつ事業との関連性を踏まえて、何を実践しているか」という観点からの説明は希薄だ。誤解を恐れずに言えば、実行を重視するがゆえに日本のCSR活動は、個々の「社会的良い活動」が体系化されずに「ホチキス綴じ」となっているというのが現状ではないだろうか。

結局、社会課題の解決と自社事業活動の「統合」に不可欠な計画や評価に長期的視点を持ち込む以前に、企業内の評価、さらに言えば、日本社会における企業評価も、実行に重きを置いているための結果かもしれない。

確かに実行しなければ何も変わらない。しかし、やらねばならない課題を見落としてしまっているならば、それはそれで企業に期待される役割を放棄しているも同じであり、社会課題の解決と自社の事業活動の「統合」が為し得ないのも必然である。

社会との交わりが少ない役員世代・幹部社員世代が陥るワナ

日本社会は少子高齢化が進んでいるが、日本企業も同じだという指摘がある。実際、今回のCSR企業調査に回答した企業の企業年齢の中心値は60歳代であった。確かに戦後の財閥解体やその後の日本の経済復興が企業の興隆のきっかけだったとすれば、合点がいく。これまで、日本の多くの大企業はジェームズ・アベグレン氏が指摘したように「終身雇用」をベースにやってきたと言われている。現在の役員、次世代の幹部クラスは終身雇用時代の入社だ。彼らは自社で使われる言語については長けている。取引先の悩みが何か、顧客や消費者が何を求めているかの探求には誰にも負けない力を発揮する。会社のことは誰よりもわかるし、そのための時間は割いているが、社会のこととなるとわからなくなってしまう傾向が強い。確かに、朝から晩まで会社にいれば、社会のことは何もわからないだろう。両親が介護状態になる、PTAや子供会で役員になる…、そうしたことにならなければ、退職して、初めて会社以外の社会と関わる人すらいるかもしれない。会社ではうまくやれるかもしれないが、会社を出た後の人生も長い。幸せな生涯を長い目で見た場合、いわゆる会社人間という生き方は本人にとって幸せなのだろうか。価値観は人それぞれだが、働き方や仕事とやりがいの関係そのものも変わりつつあるのかもしれない。

会社の存在価値やリスクマネジメントといった本業そのものである社会と会社の関係を考えた場合、こうした会社人間は、社会と会社のよい関係を構築することができるのであろうか。

社会との関係に対する意識の差は世代間の違いが現れる一つの例かもしれない。会社人間になりがちな40代より上の世代(いわゆるベビーブーム世代、日本ではバブル期入社あたりまで)ではより希薄なのに対し、30代以下(いわゆるy世代)は、自らの評価を会社だけに依らず、社会との関わりを重要視する傾向がある。社会に関心の低い上司のもとで働くのは、それとは価値観が異なる部下。同じ組織の中に異なる価値観が同居するわけで、組織としての一体感の醸成が難しいのはもちろんのこと、人心が離れる要因になってしまうかもしれない。

仕組みに落とせない属人的な取り組み

インタビューを通じて見えてきた、また別の課題もある。会社と社会の関係を考え、実践するCSR活動はまだまだ属人的な要素が大きいということだ。

属人的、そこには二つの意味がある。ひとつには、トップのCSR活動へのコミットメントの大きさへの依存であり、もう一つにはCSR担当部署や担当者の頑張りへの依存だ。CSR担当部署は組織としての権限確保はまだまだ小さく、人員も少ない場合が多い。多くの企業で、仕事の重みや範囲の大きさに比して少ない人手で、担当者が踏ん張っている。長い時間軸で社会を見ている担当者は、その時間軸の違いから社内とは異なる視点を持つこともあり、それらとは対立しがちで、CSR担当部署が浮いてしまうこともありうる。

そんな中、トップのコミットメントが強ければ、他の部署への説得力も高まるし、全社への影響力を持つこともできる。なにより、やりがいも生まれる。ところが、役員世代・幹部社員世代のCSRに対する誤解はまだまだ強い。メセナであり社会貢献で本業から遠い存在にある、「あったほうがよいが無くてもよい」と考える役員は多い。ボランティアとして現地に足を運ぶ役員であったとしても理解はまだ低い。

CSRこそ、会社と社会の関係の再構築であり、自社の存在意義そのものであり、企業価値の保全を図るリスクマネジメントであり経営の根幹である。この理解を踏まえ、最終回となる次回は、社会課題解決と事業活動を「統合」させるための方法、社会を変えていくのはどんな会社なのかについて、明らかにする。

1 http://www.ntt.co.jp/csr/symposium.html

2 http://eco.goo.ne.jp/business/event/env_report/web_sympo2012/report01/07.html