R-2021-068

はじめに

2022年2月1日、衝撃的なニュースが全国紙朝刊で報じられた[1]。2021年度当初段階で、全国の公立小中高校、特別支援学校で2558人もの教員の欠員が生じていたことが、文部科学省が初めて行った「『教師不足』に関する実態調査」で明らかになったのだ[2]。日本は戦後、教員の「量の確保と質の担保」に向け、様々な政策に取り組んできたはずだ。なぜ、こうした状況が生まれたのか。

| 1 「バックヤードの枯渇」 2 揺れ動く政策 3 筆記試験通過率「1.1倍」の意味 4 「教員になりたくない」 |

1 「バックヤードの枯渇」

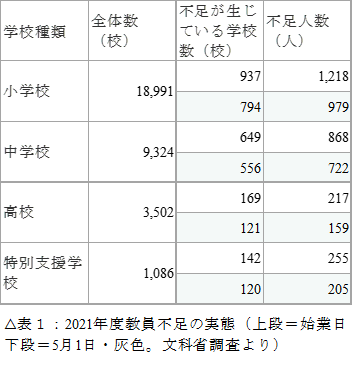

実態調査は、全都道府県・指定都市の教育委員会等合計68団体を対象に、2021年度始業日と5月1日時点の小中高校、特別支援学校計3万2903校の実態を尋ねた。ここでいう「教師不足」とは、臨時的任用教員等の確保ができず、配置教員数に欠員が生じている状態と定義されている。本稿では原則として「教員」を用いることにする。

調査によると、欠員数の学校別内訳は、小学校1,218人、中学校868人、高校217人、特別支援学校255人(表1)。地域別に見ると、不足数が最も多かったのは、小学校では千葉県の91人で、次いで福岡県、埼玉県、大阪府。中学校では福岡県、兵庫県、茨城県の順(下記URL参照) 。同じ府県でもばらつきがあり、千葉市、さいたま市、大阪市の小学校、神戸市の中学校では欠員ゼロだった。

https://teachers-in-ai-era.jp/news/2022-02-04.html

「欠員ゼロ」は瞬間風速

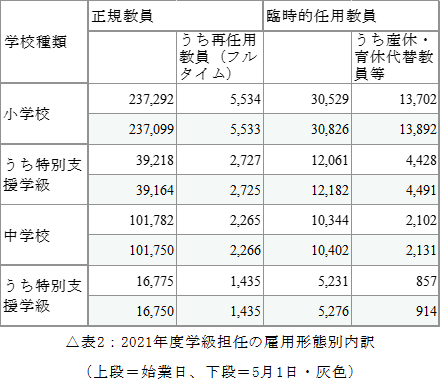

全ての学校種で欠員ゼロは東京都と山形県だけ。とはいえ、安閑とした現状ではなさそうだ。都教育庁幹部によると、欠員補充には、学校現場はもちろん、教育委員会、都担当課も動員した「電話作戦」で対応している。調査結果は「瞬間風速に過ぎない」という。各紙にも、73歳の元教員を駆り出して1日約8時間、週5日間の勤務で13コマの授業を依頼していた首都圏の中学校や[3]、校長が教壇に立っていた中学校といった補充の事例が紹介された[4]。そうした苦しい内情は実態調査にも出る。小中学校学級担任の雇用形態別内訳(表2)によると、始業日から5月1日の短期間に小中学校の担任の正規教員が減り、臨時的任用教員が増えている。合わせて4万1170人にのぼる。

自治体により異なるが、これらの臨時的任用教員には一般的に昇給がない。雇用は年度内で打ち切り。正規教員と同じ社会保障に加入できないなど、不安定な条件で働くため、自分の子どもの就学援助を受けながら教壇に立つ教員もいる[5]。

調査では、「(欠員が)見込み数を上回った要因」と「なり手不足」について教育委員会の認識を尋ねている。

前者の最多は「育休・取得者数」(53自治体)、次に「病休者数」。後者では、「講師登録名簿登載希望者数の減少」と「採用試験に合格し正規教員に採用された臨時的任用教員等の増加による講師名簿登録者数の減少」が各61自治体でトップに並んだ。

講師登録名簿とは、欠員補充が可能な教員取得者の名簿。これを「バックヤード」と呼ぶ元教育長は、現状を「バックヤードの枯渇」と表現する。補充しようにも、その源が枯れているという訳だ。

2 揺れ動く政策

「教師不足」は敗戦直後から始まっている。1947年、第1次ベビーブームが始まり、1949年までの3年間で計約806万人の「団塊の世代」が誕生した。48年には新制中学校制度も始まり、それらへの対応のため、無資格者まで現場に送って教員数を確保した。この大量採用が後の教員の需給バランスを難しくすることになった。

第1次ベビーブーム世代は、1971年から74年にかけて第2次ベビーブームを引き起こした。第2次世代の団塊ジュニアは1977年から80年にかけて小学校に入学。かつての大量採用世代の教員の定年退職時期とも重なって、再び教員が大量採用された。その世代も2011年前後から退職期を迎えた。

「すし詰め」改善、国立大学重視、給与アップ法

そんな流れのもと国が打ち出した政策は、教員配置計画と国立大学重視、待遇改善の法制化の三つの柱で辿ることができる。

教員配置計画は、1958年に制定された「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)」に基づき、2005年度まで7次にわたって実施されている。同法は、国が主体となり、1クラスの児童生徒数と配置する教職員の総数を定めると明記した。翌年度に始まった第1次計画で、団塊世代は「すし詰め」教室から解放され、50人学級で学べるようになった。

計画を量、質の双方で支える調整弁として文部省が重視したのが、教員免許取得を卒業要件とする国立大学の教員養成学部だ。日本は戦後、国公私立どの大学・学部でも課程認定されれば免許が取れる「開放制」をとっているが、小学校教員養成の主軸は国立大学。その入学定員の増減で、文部省は教員数の調整を図ってきた。1965年度には小学校教員養成課程の入学定員を949人増やし、中学校課程は2164人減らすなどしている。

待遇改善の軸は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法・1971年)」と、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(人材確保法・1974年)」の二つの法律だ。

給特法は、一般公務員よりも教員給与を優遇することを目指した。休日・時間外勤務手当などを支給しない代わりに給料月額の4%を教職調整額として支払うことを定めた。時間外勤務は①生徒の実習②学校行事③職員会議④非常災害、児童生徒の指導に関し、緊急の措置を必要とする場合——の4項目に限定している。文部省はこの法を改善への一歩として評価した。「学校の管理・運営上の大きな問題であったいわゆる超勤問題の解決が図られるとともに、当時求められていた教員の給与制度の抜本的改善に向けた第一歩が踏み出されることになった」[6]

教員給与を優遇する趣旨は人材確保法も同じで、1978年度までの間に25%引き上げる予算措置も行われた。国による給与の半額負担も国庫負担法で明記。自治体の財務格差を緩和し、どこでも同水準の教育を受けられることを目指した。田中角栄首相の肝煎の政策だったようで、西岡武夫・自民党文教部会長は当時の読売新聞の座談会で次のように語っている。

「これは内閣誕生の1年前からの課題だった。この法律は、小中学の義務教育の先生を大切に考え、人材を集めようという画期的な構想を実現しようというもので(略)決して一時的な思いつきではない」[7]

その前年の1973年には狂乱物価を背景にした春闘初のゼネストなど、組合運動が激化していた。田中首相は「教師は、人を教え、次代を担う人々を育てる最も重大な任務を持っているのだから、違法ストや政治活動をしたりするのでは、専門職の立場を守れない」[8]と、教員は「労働者」と主張する日教組に対峙した。

潮目が変わる

3本柱が揺らぐのは、1980年代後半から。86年、文部省の「国立教員養成大学・学部の今後の整備に関する調査研究会議」が、入学定員の他学部等への振り替えや、免許取得を卒業要件としない新課程(ゼロ免課程)の設定を提言した。予算面から教員養成数減に切り込んだものだ。

その頃、国立大学も国の予算配分を年々減らされて困窮し、「頭脳の棺桶」とまで呼ばれていた[9]。教員養成学部の人件費負担の重さもあり、提言を受けた動きが活発化した。さらに1998年度に始まった橋本龍太郎内閣の行政改革で教員養成課程の入学定員を削減する計画が打ち出され、2000年度には9770人にまで減った。これは1955年度の2万2280人のわずか4割だ。

2004年には国立大学法人化が実現し、国は国立大学の入学定員を教員養成数の調整弁として使うことができなくなった。一方で、2年後の2006年、小学校教員養成に関する抑制が完全に撤廃された。少子化で学生獲得を競う私立大学にとり、教員免許が取れる課程の設定は有力な武器。撤廃以前は課程を持つ私立大学は41校だったのが、現在は243大学を数える。

一連の動きの中で、国の配置計画の策定は放棄された。第7次計画最終年度の2005年、中央教育審議会が「新しい時代の義務教育を創造する」の答申で第8次計画の策定を求めたが、実現していない。翌年施行の「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」が障壁となったとみられる[10]。同法第55条「地方公務員の職員数の純減」3項では、政府及び地方公共団体は、公立学校の教職員の総数について「児童及び生徒の減少に見合う数を上回る数の純減をさせるため必要な措置を講ずる」と明記された。

2006年の政府の「骨太の方針」では、「2010年までに国際学力調査における世界トップレベルを目指す」とする反面、「人材確保法に基づく優遇措置を縮減する」と打ち出し、義務教育の国庫負担も2分の1から3分の1に引き下げた。「給特法」とともに、教員待遇改善を考えるうえで懸念材料になっている。

3 筆記試験通過率「1.1倍」の意味

以上のような政策や時代環境が、教員採用試験の受験者数にはどう影響しているのだろうか。

文科省によると、競争率は2000年度、小学校教員(12.5倍)、中学校(17.9倍)ともに最高を記録した(グラフ1)。企業が新卒採用を手控え、1999年6月には求人倍率が0.99倍にまで落ち込んでいた[11]。求人倍率の1倍割れは84年の調査開始以来、初めて。「不況の影響が色濃く表れた」とされた[12]。

その後、求人倍率が回復するにつれ競争率は下がる。受験者数減は合格ラインの低下を招き、質の担保も難しくなる。それは、採用試験のデータから窺える。

試験は1次と2次の2段階で行われる。自治体で時期や内容は異なるが、1次は7〜9月に筆記試験、2次は8〜9月に個人・集団面談、討論、模擬授業というのが大体の傾向だ。体育や音楽、美術、課程、英語では実技試験もこれに加わる。10月の合格発表後、「採用候補者名簿」に登載され、3月に赴任校が決まる。

時事通信社「教員養成セミナー」が1次、2次試験の合格率を調査している(表3)。

例えば東京都の小学校教員採用試験。1倍台で推移し、2019年度から21年度の3年間は1.1倍が続いた。ほぼ全員が筆記試験に合格すると考えていいだろう。少なくとも、筆記試験で学習レベルを測れる状態ではない。しかも志願者数自体が減少傾向で、2011年度の5848人が22年度には3110人にまで落ち込んだ。実際の受験者は、さらに少ない2155人。このうち1次合格者は1437人で通過率は1.5倍だった。

1次を通過した合格者だけが2次に進むのではない。前年度の1次試験合格者や臨時的任用で働いている教員、スポーツのアスリート、さらには大学推薦を受けた学生が加わる。いずれも1次試験は免除だが、ここにも一つ問題がある。大学推薦について、複数の大学関係者が「優秀な学生は送らない」と明かす。そうした学生は放っておいても、自分で就職を決めてくるからだ。

1次試験免除の是非もさることながら、各教育委員会の出題傾向にも問題はありそうだ。「教職教養の過去問」(時事通信社)を開くと、出題に偏りがあることが分かる。内容を「教育原理」「教育心理」「教育法規」「教育史」「教育時事」「ローカル」の5パターンで分析しているが、全分野を満遍なく出す自治体はまれ。 「教育心理」「教育史」が未出題のところも目立つ。

回答は全て選択式で、しばらく見ていると、正答のありかを見破る「コツ」が見えてくる。基礎的な学力を試せればいい試験なのだろうか。

2012年、中教審は「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的向上方策について」答申で、修士レベルの養成を「標準」とし、高度専門職として確立させることを明示した。では、「専門職」とはどのようなものか。「高度化」とはどのレベルか。それを誰がどのように育て、達成状況を測るのか。各教育委員会の独自の採用試験に任せておいていいのか。

4 「教員になりたくない」

2021年、複数の国立大学教員養成学部の学生に話を聞く機会があった。どの学生も、小中学校での教員との出会いから「自分も教員に」と情熱を燃やし、入学したと話した。驚いたのは、その半数以上が教員を断念し、「企業への就職を考えている」と進路変更を明かしたことだ。

「教育実習で学校の日常を見て、自分にはつとまらないと分かった」「教育実習の指導教員が着任したばかりの先生。人手不足を実感した」「教員になった先輩の話を聞き、体力的に厳しいと思った」…。口々に「ブラック職場」への懸念を語った。

経済協力開発機構(OECD)の5年ごとの国際教員指導環境調査(TALIS)によると、日本の教員の1週間の仕事時間は、小学校で54.4時間、中学校で56時間と、いずれも調査に参加した48か国・地域平均の38.3時間を大幅に上回った。仕事時間は授業よりも課外活動や事務業務などに多く充てられており、「事務的な業務が多すぎること」「保護者の懸念に対処すること」へのストレスが、小中学校教員とも各国平均より高かった。

受験者数を増やすため、1次試験免除の自治体も増えている。福岡市教育委員会は来年度の教員採用試験から、筆記と面接を省き、教育実習の評価と大学推薦で採否を決める。島根や長崎県教委も、大学推薦をもとに筆記試験の一部を免除する[13]。年齢制限の撤廃や実技試験の廃止も進む。だが、学生たちが不安視する「ブラック職場」の改善につながるのだろうか。

少子化による社会保障費負担の増大など、財源不足に国も自治体も喘いでいる。とはいえ、過去に繰り返したような、時々の政治、社会情勢に任せた場当たり的な対応では、「国家百年の計」たるべき教育の充実は展望できないだろう。教員給与も含め、国は教育予算に一定の枠組みを作る、人材養成、採用のあり方も含めた教員の質担保にも国が責任を持つ、総合的な戦略構築が必要だろう。

国はGIGA構想に基づき、小中学校での1人1台端末配備を終えた。それを、どんな人材が使いこなし、教育の実を上げていくのか。中教審が今、AI時代での教員のあり方について議論を重ねている。「令和の教員」像を明確にし、国の政策を根底から突き動かす好機が来ている。

参考文献

天野郁夫 「新制大学の時代」 名古屋大学出版会 2019年

佐藤学 「専門家として教師を育てる」 岩波書店 2015年

佐藤明彦「『使い捨てられる教師たち』の知られざる実態」時事通信社 2022年

山崎博俊「教員需要推計と教員養成の展望」協同出版 2015年

[1] 2022年2月1日付、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞各紙朝刊

[2] 文部科学省「教師不足」に関する実態調査

https://www.mext.go.jp/content/20220128-mxt_kyoikujinzai01-000020293-1.pdf

[3] 2022年2月1日付朝日新聞朝刊

[4] 2022年2月1日付毎日新聞朝刊

[5] 上林陽治「非正規公務員のリアル 欺瞞の会計年度任用職員制度」日本評論社 2021年

[6] 文部科学省 「学校・教職員の在り方及び教職調整額の見直し等に関する作業部会(第8回)配付資料「昭和46年給特法制定の背景及び制定までの経緯について」

[7] 1974年5月20日付読売新聞朝刊

[8] 1974年5月21日付読売新聞朝刊

[9] 週刊アエラ1991年5月28日号

[10] 津田深雪「少人数学級導入をめぐる議論」2011年3月24日

[11] 1999年6月17日付読売新聞朝刊

[12] リクルートワークス研究所「ワークス大卒求人倍率調査」2021年4月27日

[13] 2021年6月25日付朝日新聞朝刊