R-2023-003

垣間見える2%目標に関する認識の変化。今こそ、EBPMの仕込みを

これまで、3回にわたり、「岸田政権のもとでの成長戦略によって経済成長率はどの程度上昇すると見込まれるのか。わからないとすれば、なぜか、何をすべきか」といった問題意識のもと、我が国の成長政策の課題を論じてきた[1]。こうした問題意識の背景には、10年以上にわたり実現されることなく掲げられてきた「実質2%を上回る成長」といった成長目標がある。

前号となる第3回のReviewでは、この2%といった成長目標が、いつ、どういった考えのもとで登場したのかを振り返った。第4回となる今号は、引き続き、2%目標が設定された2010年当時の議論を振り返るとともに、2023年1月に公表された中長期の経済財政試算を受けた議論に垣間見える、政府による2%目標の捉え方に関する変化の兆しについて触れてみたい。

|

・2%目標の実現は今も昔も難しい |

2%目標の実現は今も昔も難しい

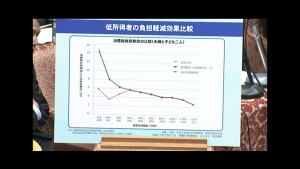

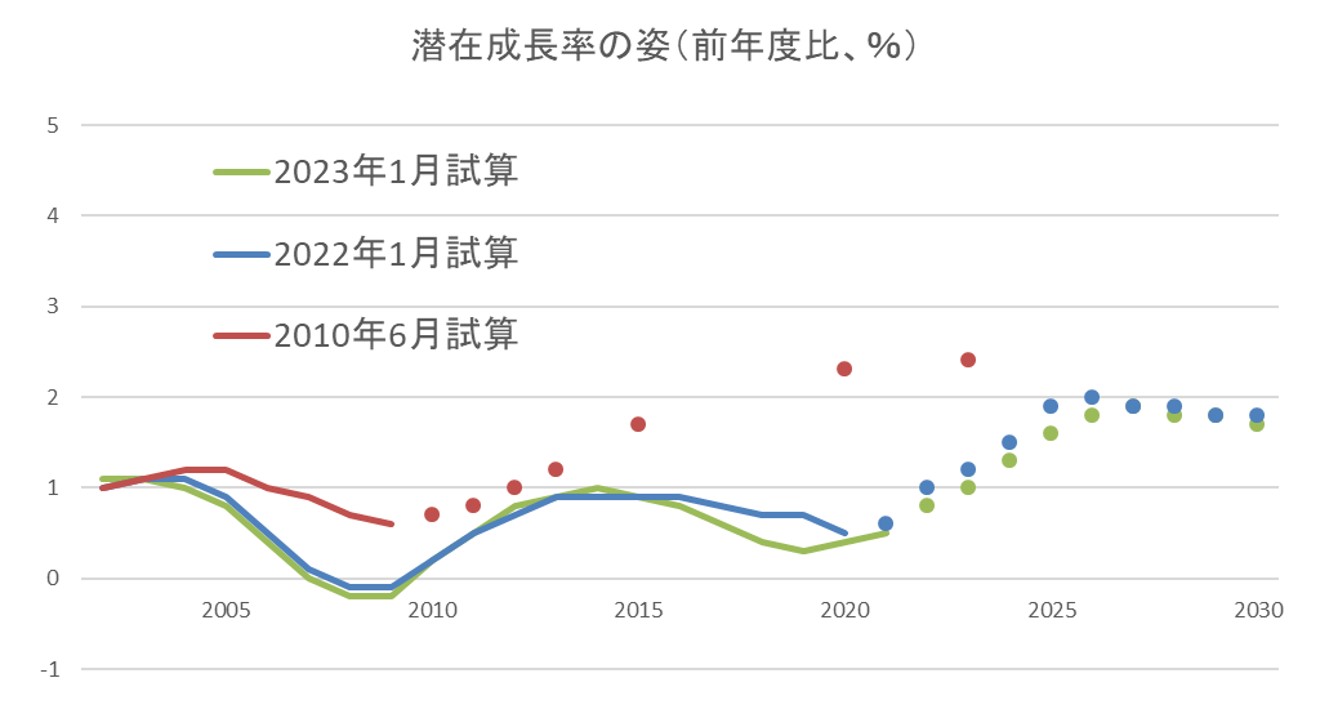

第3回のReviewでは、2%目標が設定された2010年当時の成長戦略、及び政府試算を取り上げた。その上で、2%目標が設定された背景や、設定後、その実現に向けて10年にわたり様々な分野で生産性の向上に向けた取組が行われてきたにもかかわらず1%弱程度の成長しか実現されなかったこと(下図を参照)、そうであれば、2%目標の実現のためには、これまでと同等の努力を維持することに加え、さらにもう1%の成長を生む取組が求められるが、その具体的な道筋が描けず、2010年当時と比べても目標の実現に向けたハードルが高まっていることを議論してきた。

(出所)内閣府資料(「中長期の経済財政に関する試算」等)などにより作成。実線は実績値(一部筆者による推計を含む)、点は将来の値(いずれも2%目標が実現されるシナリオ)を表す。

こうした中で、2023年1月試算の公表を受けた経済財政諮問会議の民間有識者による「中長期試算を踏まえて」(2023年1月24日)を見ると、2022年1月当時には「実現可能」とされていた2%目標について、「容易ではない」と、その位置づけ、認識に変化が見られた。加えて、「マクロ経済政策運営の状況等について、しっかり検証を行っていくべき」、「中長期の展望について、国民へのわかりやすい説明責任を果たしていくべき」といった点が指摘されている。第2回のReviewでは、成長政策を進めていく上での政府の取組に見られる“変化”に着目したいと述べたが、その兆しが垣間見えた。いずれも適切な認識、指摘であると評価する。

認識に変化が見られたとして、では、その容易ではない2%目標を実現するために何をすべきか。こうした点を議論していくことに先立ち、まず、2010年当時における2%目標の実現に向けた議論を振り返ってみたい。

2010年当時の見積もり

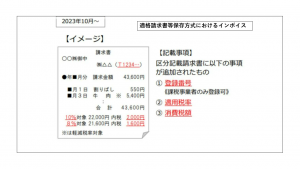

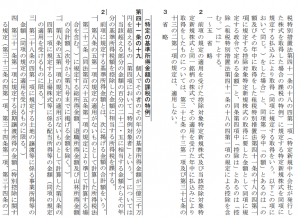

第3回のReviewで紹介したとおり、2010年当時、「新成長戦略」においても2%目標の達成は「困難」と評価されていたが、困難な目標の実現に向けた道筋をどのように描いていたのだろうか。実は、当時、「新成長戦略」の参考資料として、需要面、供給面の双方から2%を上回る成長率の実現に向けた検討が行われていた(下図を参照)。

(出所)「『新成長戦略』参考資料」(2010年6月18日)より抜粋。

これによれば、2020年度までの平均的な潜在成長率(供給面の成長率)の姿として、成長政策の効果がない場合(「政策努力なしの場合」)、0.8%程度を見込んでいた(結果を見れば、2020年度までの10年間、政策努力があったにもかかわらず1%弱程度の成長率しか実現されなかったわけだが)。これがどう2%に達するかを見ると、まず、成長戦略の効果によって潜在成長率が0.7%ポイント以上押し上げられるとある。この点について、資料の中では、各分野における成長政策が潜在成長率にどの程度寄与するかを試算しており、例えば、「高齢者、女性、若者等が就業しやすい環境の整備」により0.3%ポイントの寄与、「起業しやすい環境、国内に立地しやすい環境の整備」により0.1~0.2%ポイントの寄与、さらには、「人的資本の形成」や「イノベーションの促進、知的資産の蓄積」による追加的な効果が見積もられていた[2]。2010年6月試算の中で仮定するTFP上昇率の1.6%ポイントといった増加幅(2009年度から2020年度にかけて)との関係には明確でない部分もあるが、政府は成長政策の効果を、そのメカニズムとともに見積もっていた。

2023年における認識の変化

翻って、現在では、成長政策の効果を見積もることができず、将来の潜在成長率の姿を規定するTFP上昇率については外生的に取り扱う中、2010年当時に見られた成長率上昇のメカニズムに関する検討も見ることはできない。

そうした中、岸田政権の下で初めてとなった2022年1月試算が公表された際の議論(「中長期の経済財政運営に向けて」(2022年1月14日))では、「成長と財政健全化の目標は、取組を強化することで実現可能」とあったため、これを受け、第2回のReviewでは10年実現されてこなかった2%を上回るといった成長を真に目指すのであれば、なぜこれまで目標が実現されてこなかったのかといった検証、そうした中で、どう目標を実現させるのかといった具体的な道筋を示す必要がある、と結んだ。

しかし、1年を経て、今回新たに公表された2023年1月試算を受けた議論の中では、5年程度の後に2%程度の成長率に達するといった試算(「成長実現ケース」)の内容自体に大きな変化は見られないものの(上図を参照)、上述のとおり、「不確実性が高まる中、こうした姿を実現することは容易ではない」と、2%目標の認識に関する変化が見られた[3]。10年の時を経て、政府による2%目標の認識について「困難」、「容易ではない」と同じ評価に至った。

なぜ、2%目標は実現されてこなかったのか

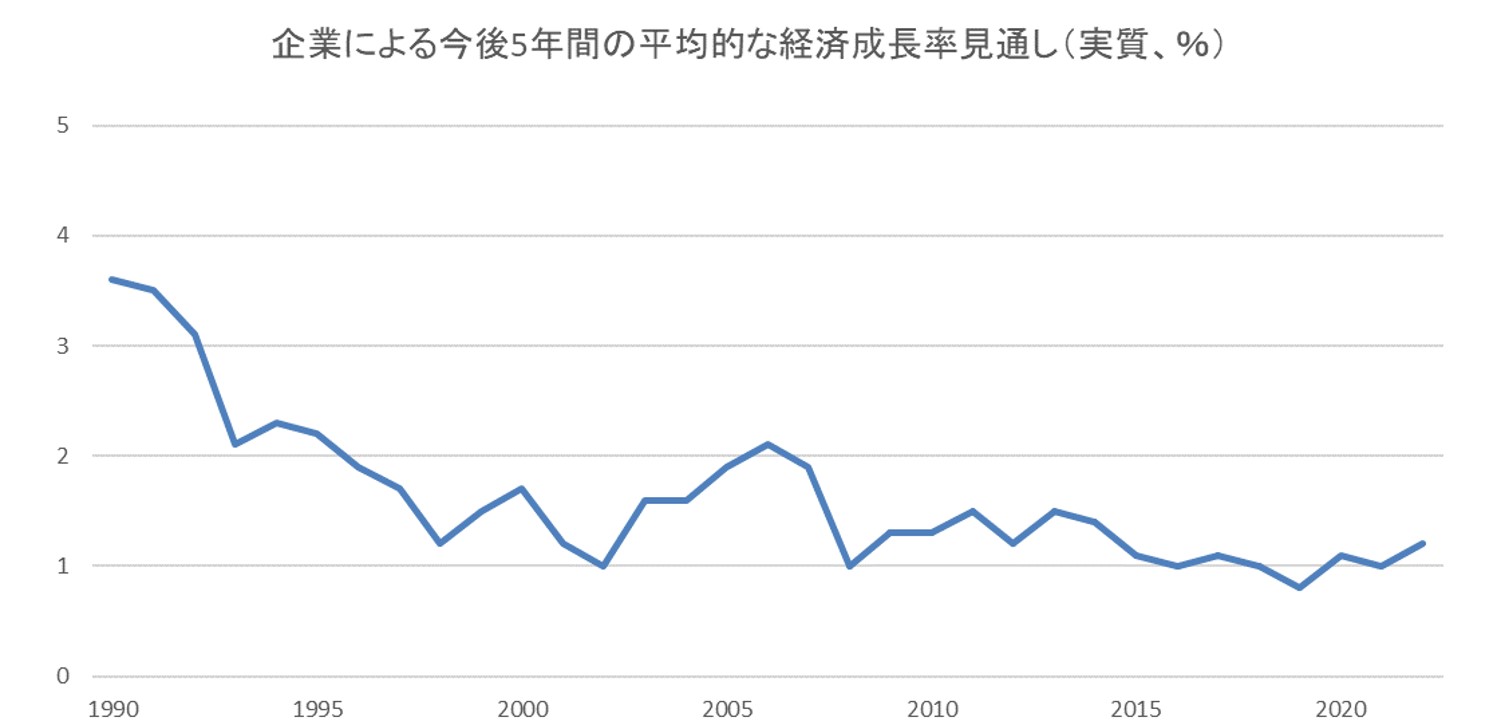

今も昔も成長政策が困難な政策分野であることに変わりはない。2%目標が実現されてこなかった要因を知ろうと思えば、第2回のReviewで議論したように、生産性が十分に上昇してこなかった背景・理由を定量的な根拠をもとに評価・分析することができないといった現状の課題を克服する必要があるが、ここでは、実現されてこなかったことを端的に表す1つの指標として、企業が思う日本の経済成長率の予想の変遷を紹介したい。下図は、「企業行動に関するアンケート調査」(内閣府)で報告される、企業による今後5年間の実質GDP成長率の予想(企業による中長期的な成長予想と解釈される)を示しているが、これを見ると、2010年前後に1%~1.5%であったものが、その後の低成長を背景に年々低下し、足もとでは1%程度となっている。

(出所)内閣府資料(「企業行動に関するアンケート調査」)より作成。

つまり、政府が2%成長という目標を設定したにもかかわらず、この10年間、民間部門がそれに応じることはなかったとも解釈できる。成長政策においては、企業の積極的な取組を促すために、政府が規制や制度を改め、また、補助金や税制等のインセンティブを付与するが、実際に労働や資本の投入を行い、また生産性の向上に取り組むのは民間部門となる。その民間部門が2%成長を目指し、予想していなければ、成長目標が実現することはない。

なぜ、企業の期待が政府の目標にもかかわらず上昇してこなかったのかという点については様々考えられるが、少なくとも2%目標が実現されてこなかった背景として、政府の政策に民間部門が反応しなかった、あるいは、できなかったという点が指摘できる。

政府は、企業の成長見込みが低下しているという事実をどう評価しているのであろうか。信認のない政策目標は効果を持たないといった批判があるとすれば、どう応えることができるだろうか[4]。

5年後に向けて今なすべきこと

この10年間、様々な政策努力にもかかわらず、潜在成長率はむしろ低下傾向を示してきたという点を踏まえると、具体的な道筋も描けない中、2010年当時に比べ、2%目標の実現に向けたハードルが高まっていることは既に述べた通りである。

そうした中、敢えて難しい課題に挑戦していくのであれば、まずは、目標の実現に向けた進捗の評価や政策の検証を可能とする仕組みを構築することが求められる[5]。

政策効果の検証を可能とする仕組みづくり

2%目標の実現に向けたハードルは高まっていると考えられるが、その一方で、目標の実現に向け、2010年当時と比べ、政策環境が整備された点として、EBPM(証拠に基づく政策立案)の進展がある。

政策効果の検証については、2010年当時においても、成長戦略を効果的に進める仕組みとして、実行計画(工程表)の提示や予算編成、税制改革での優先順位付け、さらにはPDCAサイクルに立脚した進捗管理の徹底が謳われていた。しかし、成長戦略を策定し(政策効果も見積もっていたのだが)、その対象年次である2020年度を過ぎた今、戦略の成果・効果を検証したという事実は筆者の知り得る限りない。2010年当時の政策(例えば、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーション、科学・技術・情報通信立国など)と現在の政策に通じるものもあると見受けられるが、この10年間の歩みを検証することで、現在の政策に活きる教訓を得る機会を逸しているのだとすれば残念である。

これまでは生産性、ひいては潜在成長率が十分に上昇してこなかった背景・理由を評価・分析することができなかったが、次の5年、10年に同じことを繰り返さないためにも、政策プロセスにEBPMの理念が浸透している現在においてこそできることとして、その計測も含め成長政策の効果を検証できる仕組みを予め作ることが求められる。今から5年後、2%目標を達成することができていなかった場合に(その可能性は高いと考える)、成長政策の何が課題で、どこを改善すべきかといった検証、議論をエビデンスに基づいて行うことを可能とする評価の仕組みを構築すべきである[6]。

その第一歩として、繰り返しとなるが、利用可能なデータをもとに、経済のどの分野で生産性が上昇/低下したのかといったファクトを整理するとともに、その背景に関する評価・分析から始めてはどうか。ファクトの把握もままならないうちに、政策評価を行うことはおよそ不可能であると考える。「成長政策にこそEBPMの徹底を」とは、Reviewを通じての筆者の問題提起であるが、5年後に向けて今なすべきことを、我々はこれまでの経験から学んでいる。

「中長期試算を踏まえて」(2023年1月24日)の中では、昨年には見られなかった議論として、「試算内容の充実」といった点も挙げられている。重要な試みであると評価できるが、その際、単に試算におけるシナリオの数を増やすことに留まらず、成長政策の効果検証に繋がる仕組みを設けられると良い。

生産性に関するデータ

本Reviewにおいても、次号以降、実際にデータを観察することで我が国の生産性の動向に接近してみたい。利用可能なデータをもとに有益な情報を得ることができるだろうか。

Reviewを通じ、2%目標がTFP(全要素生産性)の伸び悩みを背景に実現されてこなかったことを踏まえ[7]、生産性としてTFPを中心に議論してきた。このTFPについては、実際には観測されず、その計測には困難も伴われるが、我が国では、内閣府や日本銀行が推計を行うほか、「日本産業生産性データベース」(JIPデータ)では、産業別にTFP上昇率を計算した成長会計の結果が公開されている。このJIPデータ(2015年まで)を用いた深尾編(2021)[8]によれば、2005~15年にかけて、それ以前の期間と比べ、7割に相当する産業でTFP上昇の寄与が低下しており、特に、電子計算機や自動車、卸売り等の産業において寄与の低下が大きかったことが報告されている。

こうした点も含め、利用可能なデータとして最新のJIPデータ(2018年まで)や「国民経済計算」(SNAデータ)など複数のデータをもとに、一国レベル、産業レベルといった視点から、改めて、TFP上昇率や労働生産性上昇率(かつて成長戦略のKPIとして用いられていた。最近では成長と分配の好循環を確認する指標の1つとして用いられている)の動向を確認していきたい。

[1]過去、生産性が十分に上昇してこなかった背景・理由を定量的な根拠をもとに評価・分析することができない、また、将来についても、成長政策の効果を見積もることができない、といった成長政策の課題、難しさについては、これまでのReview(第1回、第2回、第3回)を参照されたい。

[2]なお、2%目標の実現に向けた残りの0.5%程度の押上げ分については、「GDPギャップ解消分」とされていた。おそらく、リーマンショックといった急激な需要の消失を背景に経済の稼働率が下がり、そうした中で余儀なくされた供給力の低下といったマイナスの影響が徐々に解消されていくことを表しているとみられる。

[3]第1回のReviewでは、筆者は2%目標について、「真に目指すべきものなのか、我が国の成長期待のアンカーとして据えるべきものなのか、それとも、財政健全化に向けた議論の1つのシナリオにすぎないのか」と述べ、我が国の実態に即した相応しい目標と言えるかといった問題提起を行った。当初と比べ、その認識には変化も見られるが、政府によれば、引き続き目指すべきものとして位置づけられている。

[4]東京財団政策研究所の「中長期経済見通し研究会」に参加する我が国の主要シンクタンクのエコノミストによる今後10年程度の実質成長率の見通しを見ても、予測期間前半(2023~27年度平均)が0.8~1.2%、後半(28~32年度平均)は0.5~0.8%と、労働力人口の減少等を背景にむしろ徐々に低下していく成長率の姿が示されている。

[5]経済財政諮問会議(令和5年第2回、2023年1月24日)における民間有識者の発言を見ても、「成長実現ケースでは、財政健全化目標が達成される姿が示されたが、問題は、成長実現ケースをどうやって実現させるかということ。(中略)潜在成長率をいかに引き上げるかが喫緊の課題。(中略)そのためには、何が潜在成長率の上昇に今まで寄与してきたのか、してこなかったのか、今までの反省も踏まえて検証も必要であり、何が必要な政策かをしっかりと考えた上で、 その政策の確実な実行が必要と考える。」とあり、成長政策の効果検証の必要性が指摘されている。こうした指摘は、裏を返せば、筆者が議論してきたように、過去、生産性、ひいては潜在成長率が十分に上昇してこなかった背景・理由を定量的な根拠をもとに評価・分析することができない、といった現状を示唆しているのかもしれない。

[6]既存のKPI(成果目標)では、なぜ生産性が上昇していないのか、といった重要部分についての政策の影響を含めた評価・分析が困難であることは第2回のReviewで議論したとおりである。

[7]2010年6月試算では、2020年度の潜在成長率を2.3%と試算していたが、そのうちTFPによる貢献分を1.9%程度と仮定していた。また、アベノミクス開始直後の2013年8月試算では、アベノミクスの下、成長目標が実現された経済の姿として2020年度の潜在成長率を2.4%と試算していたが、そのうちTFPによる貢献分は1.8%程度であった。しかし、実現された2020年度の潜在成長率は0.4%、そのうちTFPによる貢献分は0.3%であった(2022年10-12月期四半期別GDP速報(2次速報値)ベース)。

[8]深尾京司(編), 2021.『サービス産業の生産性と日本経済-JIPデータベースによる実証分析と提言-』. 東京大学出版会

_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)

_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)