評者: 江藤 名保子(アジア経済研究所研究員)

総体的中国研究の再考

中国政治の全体構造をいかに理解するか。本書は、このシンプルで本質的な問いに真っ向から挑む意欲作である。そして本書を一読すれば、その取り組みの眼目が実は現代中国研究への疑義の提起にあると気づかされる。著者は日本の中国地域研究において「本質を見抜く」試みが弱まり比較に基づいた中国理解を目指す「ディシプリン(理論)偏重」が進んだと警鐘を鳴し、「地勢と文化と社会構造」の理解に立脚した学際的なアプローチの有用性を強く主張する。「あとがき」で自身が明らかにするように、欧米型の理論に「安易によりかかかり結論を導き出そうとする従来の研究に『異議申し立て』を試み」、方法論の再考をせまる啓蒙の書なのである。

だが本書の分析手法はむしろ手堅い。著者の言葉でいう中国の「変わる経済社会と変わらぬ政治体制」、すなわち民主化なき経済発展の構造を、実証的な分析によって説明することを目指す。このようなアプローチは――本書が著者の研究の「集大成」と位置付けられているように――積年の研究と膨大な情報の蓄積があって初めて可能になったものである。ただし広範囲わたる検討の結果として、論旨が分かりにくくなった部分もある。そのため本論では、本書の要点と主張を整理しながら、著者の疑義に対する評者なりの回答を試みたい。

本書の分析アプローチ――中国政治に通底する「変わりにくさ」とは

まず議論の構成を確認しておこう。本書は第1章で上述の問題意識を提示したのち、中国の社会と国家の緊張関係(第2章)、中央・地方関係から見た動態的政治構造(第3章)、体制維持のガバナンスとしての軍と警察、ナショナリズムの役割(第4章)という3つのテーマにおいて、政治的・社会的変容を中華人民共和国の建国以前とも比較しながら具体的に検討する。そして第5章では、政治体制への歴史・制度的な考察を行い、これらを踏まえて第6章で独自の分析枠組みである「カスケード型権威主義体制」を提示する。最後に第7章で、習近平体制の長期戦略を検証し、現在へのインプリケーションを考察する。

本書の大きな特徴は、中華帝国の時代から時代を越えて通底する地域としての独自性――ただし著者はこれらを「不変」ではなく「変わりにくさ」の表出として考える――を、中国政治に継続する構造的基盤として抽出しようとすることにある。そのためにまず、中国政治の特徴を「4つの大規模性」と「4つの断層性」として整理する(重断層社会論)。「4つの大規模性」とは、①領土の大規模性、②人口の大規模性、③思想の大規模性、④権力の大規模性という中国政治の所与の特徴であり、「4つの断層性」とは①幹部と民衆の断層性、②関係と制度の断層性、③都市と農村の断層性、④政治と経済の断層性という中国政治の根本的な課題である。本書はこれらの特性を、現行の政治体制がいかに変わろうとも変化しない「基底構造」と定義し、中国政治の深層レベルでの地域的特性として位置付ける。また同様の観点から、中国社会の「関係(クワンシー)」(血縁、地縁などに基づく社会的紐帯)を考察に加えたことも、本書の特徴である。

この分析視座は、著者が「地域のリアリティを重んずる地域研究としての中国研究を復活・発展させる」(7頁)と記したように、1980年代ごろまで日本の中国研究が得意としてきた分析アプローチの復刻版とも評価できる。それは、伝統的政治体制と毛沢東期の政治体制、さらに改革開放期の政治体制を比較検討する思考法にもにじむ。従来から中国政治研究においては、共産党の統治手法には伝統中国の皇帝=官僚型統治からの継承がみられるとの指摘があった。それは統治者と被統治者の階層が明確に区別され、さらに統治者側が階層的権威から構成される、統治のヒエラルキー構造として理解される。本書も同様の理解から、政治体制の連続性と不連続性を峻別しようと試みる。そして最終的に、現在にいたるまで一党国家体制の枠組みそのものは維持されてきたが、その内実としては、統治者である共産党の自己変革が認められると結論した。すなわち共産党はイデオロギー政党であることを放棄し、近代化を保証する政党、安定装置としての権力になったと指摘するのである。

こうした考察の背後にあるのは、中国の統治構造は所与の――そして独自の――特徴に規定されているという著者の認識である。むろん、メカニズムは変化していると認めつつも著者は「政治機構、イデオロギー、経済社会の構造は基本的に変化していない」(264頁)として、中国政治の「変わらない」特徴を重視すべきだと主張する。そして、こうした著者の主張の根底には、欧米型の政治理論に対する異見がある。著者は政治理論の有用性そのものを否定はしないものの、例えば政治体制移行に関する分析枠組みを中国に適用できるとは考えていない。またコーポラティズムの理論を用いた動向分析に対しては、中国には成熟した市民社会が存在しない事から「コーポラティズムの枠組みでもって今日の政治体制を論ずるのは早計である」と否定的である。そしてむしろ、「体制の内実となる秩序が中国においてどのように考えられ、何によって維持されているのかを明らかにすることから政治体制の問題を見るべきだ」(191頁)との問題意識を披瀝するのである。

中国の政治構造をいかに理解するか――「カスケード型権威主義体制」論の試み

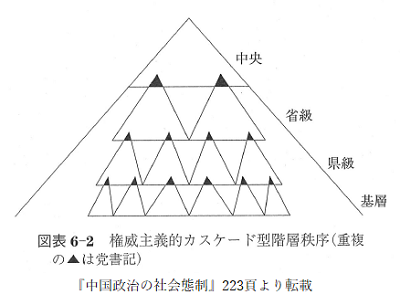

では中国の政治構造をどう捉えるか。第6章で著者は、中国が権威主義体制の国家であることを前提として認めながらも、伝統的秩序との共通性からその特徴を描こうとする。そして政治権力主体が多層的であることに着目し、「カスケード型権威主義体制」の検討を提案する。それは、党中央・政府を頂点として、省、市・県、郷・村の各レベルでの縦のヒエラルキーが重層的に連なった――カスケード(連滝)の形状をした――権力構造を意味する。

この「カスケード型権威主義体制」を構成するうえで重要なのが、強力な為政者の存在を統治の根幹に投影する人治主義の伝統や、「クワンシー」や「圏子」(自己を中心として同心円状の波でイメージする人間関係)といった非制度的な秩序概念が浸透している点である。著者は、習近平政権の権力基盤も「クワンシー」の拡大によって強化されており、政治体制の特徴となっていることを指摘する。また中国経済の特徴を「制度に埋め込まれた曖昧さ」にあると捉えた加藤弘之の「包」(指定した内容の完成を担保するならあとは自由にしてよい、という意味の請負の総称)の概念を応用し、地方権力者に一定の裁量権を担保した共産党統治の柔軟性を解説した。

「カスケード型権威主義体制」論の提起にあたって、中国の伝統的秩序観と共産党の権威主義的秩序観を重ね合わせた著者の考察は、説得力があると同時に刺激的である。そこでイメージされるのは、縦(権威主義的な統治手法)と横(非制度的な秩序概念)の広がりからなる統治権力の立体的なヒエラルキー構造である。さらに議論を進めて、ケーススタディを用いてこの分析枠組みの動態的考察ができないか、他の権威主義体制の国家に適応できるのか、あるいは国内統治の秩序は対外政策にどのような影響を与えるのか、など様々な発展的議論の糸口を提供する概念だといえるだろう。

他方で、「カスケード型権威主義」を中国固有の政治体制としてではなく、より一般的な権威主義体制の一類型として位置付けることはできなかったか、という点では疑問を覚える。著者は中国の「基底構造」を重視する立場から、「ただ政治システム、トップリーダーの権威的独裁制などが共通しているからといって、直ちに同質的な政治体制として議論することが適切だといえるのだろうか」(189頁)と疑問を呈し、従来の政治体制移行論を中国分析に用いることを否定する。だが興味深いことに、結論として示された「カスケード型権威主義」論には既存の政治体制論との親和性がみられ、他の権威主義国家の考察にも適用できるように思われる。

中国研究の在り方とは

実証的(定性的)アプローチと理論的(定量的)アプローチをどのように折衷するか。中国研究だけでなく、様々な研究分野において悩ましいテーマであろう。本書は理論的分析枠組みを否定するわけではないが、安易な「理論」への寄りかかりを明確に批判する。しかし逆の批判も存在する。例えば林載桓は『現代中国の政治制度―時間の政治と共産党支配』(慶応義塾大学出版会、2018)において、従来の日本の中国研究は実証的蓄積を基にした理論枠組みの構築または概念化の試みが不十分であったと喝破した。

こうした論争は、一見したところでは「普遍的な政治メカニズムの解明」と「現実に起きている事象の解明」のいずれを研究目的に据えるかという根本的な課題に根差しているように思われる。だが実のところ、両者は不可分ではないだろうか。

著者は、地域研究の本来の目的である「本質を見抜く」姿勢に立ち返ることを主張する。確かにディシプリンを用いた事例検証の場合、その事例ならではの特性を考察に加味しないことがある。多くの研究者がこうしたジレンマに悩まされた経験があるだろう。しかし「中国を理解する」ことが目的の中国研究にも、限界があるのではないか。例えば本書で示された「カスケード型権威主義体制」の理論も、他国との比較の遡上に上げることで理論自体の理解が深まる可能性は否定できない。重要なのは、全ての研究アプローチに限界があることを認識し、意識的に各種の研究と「対話」をすることなのではないか。だが既述のとおり、本書はそうした相互効果への意識は希薄である。この点において本書の議論に幾何かの物足りなさを覚えるのは、おそらく評者だけではないだろう。だが想像するに著者は、こうした反論は予想していながら敢えて「異議申し立て」に力点を置いたのかもしれない。もしそうであるならば本書は、先達から難しい宿題を贈られた一冊だといえるだろう。