砂原庸介

神戸大学大学院法学研究科教授

空き家をめぐる認識の「ズレ」

近年、日本において空き家が深刻な社会問題になり、その少なからぬ部分は放置され、所有者すらわからなくなっている事例もあるとされる。日本にいればこのようなニュースに触れることは少なくないわけで、「空き家」と言われれば「誰も住んでいない、利用されていない家」というイメージが共有されつつあるように思われる。しかしこれはよく考えたら不思議なことではないか。実際、筆者が海外で研究報告を行ったり外国人の研究者とこの問題について議論しようとしたりするとき、まずこの「空き家」という概念の共有が問題になっていたと感じる。

確かにEmpty houses/homesという言葉はある。たとえば、筆者が昨年まで滞在していたカナダのバンクーバーでは、日本とは異なるかたちで「空き家」が問題になっており、近年には「空き家税(empty home tax)」なるものも導入された。住宅価格が上昇するバンクーバーでは、投資目的で住宅を購入した人が住まずに住宅を所有して転売を狙うこと、あるいは、短期の旅行客向けの民泊(Airbnbなど)を通じて利益を上げることを狙う所有者は少なくない。空き家税は、それを問題視して、そのような形式の所有に対するペナルティとして設定されたものであるといえる。賃貸住宅市場における空き家――こちらはvacancyである――が不足している中で、empty homeに課税することでvacancyを作り出そうとする試み、ということもできるだろう。要するに、ある空間を留保することで利益を上げようとする所有者と、その空間は誰かに利用されるべきという発想が対立しているのだ。

翻って日本を考えると、空き家の賃貸住宅や中古住宅としての利用は十分に進んでおらず、誰も使わない、ひいては誰のものかもわからないという空き家の存在が、問題だとはされながらも半ば受け入れられているように見える。所有者がその空間を利用して利益を上げようとしているわけでもないし、その空間に対するニーズも問題とならないやや奇妙な状態である。日本と海外で「空き家」概念の共有が問題になるとすれば、このように空き家となっている空間についての認識にズレがあるからではないか。このエッセイでは、そのズレの原因を意識しながら、日本における空き家の問題を考えたい。

資産としての空間

ズレの原因のひとつとして考えられるのは、「空き家」という空間の資産価値をどのように捉えるか、という点である。住宅を購入するためには多くの資金が必要となり、多くの人は住宅ローンを組んで住宅を購入する。住宅によって作り出される空間は高い価値を持ち、そう簡単には値崩れすることがない、というのが多くの国での理解だろう。つまり、住宅には、居住という機能があるだけではなく、金融資産として価値を蓄える、いわば貯金のような機能も重視されているのだ。だからこそ、使えば目減りしていくし、目減りしたときにはリフォームというかたちでもう一度価値を作り出していくことになる。そして、このような観点から空き家の存在を理解することは難しい。利用しないのであれば売却して所有者は利益を得るだろうになぜ、ということになるからだ。

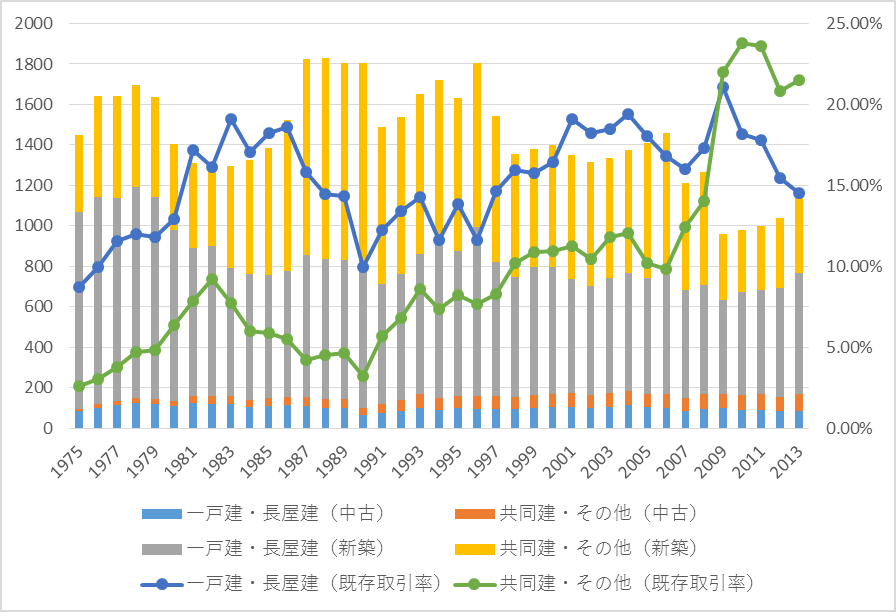

日本の場合、もちろん個別の事情として、たとえば墓や仏壇があるから手放せない、とか、限界集落でそもそもほとんど価値がつけられない、という問題はありうる。しかし、この点については、中古住宅市場の未発達という問題が非常に大きいと考えられる。図で示されるように、日本において人々が住宅を購入する多くのケースは新築住宅である。

図 既存住宅の流通量と新規住宅着工数(千戸)

出典:建築着工統計と国土交通省ウェブサイトから筆者作成

http://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html

仮に所有者が利用していない住宅を売ろうと思っていたとしても、そもそもなかなか売ることができていないのが現状である。個人個人が「売れるのに売っていない」というわけではなくて、そもそも社会全体として住宅を売るという行動が一般的ではないのである。

買い手の側から見ても、積極的に中古住宅が求められるわけではない。なぜなら、「人口減少」が問題になっている現在でも、依然として新規の宅地開発が続いており、新築住宅が大量に安く供給されているからである。日本では諸外国と比べて土地利用規制が緩く、宅地開発が容易な傾向にあるために、ディベロッパーが都市の工場跡地や郊外の安価な土地を開発して新築住宅を大量に供給し続けることが可能となっている。新築住宅は高くて手が出ない、という状況になれば中古住宅への需要も高まるかもしれないが、大量に、そして割安に供給される新築住宅という選択肢が住宅市場を席巻する中で、中古住宅は価値の劣るものとして避けられがちであると考えられる。それに加えて、買い手が中古住宅について、支払う価値に見合うものであるかを評価する手段も限られている。

利用しない住宅を売ることができなくても、貸すことはできるかもしれない。しかし、住宅を貸そうとする場合にも問題はある。それは、一度住宅を貸すと、借り手が自ら出ていかない限り、所有者が再び利用するのは難しいということである。日本では、第二次世界大戦期以来、住宅の借り手に対する保護が厚く、所有者が立ち退きを求めてもそれはなかなか実現しない。相対的に立場の弱い借り手を保護するというのは非常に重要な政策であるが、所有者の側から見れば、貸してしまうと必要な時に自分の資産を利用したり処分したりできなくなる可能性が高い。そのような不確実性の高さが、貸すということを通じて利益を得るという行動を阻んでいると考えられる。

共有の資産

ズレのもう一つの原因は、住宅が特定の個人のみに帰属する資産だという発想ではないかと考えられる。このような発想は、日本ではむしろ違和感のないものとして捉えられる。たとえば上述のディベロッパーが購入した土地を大規模なマンションや宅地にして売却するという行動はその典型だろう。もともとの土地所有者も、自分自身に帰属する土地だから好きに売却することが許されて、売却後にその土地がどのような目的で利用されても構わない、と考えることができる。ディベロッパーは購入した土地から最大限の利益を上げることが許されるから、土地の利便性や需要に応じた住宅を最大限販売することを目指すことになる。そのために開発しやすい土地――現在ではたとえば東京のベイエリア――で戸数の多いタワーマンションが大量に供給されるという状況が生まれる。そして、さらに言えば、マンション新規建設に反対するような運動でさえも、住宅を個人に帰属する資産であるとする発想と強く結びついている。反対運動が依拠するのはしばしば個人の感じる「迷惑」であり、裁判の場面でも「日照権の侵害」のように具体的な個人の利益を侵害しているかどうかが判断の材料となることに、そのような発想が現れるといえるだろう。

しかし、注意しなくてはいけないことは、土地や住宅の価値はその所有者の意思や行為のみによって決まるわけではない。周辺の土地や住宅がどのように管理されているか、ということも重要である。とりわけ集合住宅ではそのような性格が強くなる。言い換えるならば、住宅の金融資産として価値を蓄える、貯金のような機能があるとしても、それは個人において完結するのではなく、周辺地域の価値と連動しうるのである。たとえば、住宅の近くに新たに線路が敷かれるということであれば、騒音に悩まされることで価値が低く評価されることになるかもしれないし、反対に線路に加えて近くに鉄道駅ができると便利な地域として住宅の評価が上がるかもしれない。それは(招致運動や反対運動に参加することがあったとしても)基本的に所有者の意思や行為の帰結ではなく、他の土地や住宅の所有者の意思や行為に基づくものである。

空き家はこのような問題に強く関連している。ある所有者が自分の住宅を利用せず空き家にするとき、他の所有者の土地や住宅の価値に影響を与える可能性がある。住まずに管理を怠れば、住宅の一部が破損して周囲に被害を与えるかもしれないし、放火の対象となったり所有者以外の人(や動物)が占有して犯罪の温床となったりするなど周囲に悪影響を及ぼす事例も報告されている。単に所有者が自分の土地や住宅を利用しないことで資産が劣化して価値が低下するというだけではなく、周辺に暮らす人々の所有する資産の価値を下げてしまうかもしれないのである。

このように、同じ地域に住む他の人々の行動が、自分の資産の価値に影響するという観点から考えたとき、空き家というものが周辺からそのまま放置されるというのは非常に奇妙なことに見えるのである。日本の文脈で考えれば、土地や住宅という特定の資産を処分できるのはその所有者であり、所有者が住宅を利用せずに空き家として放置していることは、ある意味で所有権の正当な行使の範囲内にあると理解されるだろう(「正当」とされるのかは微妙だが)。しかし、自分の土地や住宅を将来売却する可能性がある資産として捉える見方が強ければ、地域に何か新しいものを建設する場面、とりわけそれまでの土地利用の用途を変える局面では、影響を受ける地域全体の集合的な同意が極めて重要なものとみなされる。そして、空き家を放置する行為は所有者としての正当な責任を果たさないものであり、自分自身の資産を守るために地方自治体や周辺の住民で一致して介入するという発想がむしろ自然なものとなるのである。

おわりに:ズレが浮き彫りにするもの

このエッセイで挙げた二つのズレが示すものは、日本の文脈において、資産としての住宅という観点が強調されにくくなっているということではないか。資産価値を重視するからこそ十分な管理が行われて良質な中古住宅が市場に出るし、自分の資産の価値に影響を与える他者の行動に対する関心も高まる。所有者本人の観点からしても土地や住宅を空き家、ひいては「所有者不明」とするのは惜しいし、周辺住民や地方自治体から見てもそんな状態を放置することができないという感覚が強まると考えられる。日本の現状は、住宅の住む機能のみが過度に強調されて、その住人(所有者のみならず貸借人も含む部分がある)が自由に扱うことが許されていることを反映しているのではないか。それは一方で好きに住むということで空き家としての放置を許し、他方で好きに処分するということで土地が投機を招くことにもつながっていると思われる。

既に存在している大量の空き家や「所有者不明」の土地や住宅にどのように対応するか、ということは言うまでもなく重要な社会問題である。しかし、既に発生した問題に対処するだけではなく、これから先、いかにそのような状態を作り出さないか、ということも極めて重要な課題である。迂遠ではあるが、住宅の資産としての側面を強調すること、ひとつの住宅に特定の所有者だけでなく多くの利害関係者が関わっていくシステムを作ることが、空き家や「所有者不明」という状態を作り出さないことにつながると考えられる。そのためには、ただ中古住宅市場の整備を謳うだけではなく、過剰な宅地開発と新築住宅の供給や硬直的な賃借関係も含めて長期的な視点に立って見直すことが求められていると言えるだろう。

砂原庸介(すなはら ようすけ)

1978年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(学術)。大阪大学大学院法学研究科准教授などを経て、現在、神戸大学大学院法学研究科教授。著書に『地方政府の民主主義』(有斐閣、2011年)、『大阪』(中公新書、2012年、第35回サントリー学芸賞受賞)、『民主主義の条件』(東洋経済新報社、2015年)、『分裂と統合の日本政治』(千倉書房、2017年、第17回大佛次郎論壇賞受賞)ほか。

<所有者不明土地問題を考える> 一覧ページへ