今後、数十年議論の対象になる重要な本

「資本論」全体の問題提起を行うというのが、私に割り当てられた分担だったが、実際には、このプレゼンテーションを準備する中で、自分で問題提起し、それに対する自分なりの考え方にまで触れることになった。 ピケティは「新しい資本論」を書こうとした。この本はすでに全世界的に話題になっているが、おそらく、今後、数十年議論の対象になる重要な本だ。 私は2000年頃からピケティの研究には注目し、特に所得分配の問題に注目しながら論文をいくつも読んできたし、講義でも解説などをしてきた。自分の今までの研究と似ている部分も異なる部分も、違和感を覚える部分もあるため、この研究会ではそういった点を突き詰めていければ、と考えている。 「資本論」のベースになっているのは、ピケティを中心とするいくつかの共同研究だ。エマニュエル・サエズというフランス人のほか、アンソニー・アトキンソンというイギリス人研究者が所得分配分野の大御所であり、これらの研究者がWorld Top Income Database (WTID)という優れたデータベースを提供している。 ピケティの研究の出発点は、このWTIDにおいて、米国でトップ1%所得者の所得割合が最近になり急速に上がったことを示した点に着目したことにある。

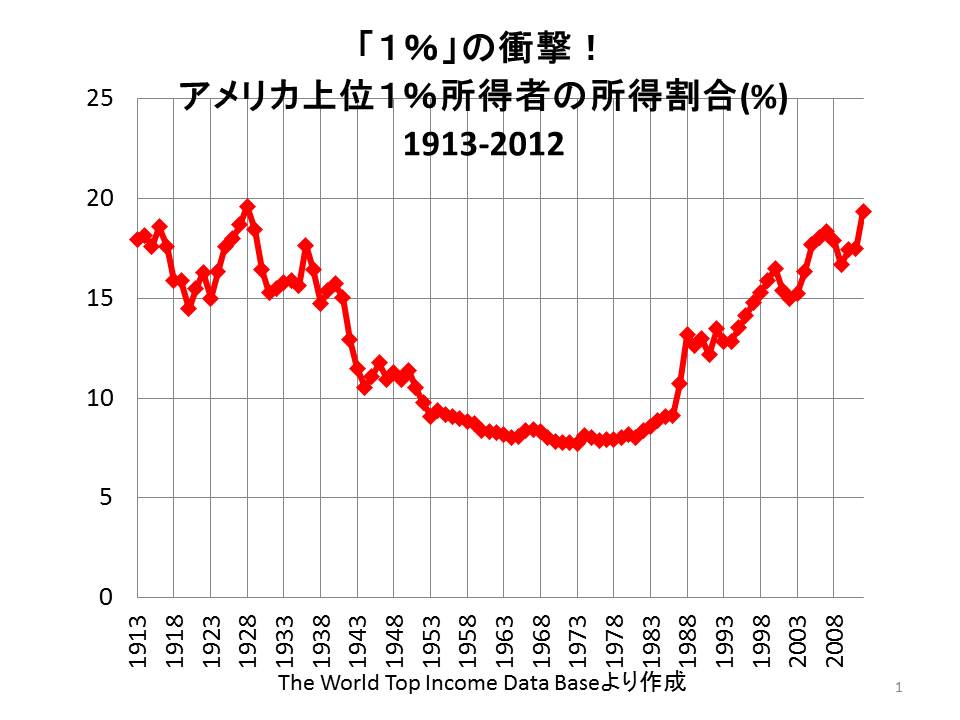

1%の衝撃

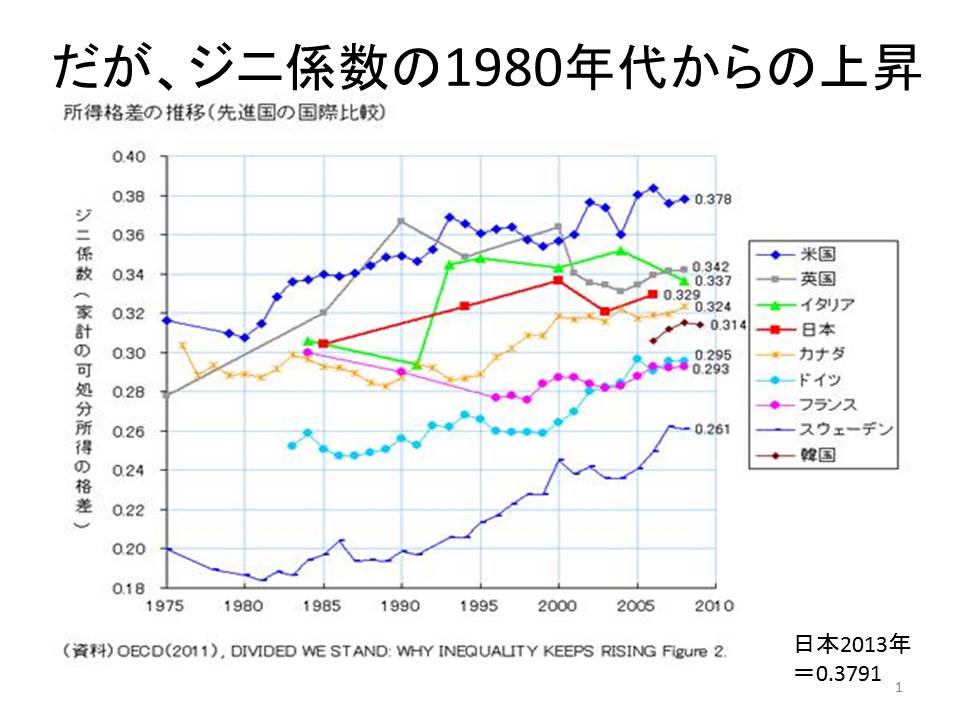

これはトップ1%の所得者が全所得の何%を占めているかというデータで、「いちばん恵まれている人への富の集中度」を示す不平等の新しい尺度だ。従来のジニ係数や相対的貧困率といった経済全体の平均的な不平等を示した指数とは異なる視点のものといえる。トップ1%への富の集中度で見ると、2つの大戦前は非常に不平等な社会で、トップ1%に富の20%弱が集中していた。大恐慌あたりからその数値は落ち始め、しばらく6~8%の集中度の時代が続いた。しかし、1980年代後半以降に再び集中度は高まり、現在は再び20%程度になっている。 言うまでもないことだが、1960年代後半くらいから経済学では新古典派あるいはシカゴ学派が台頭し、1980年代にレーガン政権が新古典派経済学の影響を受けた経済政策を実施した。こうした新古典派の台頭とその政策への影響力が、1980年代後半以降の上位1%への富の集中に影響を与えているのではないか。また、ウォールストリート占拠運動も上位1%への富の集中を批判し 「We are the 99%」を掲げており、ピケティらのデータが非常に重要な役割を果たしている。 従来の不平等論でよく使われたのが、クズネッツの逆U字仮説(クズネッツ・カーブ)だ。これは、経済発展の初期段階では所得格差は低く、その後、産業資本主義が発展するにつれて格差が広がり、さらにある点を超えると今度は、サービス産業化、民主化などにより平等化が進むという仮説である。実証的にもある程度のサポートを得ていて、クズネッツカーブはおおかた正しいというのがコンセンサスだった。このことが、平等化のためにまず必要なのは、国が豊かになることである、という主流の政策思想にもつながってきた。 ただ、最近、クズネッツの逆U字仮説と矛盾するデータが出始めてきた。いわゆるジニ係数が1980年代から先進民主主義国家で軒並み上がり始めている(ジニ係数は上がると不平等度が上がるという指数、次ページグラフ参照)。クズネッツ仮説に反して、世界の不平等化が進んでいるということが示された。  所得格差の推移(先進国の国際比較)

所得格差の推移(先進国の国際比較)

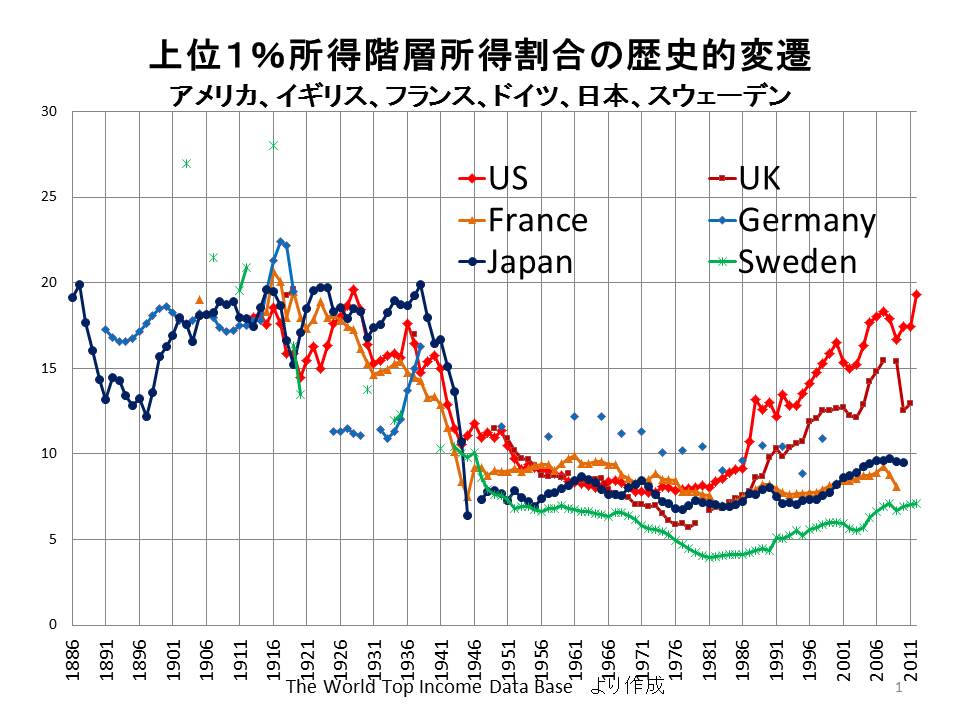

では、1980年代から進んだ不平等化の要因はどこにあるのか。これまでに、技術進化の視点、労働経済学の視点など、以下のように6つほどの視点から仮説が提起されてきた。 そのひとつが「グローバル化」である。先進国の、特に非熟練同労働者層は、途上国の非熟練低賃金労働者と競争することになり、先進国の低所得者層の賃金が抑えられる。その結果、不平等が広がる。これは一時期否定されたが、最近また復活している仮説だ。 そして最近、最もよく使われる説明が、2つ目の「技術進歩」だ。熟練労働が求められる方向に技術進歩が進み、非熟練労働に対する需要が低下し、非熟練労働者の賃金が上がらず、不平等化が進むという考え方である。 第3が、IT化である。これは、技術進歩と似た視点の考え方だ。熟練労働者へのシフトが進んでも、従来はホワイトカラーは大丈夫だと考えられてきたが、IT革命によりホワイトカラーの仕事も代替されるようになってきた。これにより中間層が消滅しつつある。 第4が、労働組合の弱体化。政治の保守化による労働組合の弱体化と政治的影響力の減少が不平等を招いているという考え方だ。5点目が、実質最低賃金の低下。ピケティは、フランスの実質最低賃金が1980年代に比べてだいぶ下がっていることを指摘。他国でも最低賃金は上がっていない。 そして6点目の視点が、高齢化の進展だ。これは日本特有かもしれないが、橘木・大竹論争で阪大の大竹文雄さんが唱えた、「日本の不平等化の大半は高齢化で説明できる」という考え方がある。日本の経済学者の間ではコンセンサスに近い。英米以外の国の所得の不平等化の問題も、実はこの高齢化で説明できる部分があるかもしれない。 ではピケティは、何を発見したのだろうか。米国だけでなくほかの多くの国でも、戦前はトップ1%が所得の20%を占める不平等国家だったこと、大恐慌、2度の世界大戦を通じた平等化の進展(大恐慌に対する手厚い社会保障政策、戦争で戦う若い兵士に対する分配などが要因)が共通して見られることを指摘した。  (注)米、英、仏、独、日、スウェーデンのデータのみ掲載

(注)米、英、仏、独、日、スウェーデンのデータのみ掲載

戦後も比較的平等な時代が続くが、1980年代後半くらいから米英では不平等化が再び一気に進み、戦前と同レベルまで戻った。これに対して、日、独、仏、スウェーデンの不平等化もある程度上がっているが、そこそこの段階でとどまっている。 大量のデータを集め、トップ1%、0.1%などに富の集中化が進んでいることを示したことがピケティの「資本論」が与えた何よりの衝撃だ。データ量で勝負し、反論があるならデータを見ろというのがピケティのスタンスになっている。 米国では金持ちが選挙に大きな影響力を持っているため、金持ちへの富の集中は民主主義の根底にかかわるものとなっている。トップ層への富の集中は、経済的だけでなく政治的にも重要な意味を持つ。 こうしたトップ富裕層への富の集中は、伝統的な説明では説明しきれない。たとえば技術進歩やIT化にしても、1%の富裕層に熟練スキルが集中しているとは考えがたい。グローバル化や保守化で一部は説明できても、全体は説明しきれない。

不平等の原因、ピケティの指摘は?

ピケティが提示した説明は、最近の不平等の拡大(=トップ層への富の集中)は、資本主義そのものに内在する論理だという点。マルクス的に、資本主義というのは自由放任にすると富が一部の人に集中する傾向を持っていることを指摘した。 ピケティが示した不等式は、利益率(r)> 成長率 (g)というもの。資本からの利益率がrで、経済成長率がg。利益率と成長率は資本主義では共に成長していく傾向がある。しかし資本、つまり富を持っている人の所得は、たとえば富をすべて投資すれば利益率rで伸びていく。これに対して賃金所得中心の一般の人の所得はGDPと並行して成長するためgで伸びていく。これにより不平等はどんどん拡大していくというのが、この不等式から出てくるピケティの考え。つまり資本の論理そのものが不平等を拡大させる。 そして、クズネッツカーブについては、大恐慌から戦時期につながる一時的な特殊現象を一般化したにすぎないと批判した。 このまま進むと不平等がさらに拡大し、民主主義も危うくなってくるため、それを防ぐためには資本の論理に対抗する政策が必要だというのがピケティの主張。そのために提唱したのが国際累進資産税である。 ピケティにとって、最も重要な変数は資本。ただ、ピケティは国際比較、更に時系列比較のためには、資本量それ自体ではなく、資本と所得の比率(β)を用いた。資本が何年分の所得に対応するかを示したもの。これを資本の尺度として使うことで、異時点間、異国間の為替レートなどの変動の影響をコントロールして比較できる。 資本所得比率(β)で見ると、ヨーロッパの19世紀はバルザックの小説に出てくるように非常に不平等で、その後、戦争、革命、民主化、大恐慌などで富のレベルが落ちる。しかし、1980年代くらいから富の集中が再び起きている。ただこの表で疑問なのは、米国があまり大きく変化していないこと。これとピケティの理論との整合性はわからない。