X-2025-070

|

税・社会保障研究 レビュー・論考・コラム 令和7年4月より、「税」や「社会保障」をテーマとしたコラム(Review)を、以下の執筆者が交代で執筆してまいります。掲載されたコラムは「まとめページ」からご覧いただけます。 |

| ◆過去最大となった2025年度の引き上げ額 ◆賃上げができない中小企業は存続する資格がないか ◆引き上げペースの調整と特定最低賃金の積極活用を ◆「年収の壁」の撤廃を |

◆過去最大となった2025年度の引き上げ額

2025年8月4日の地域別最低賃金引き上げ額(全国加重平均)の目安額は63円と、現行方針となった2002年度以来過去最大で決着した。背景にあるのは、食料品をはじめとした生活必需品の物価が高騰し、働く低所得層の生活が苦しくなっていることがある。このほか、欧州主要国の2000円前後に対し、わが国は1000円をやや上回る程度と、先進国としては最低グループに属するという問題もある。韓国とほぼ同水準で並んでおり、製造・建設・販売等の現場の多くがもはや外国人労働者なしには成り立たない現状を直視すれば、国際的な人材獲得競争を勝ち抜くためにも、最低賃金を積極的に引き上げていく必要が高まっている。

厳しい財政事情のもと、最低賃金の引き上げは財政健全化の面でもメリットがある。1990年代に入って以降、経済低迷が長期化するもとで、企業の人件費削減姿勢が常態化し、平均賃金が低迷するなかで低所得層がジリジリ増えてきている。貧困が広がれば社会保障費が増えることは避けられないが、最低賃金の引き上げで貧困層の拡大を抑制できれば、その分だけ財政支出は抑えられる。労働市場の基調が人余りから人手不足に移行するなか、最低賃金の引き上げで「留保賃金」(「この金額以上もらえないと働かない」最低ラインの賃金 )が高い人の就業意欲を刺激できれば、就業者数が増えて雇用者報酬が増加し、税収や社会保険収入を増やして財政健全化に貢献する。実際、最低賃金の大幅引き上げの成功事例とされる英国も、貧困層に対する生活給付(在職給付)を減らして財政健全化効果を狙った面があった[1]。

そうしたことからすれば、前・岸田内閣が「2030年代半ば」として設定した全国加重平均1500円という目標の達成時期を、石破内閣が「2020年代中」に前倒ししたことの必要性は確かにある。ただ、それには2025年度からの5年間の平均引き上げ率を7.3%とする必要がある計算である。今年度がこの7.3%をやや下回ったため、目標達成に向けて来年度以降は7%台後半のより高い伸びが必要になる。政府が積極的な最低賃金の引き上げに取り組み始めた2016年以降、2024年度までの過去8年の年平均引き上げ率が3.2%であったことからすれば、その倍以上のペースである。消費者物価(総合)で調整した実質ベースでみると2016~24年度が1.8%となるため、今後の物価上昇率が2%と想定すれば実質ベースで5%程度の大幅引き上げが求められる。

◆賃上げができない中小企業は存続する資格がないか

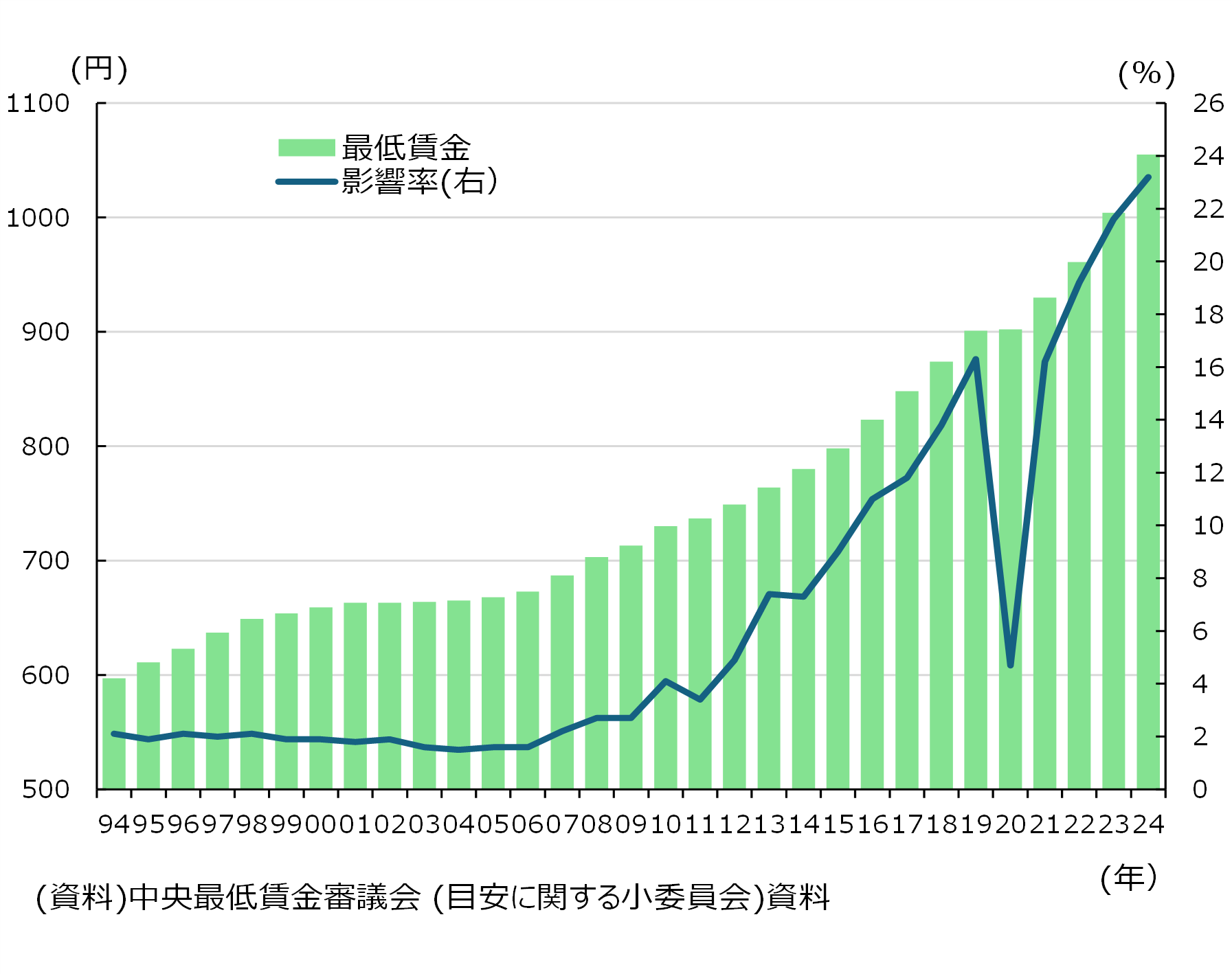

このように、最低賃金の大幅な引き上げは労働者および政府にとっては推進するインセンティブがあるが、企業には歓迎されるものではない。とりわけ中小企業団体をはじめとして経営サイドの強い反発がみられる。いうまでもなく人件費負担が経営を大きく圧迫することになるからである。最低賃金の企業負担の重さが窺われる指標として「影響率」がある。これは、最低賃金の改定により、賃金水準が最低賃金以下となる労働者の割合のことを指す。わが国では従業員規模30人未満(製造業は100人未満)のベースでの数字が公開されており、2015年度に9%であったものが、2024年度には23.2%に達している。平たくいえば、中小企業従業員の5人ないし4人にひとりが、最低賃金ギリギリで働いている状況にある(図表)。こうした状況で、これまで以上のハイペースで最低賃金が引き上げられていけば、中小企業の経営に大きな打撃が及ぶのは想像に難くない。

(図表)最低賃金と影響率の推移

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001515635.pdf

そうした厳しい中小企業の状況に対し、「最低賃金の引き上げに耐えられない企業は退出するのは避けられず、むしろ生産性の低い企業が退出するのは望ましい。しかも、人手不足の状況にあり、労働者も生産性の高い企業に雇われるので、問題はない」という旨の主張がある。確かに、マクロ的な観点からすれば正当化されそうなロジックであり、中長期的に見ればその通りかもしれない。しかし、こうした見方には2つの点で死角があるように思われる。

第1は、倒産・廃業した企業から吐き出される労働者が、生産性の高い企業にスムーズに雇われる保証はないことである。地場の中小企業で働く人々はその地に生活が根付いた人たちである。特定地域の特定産業が根こそぎ縮小した場合、そこで職を失った人たちが別の地域や別の産業で職を得るのは、そう簡単なことではない。とりわけ平均年齢が上昇するなか、中高年が職種や働く場所を変えるのは決して容易でない。

第2は、生産性が低い中小企業が存続の価値がないとは必ずしも言えないことである。ここで重要なのは、生産性という概念について、実質ベースと名目ベースを区別して考えることである。大まかに言えば、実質ベースは効率性や品質の高さを意味し、名目ベースは収益性を意味する。実質生産性も名目生産性も低い企業、すなわち、どの企業でも作れ、特徴のない商品やサービスしか提供できず、従業員の給料をカットして生き残ってきた企業であれば、確かに存続は難しい。しかし、名目生産性は低くとも実質生産性が高い企業が現実には多く存在する。

1990年代から30年以上続いたデフレ局面ではコスト削減が当たり前となり、高い品質の商品・サービスが、その価値に見合った値付けが出来ない状況が長期化してきた。それでも、超低金利政策が維持され、海外から安い材料・部品を輸入できたことでコスト削減余地があったため、企業は存続できた。しかし、いまや海外から安い部材を輸入することは難しくなり、金利も上昇局面に転じた。コスト削減には限界があり、売上を上げないと企業は存続できなくなる局面が訪れている。品質や価値に見合った値付け、価格転嫁ができる状況が求められるのだ。

しかし、現状は依然として、デフレ時代の名残で価格転嫁が十分できていない。そうした状況下、正当に価格転嫁できれば十分な収益性が上がり、潜在的には高い賃金が支払える中小企業は多い。最低賃金の急激で無理な引き上げは、こうした本来生き残るべき中小企業を市場から退出させてしまう。そうなれば、日本企業の競争力の源泉である高品質を支える部品・部材やサービスの供給元が失われ、結局は日本産業の競争力低下につながる恐れがあるのだ。

◆引き上げペースの調整と特定最低賃金の積極活用を

では、こうした「最低賃金大幅引き上げのディレンマ」をどう打開すべきか。大局的に見れば、いまはデフレ局面からインフレ局面への移行期にあることに注目する必要がある。最低賃金の目標としては、インフレ局面への完全移行を前提とした高いものを設定してもよいし、むしろそうすべきであろう。しかし、そのプロセスを進めるにあたっては、今は移行期であるとの認識が重要である。その意味で、当初の引き上げペースは抑え気味で、経済全体のインフレ局面への移行が進み、価格転嫁の状況が正常化すれば最低賃金の引き上げペースを高めるやり方が望ましい。

その意味では、毎年の最低賃金の引き上げペースを決めるに際し、これまで以上に様々な角度から経済データを集め、十分な分析を行うことが求められる。とりわけ、物価動向については消費者物価のみならず、企業物価やサービス企業物価などの様々な指標を幅広くウォッチし、価格転嫁状況に対する分析が重要になる。その際、英国の低賃金委員会のような公労使三者から構成される中立委員会を設置することも検討すべきである[2]。英国の場合、経済学者が独自に分析を行うほか、時間をかけて現場のヒアリングを丁寧に行っており、ファクトに基づいた議論により全員一致で毎年の賃上げ率を決めている。経営サイドが賃上げに納得することは有効な生産性向上策に主体的に取り組むための重要な要件であり、英国の仕組みは参考になる。

加えて、特定最低賃金(産業別最低賃金)の積極活用も検討すべきである[3]。特定最低賃金は、特定地域の特定産業において労使で合意が出来れば独自に高く設定できる仕組みである。人手不足が深刻化し、地方においては地域別最低賃金の引き上げ競争もみられるなか、県外への人材流出を止めるため、地域の同業者が協力し合って最低賃金を思い切って引き上げれば、人材確保策としてアピールできる。しかも、生産性向上支援策についても、地域全体のブランドづくりや人材育成の仕組みづくりなど、具体的で実効性の高い施策が導入されやすくなる。2020年代中1500円という目標のベースも、特定最低賃金も組み入れたもの(対象労働者数で按分)に転換すべきであろう。

◆「年収の壁」の撤廃を

最後に、社会保障制度の見直しの必要性を指摘しておきたい。労働供給制約が強まる状況下では、最低賃金の引き上げは留保賃金の高い労働者の就労意欲を刺激し、労働供給を増やす効果が期待できる。しかし、現状はいわゆる「年収の壁」により最低賃金の引き上げが労働供給を抑制する状況がある。具体的には、「106万円の壁」である。これは、従業員51人以上の企業で週20時間以上、かつ月額基本給8万8000円(年収換算約106万円)以上で働くパート労働者は、労使折半で社会保険料を支払う義務が生じるもので、これを避けようとして就業を抑制する誘因が働いてしまう。

この年収要件は廃止する方針が決まったが、時期はまだ決まっていない。その早期の実施が求められるが、そもそも「男は仕事・女は家事」という昭和型家族モデルの意識が根強く残っていることが、女性の本格就労を抑えている。夫の収入に頼ればよいという意識が強ければ、労働供給曲線においてバックワードベンディング(賃金の上昇により余暇の相対価値が高まり労働供給を減らし始める現象)がはじまる所得水準が低くなり、最低賃金の引き上げが労働供給を抑える方向に働く。その意味で、昭和型家族モデル促進制度の象徴ともいえる「第3号被保険者制度」の廃止方針を打ち出すべきである。

そのほか、60歳代後半以降の人が一定以上の勤労収入を得ると年金が減額される「高齢者在職老齢年金」の存在は、就業抑制に働く。これも「年収の壁」のひとつといえ、70歳現役社会を目指して本格就労が期待されるなか、廃止の方針を打ち出すべきで、それに伴う年金財政の悪化分は年金課税強化で対応するのがよいだろう。

[1] 安部愛子(2020)「社会保障制度の所得保障と労働条件規制の関係の検討─イギリスとドイツの近年の法政策の変遷を参考に」『日本労働研究雑誌』

[2] 山田久(2024)「最低賃金の決定メカニズムの課題と今後の在り方」『日本労働研究雑誌』No.771

[3] 山田久(2025)「最低賃金の政府目標達成に向けて~特定最低賃金の積極活用を~」日本総研ビューポイント No.2025-008