生活保護は段階的に削減

厚生労働省は昨年12月、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる生活扶助の基準額を段階的に引き下げ、3年間かけて国費を約160億円削減する方針を示した。削減額は年齢や世帯構成等によって異なるが、都市部を中心として最大5%の減額となる。

生活扶助基準額の改定は、水準均衡方式という考え方に基づいて行われる。一般国民の消費実態が変化すれば、それに見合う形で基準も見直すという考え方だ。アベノミクスで景気は上向いているものの、消費水準は低下傾向にあるので、この水準均衡方式を採用すれば基準額は引き下げなければならない。

しかし、生活保護は最低限度の生活を保障するナショナル・ミニマムの仕組みである。だから、社会全体の消費水準が低下しているからという理由で基準額を引き下げると、最低限度の生活保障という生活保障の目的に抵触する危険性がある。社会保障審議会・生活保護基準部会は、支給額見直しの根拠となる客観的な材料を検討してきた。同部会でも削減の是非は議論されたが、基準額に関する最終的判断は同部会のミッションではなく、つっこんだ議論はなかった。

しかし、生活保護については、ほとんど手つかずのまま残っている重要な問題がほかにもある。その代表が、「貧困の高齢化」への対応だ。この問題は、今回の改定でも議論の俎上に載らないままで終わったが、生活保護だけでなく公的年金の在り方にも関係する重要な政策課題である。

本格化する「貧困の高齢化」

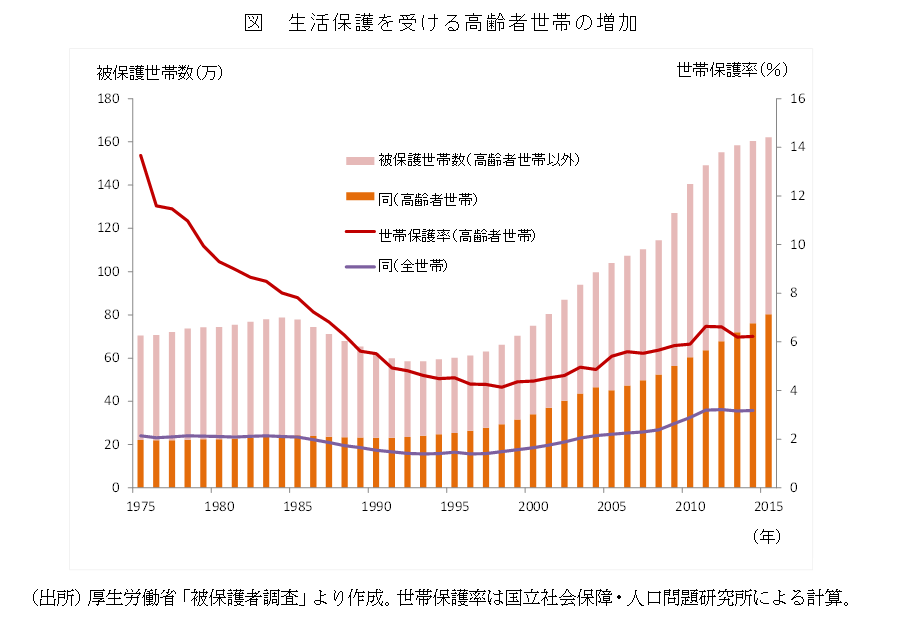

生活保護を受けている世帯は現在約160万世帯だが、そのうち半分弱が高齢者世帯(男女とも65歳以上の者のみで構成されている世帯か、それに18歳未満の者が加わった世帯)である。図からも分かるように、この高齢の被保護世帯数は1990年代半ばから明確な増加傾向を示している。高齢者世帯全体に占める被保護者世帯の比率(世帯保護率)を見ると、90年代後半まで順調に低下していたものの、それ以降は緩やかに上昇しつつある。

高齢層の被保護率が90年代後半まで順調に低下してきたのは、公的年金の受給者が増加し、高齢時における所得保障の仕組みが整備されてきたことを反映している。それ自体は、たいへん望ましいことである。公的年金は高齢時の所得保障機能を強めてきた。ところが、その後の被保護率の上昇傾向は、もちろん長期不況という要因は働いていると考えられるものの、公的年金による所得保障では十分できない貧困化が高齢層の中で進んでいることを示唆している。

今後についてはどうか。国際医療福祉大学の稲垣誠一教授の試算によると、現行の公的年金制度を所与とし、国民の家族構成や就業パターンが今からあまり変化しないと想定した場合、所得が生活保護の基準額を下回る人の比率は、女性では現在の12%程度から2060年ごろには約25%へ、男性でも6%程度から13%程度にまで上昇する。稲垣教授の計算通りになれば、高齢世帯の保護率も現在の水準の倍ほどに高まることになる。短時間就労の非正規雇用の広がりにより、年金保険料の拠出実績が乏しい人たちが増えつつある。こうした人たちが年金受給年齢を迎え始めると、「貧困の高齢化」は本格化していく。現行制度は対応できるのだろうか。

老後の所得保障は公的年金の任務

現行の生活保護は、本格的な貧困の高齢化を想定した建て付けにはなっていない。財源は全額公費であり、財務省・厚労省間で毎年度行われる予算折衝に委ねられ、不安定と言わざるを得ない。生活保護はそもそも、最低限度の生活を維持できなくなった人たちを救済する緊急避難的な措置のはずである。長期にわたる生活支援の手段と位置づけると、制度本来のねらいからずれてくる。

実際、「生活保護法」も、生活に困窮するすべての国民に対して、国が「その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」を目的としている(同法第1条)。「自立の助長」という目的の設定は、助長(支援)すれば自立が期待できる現役世代を暗黙のうちに対象として想定している。自立がそもそも難しい高齢層の所得保障のために、生活保護という制度を用いるのは少し無理がありはしないか。

改革の方向としては2つある。一つは、生活保護の仕組みを現役層向けと高齢層向けに分け、高齢層向けは長期にわたる所得保障の仕組みとして改変することだ。そのためには、当然ながら増税が必要となる。医療・介護の見直しとの連動も不可欠だろう。

もう一つは、現行制度の枠組みは維持しつつ、公的年金を高齢層の所得保障の仕組みとして一層強化することだ。2004年の制度改革で導入されたマクロ経済スライドは、年金財政の持続可能性にとっては大きな威力を発揮する。しかし、同スライドが稼働すると、とりわけ二階の報酬比例部分がないあるいは薄い高齢者の既裁定年金の水準が大きく低下し、公的年金は老後の所得保障の役割を果たせなくなる。そうなると、生活保護はますます老後の生活保障の仕組みとして機能せざるを得なくなる。

生活保護は「最後の拠り所」

筆者は、老後の所得保障は基本的に公的年金の役割であり、生活保護は高齢層にとっても現役層と同様、あくまでも緊急避難的なセーフティー・ネットの仕組みと位置付けるべきだと考えている。老後の所得保障は、社会を構成する全メンバーが助け合うという社会保険の仕組みで強化するほうが国民の理解を得やすいのではないか。公的年金、とりわけ基礎年金の所得保障機能を強化することを、次回の年金制度改革の最重要課題にすべきだ。

具体的には、政治的にタブー視されてきた公的年金の支給開始年齢の引き上げや、流通・小売を中心に産業界からの反発が強い厚生年金の対象範囲の拡大、といった方法で給付財源を拡充し、年金水準の「底上げ」を目指す必要がある。そうしないと、生活保護は貧困高齢層を長期的に支援することにその財源を使い果たしてしまう。母子家庭をはじめとする、税負担で支援するしかない現役層の支援まで手が回らない状況に陥るだろう。保険料の負担面でも、就業状況が不安定で所得が低い場合でも無理なく拠出でき、公的年金というセーフティー・ネットの枠内にとどまれる工夫が必要である。

生活保護は、最低限度の生活保障のために政府が抜く伝家の宝刀、「最後の拠り所」である。いざというときにその威力を発揮してもらうためには、余計な負担をかけないほうがよい。