株式会社NTTデータ 総務部

サステナビリティ担当

シニア・スペシャリスト 金田 晃一

| はじめに 社会インパクトに関するイノベーション (1) 製品・サービス・イノベーション (2) 事業プロセス・イノベーション (3) 社会貢献イノベーション ステークホルダー経験(SX)に関するイノベーション (4) ステークホルダー・エンゲージメント・イノベーション (5) チャネル・イノベーション (6) フォローアップ・イノベーション (7) ブランド・イノベーション 企業の基本構造に関わるイノベーション (8) 組織構造イノベーション (9) 利益モデル・イノベーション (10) ネットワーク・イノベーション おわりに |

はじめに

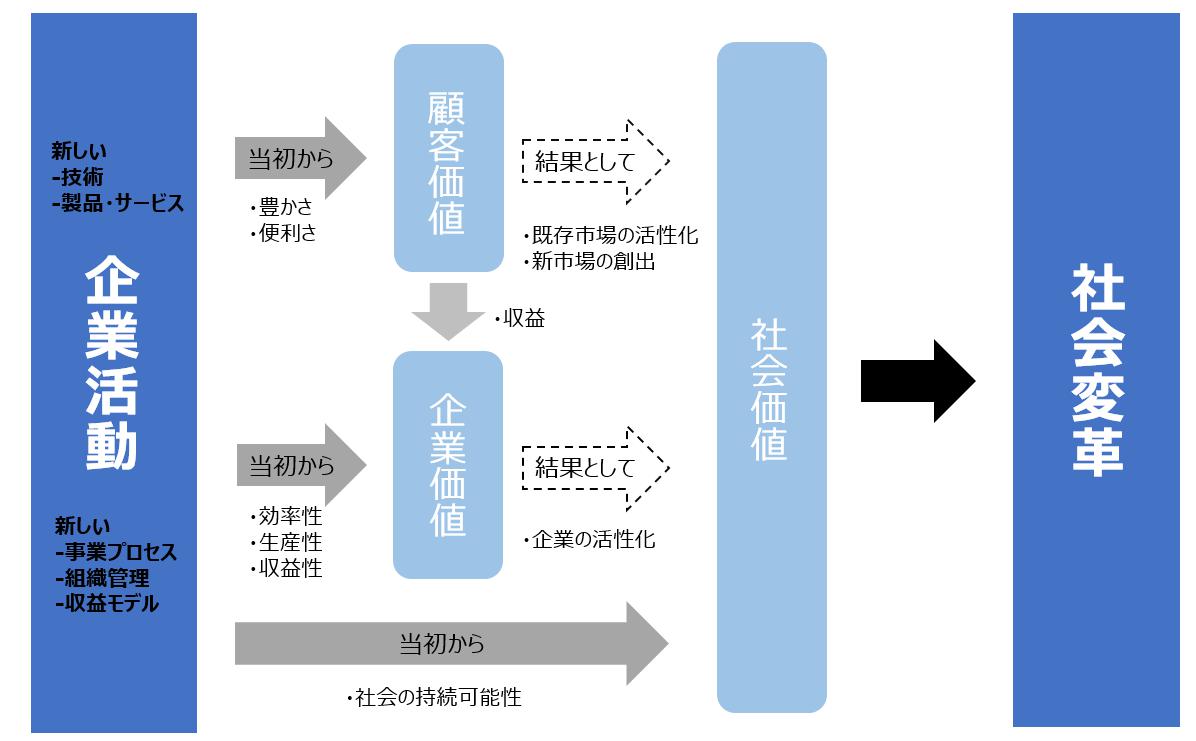

気候変動やパンデミックなどグローバルな社会課題に直面している現在、イノベーション論で語られてきた企業の役割は転換期を迎えている。これまでのイノベーション論は、その多くが、以下のように顧客価値や自らの企業価値の創出に焦点を合わせて展開されてきた。

- 新しい技術や製品・サービスが、生活の便利さや豊かさという顧客価値を高め、その“結果として”、社会を変革する

- 新しい研究方法、開発方法、購買方法、生産方法、流通方法、マーケティング方法、販売方法、組織管理方法、収益モデルなどが、大幅な効率性、生産性、収益性などの向上を通じて企業価値を高め、その“結果として”、社会を変革する

しかし、近年、企業は顧客価値や企業価値の創出と同様に、その先にある社会価値の創出、すなわち、社会課題の解決による社会や地球の持続可能性に対する貢献についても、“当初から” の目的として、強く意識した上で行動するように要請されている(図表1)。その要請こそがSDGs であり、2015 年に「2030 年目標」という形をとって可視化された。

図表1:イノベーションが目指す価値 出所:筆者作成

出所:筆者作成

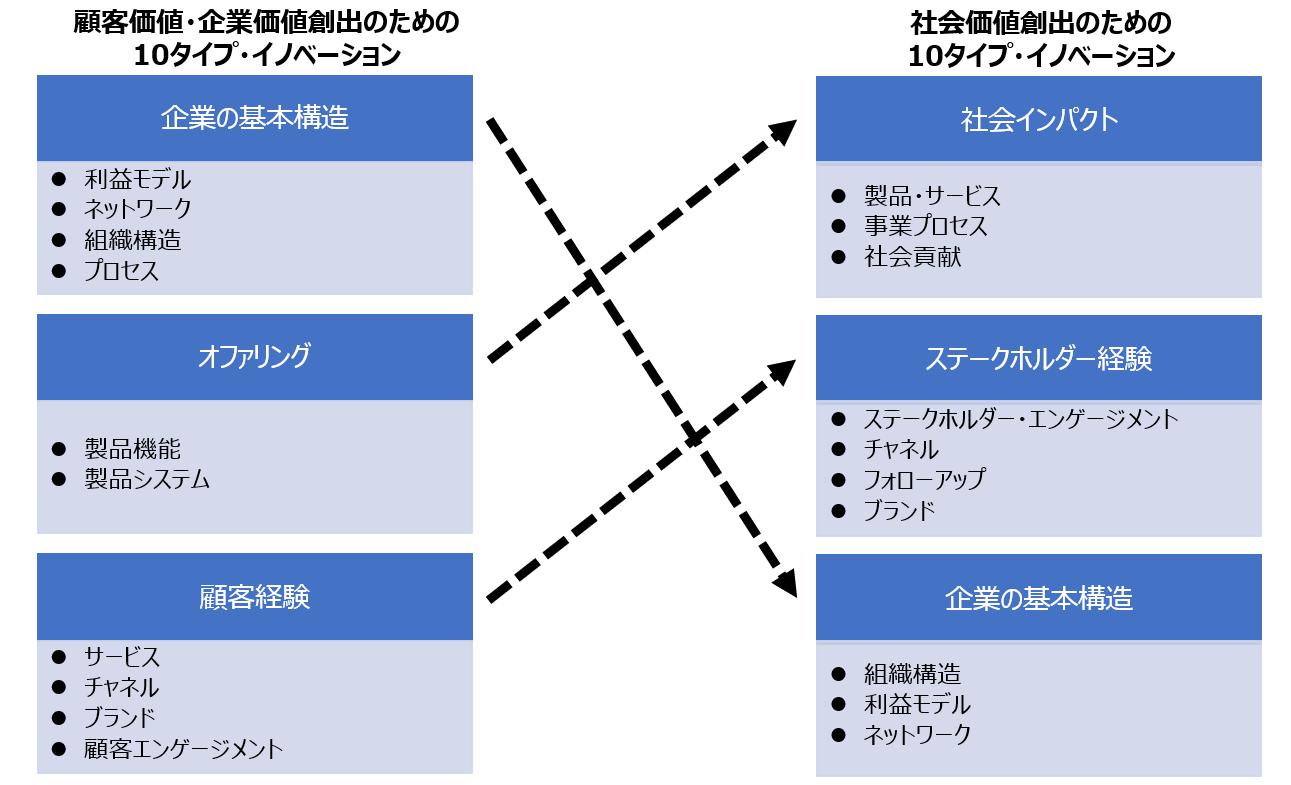

そこで本稿では、社会価値の創出が強く求められるSDGs 時代のイノベーションについて考察する。考察にあたっては、ラリー・キーリーが整理した10 タイプのイノベーション・フレームワークを援用する。具体的には、イノベーションの目的をラリー・キーリーが想定している「顧客価値や企業価値の創出」から、本稿のテーマである「社会価値の創出」に置き換えた場合、1)この10 タイプのイノベーション・フレームワーク、そして、2)個々のタイプの解釈はどのように変化するかについて筆者の考え方を整理し(図表2)、NTT データの事例を中心に具体的なイノベーションを紹介する。

図表2:イノベーション・タイプの比較

出所:筆者作成

ラリー・キーリーは著書『ビジネスモデル・イノベーション:ブレークスルーを起こすフレームワーク10』(以降、『フレームワーク10』)において、以下の3 カテゴリーで構成される10 タイプのイノベーションを提示している。

- 企業の基本構造:「利益モデル」「ネットワーク」「組織構造」「プロセス」

- オファリング:「製品性能」「製品システム」

- 顧客経験:「サービス」「チャネル」「ブランド」「顧客エンゲージメント」

本稿では、このうち「製品システム」[1] を除く9 つのタイプに、社会価値の創造には不可欠な社会貢献活動に関係する「社会貢献」イノベーションを加えた、新しい10 タイプのイノベーションについて、一部、名称を変更して以下の3 カテゴリーに再構成した上で、個々に新しい解釈を展開する。

- 社会インパクト [2]:「製品・サービス」「事業プロセス」「社会貢献」

- ステークホルダー経験:「ステークホルダー・エンゲージメント」「チャネル」「フォローアップ」「ブランド」

- 企業の基本構造:「組織構造」「利益モデル」「ネットワーク」

社会インパクトに関するイノベーション

( 1 )製品・サービス・イノベーション

『フレームワーク10』での名称は「製品性能イノベーション」。「独自の特性や機能をどのように開発するか」に関するイノベーションを意味し、製品・サービスの質や使いやすさ・簡素化、社会・環境への配慮、カスタマイズのしやすさなどが含まれる(『フレームワーク10』より)。

SDGs 時代に求められる中心的な製品性能は、「社会課題を解決する性能」となる。現在、新型コロナウイルスという社会課題に対して、製薬企業を中心に様々な取組が行われているが、高い有効性を備えたワクチンや治療薬は代表的なイノベーションとなる。但し、予防や治療だけがイノベーションではない。NTT データの場合は、結核のAI 画像診断技術を新型コロナに応用できるようにインドのRuby Hall Clinic で実証実験を展開している[3]。

このタイプのイノベーションを論じる際に、注意すべきポイントがある。それは、「社会・環境課題解決型製品・サービス」と「社会・環境配慮型製品・サービス」との違いである。社会価値の創出という文脈で、本イノベーションに該当するものは、それを活用することで、社会・環境課題が解決に向かう「社会・環境課題解決型製品・サービス」となる。

他方、「社会・環境配慮型製品・サービス」の本質は、本稿でいえば、むしろ(2)で述べる事業プロセス・イノベーションにある。社会・環境負荷を従来比でかなり低減できる製品の生産プロセスやサービスの準備プロセスに革新性を見出せるためである。

( 2 )事業プロセス・イノベーション

『フレームワーク10』での名称は「プロセス・イノベーション」。「独自の優れた方法をどのように使って業務を遂行するか」に関するイノベーションを意味し、リーン生産方式、プロセスの標準化、予測分析などが含まれる(『フレームワーク10』より)。

このタイプのイノベーションは、研究、開発、調達、生産、流通、マーケティング、販売など広範囲な事業プロセスを対象としている。『フレームワーク10』では、主に、事業遂行における効率性やコスト削減にイノベーションを見出しているが、社会価値に注目するSDGs 時代の事業プロセス・イノベーションは、事業プロセスで発生する社会負荷や環境負荷の低減に着目する。

事業プロセス・イノベーションによってSDGs 達成への貢献を考える場合、まずは、SDGs の公式解説書「SDG コンパス」で推奨しているバリューチェーンマッピングを行い、自社の事業プロセスに起因する外部不経済を確認し、最小化・内部化することが重要である。例えば、環境側面では、社内設備を省エネ仕様や再生可能エネルギー対応仕様に切り替える、生物多様性の保全活動をする、リサイクルシステムを構築する、人権側面では、社員やサプライチェーン上の労働者の権利や地域住民の生活権を尊重する、顧客間の差別やプライバシーの侵害につながらないようにAI 倫理や情報セキュリティを徹底する、子どもに対するマーケティングに配慮するなど、それぞれの側面での社会・環境負荷低減に向けたイノベーティブな取組が期待される。

( 3 )社会貢献イノベーション

これは『フレームワーク10』に含まれていないタイプのイノベーションである。社会インパクトを創出するイノベーションについて言及する際には、上記(1)(2)に加えて、新規に設ける必要がある1 タイプである。

一般的に社会貢献活動といえば、金銭寄付や製品寄贈、社員ボランティア/プロボノ活動、企業財団活動に代表される企業資産の無償提供活動を指すが、特に日本では、「見返りを求めないことを善とする」傾向があった。しかし、SDGs 時代には、見返りの有無というよりも、その活動が、社会課題の解決を通じて、社会の持続可能性の維持・向上にどれだけ貢献するかを重視する。貢献度の大きさに納得感が得られれば、将来のビジネス開発、投資家のポジティブな評価、現在の社員のモチベーションアップ、将来の社員を対象にした有利なリクルーティングなど、企業自身の持続可能性に貢献する正当な見返りを意図しても文句は出なくなってきている。むしろ、このような見返りがあったほうが活動の継続性が保たれるという側面もある。

グローバルなサステナビリティ先進企業に共通する、2 つの社会貢献イノベーションが観察できる。社会にgive をしながら実際にはしっかりと社会からtake するところに戦略性がある。1 つめは、社員による多様性の高い社会への参画である。その一形態が、海外のNGO や地方政府の現場で実施される社員プロボノInternational Corporate Volunteering(ICV)である[4]。この社員スキルの無償提供活動は、グローバルな製薬企業やコンサル企業など、また、日本では一部の電機メーカーなどが採用している。海外にある課題の現場を訪れる本アプローチは、コロナ禍の影響で、現時点では修正を余儀なくされるが、SDGs のゴール17 にあるセクター間の連携は、社会課題解決に必須であるだけでなく、社員の異なるセクターとのコミュニケーション能力向上やチームビルディング、そして、将来の事業機会の発掘など、企業価値の創出に貢献する。

2 つめは、社会価値の創出を目的としたソーシャル・イノベーション・ファンドの活用である。一定規模の基金を設定し、社会課題解決のアイデアを持つスタートアップ企業やNGO/NPO を公募し、優秀な案件に対して助成するプログラムである。民間企業であるスタートアップ企業に対する助成が社会貢献活動なのかという声もあるが、このアプローチには、スタートアップ企業に失敗を含む様々な経験を無償で提供するという教育的側面がある。また、提案されたアイデアや技術に可能性を見出せれば、次の段階で投資案件に発展させてもよい。

2020 年6 月、NTT データとマイクロソフトは新たなデジタルソリューションに向けた協業を開始すると発表したが、4 つの協業の柱のうちの1 つが、社会貢献活動での協業である。特に、ヘルス分野での戦略的協業を進める[5]。

ステークホルダー経験(SX)に関するイノベーション

( 4 )ステークホルダー・エンゲージメント・イノベーション

『フレームワーク10』での名称は「顧客エンゲージメント・イノベーション」。「心をつかむインタラクションをどのようにして促進するか」に関するイノベーションを意味し、コミュニティや帰属意識の形成などが含まれる(『フレームワーク10』より)。

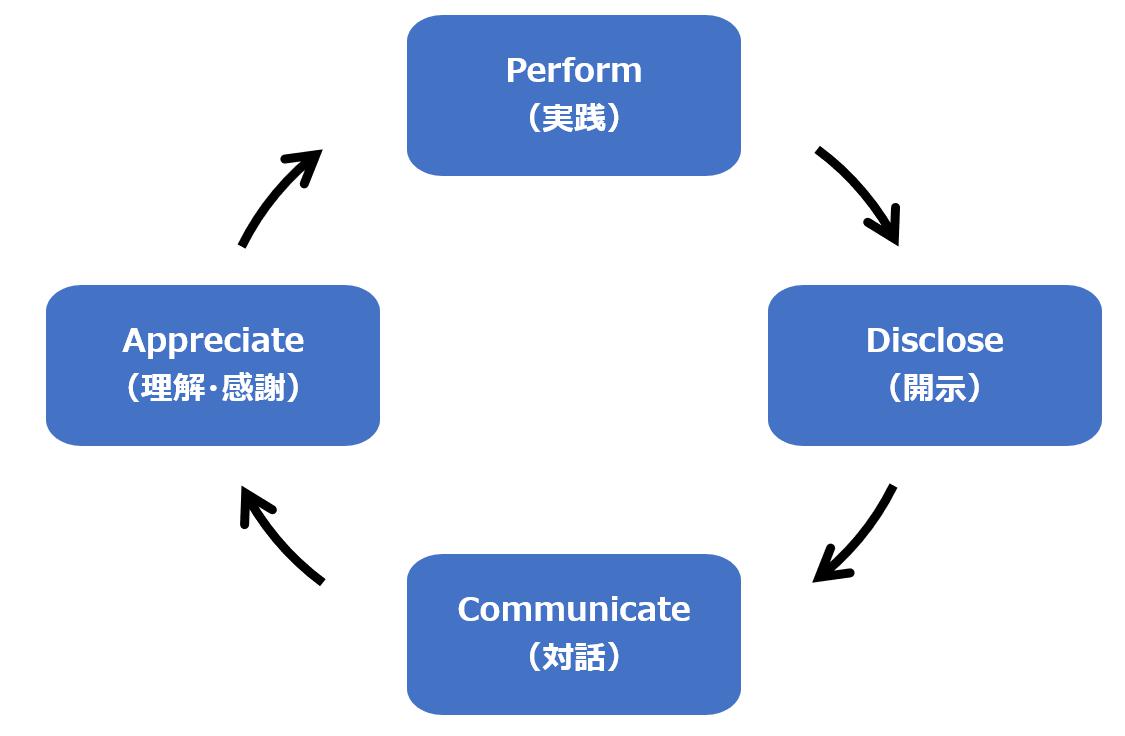

「顧客」をより広い「ステークホルダー」に置き換えてエンゲージメント手法を考えると、SDGs 達成に向けた様々なイノベーションがイメージできる。株主・投資家・アナリストに対するESG に特化した説明会や懇談会、また、人権デューデリジェンスの一環で実施するNGO/NPO との定期対話などの手法が挙げられるが、いずれの場合も、経営トップ自身の関与のあり方に革新性が現れてくる。経営トップとの直接的なコミュニケーションは、ステークホルダーから見ると、企業の信頼性を推し測る貴重な機会となる。経験上、ステークホルダーとの信頼関係を構築するための基本動作として、Plan(計画)– Do(実行)– Check(評価)– Act(改善)とは異なる、“もう1 つのPDCA サイクル” があると感じている。Perform(実践)– Disclose(開示)– Communicate(対話)– Appreciate(理解・感謝)である[6](図表3)。

図表3:信頼構築のPDCA サイクル

出所:筆者作成

サステナビリティへの取り組みに熱心な企業は、統合報告書やサステナビリティ報告書への掲載を念頭に、多様なステークホルダーを一堂に集めたエンゲージメント会議を開催することがある。約10 年前、ある自動車メーカーからの依頼で、ステークホルダー・エンゲージメント会議に参加したが、この会議は今から考えるとSDGs コンセプトを先取りしたイノベーティブなものであった。政府機関、経済団体、企業、NGO/NPO、シンクタンク、アカデミアなどから招待を受けた約20 人の専門家が、まず、人権、環境などテーマごとに5 人程度のチームに分かれて、将来、社会が直面する具体的なリスクと機会について議論を重ねた。そして、会議の最後の段階になって自動車メーカーの社員が加わり、リスクと機会を念頭に、自社として「(何ができるかではなく)何をすべきか」について議論を深めるという内容であった。バックキャスティング型であると同時に、社会課題起点型のエンゲージメント会議といえる。

一般的なエンゲージメント会議の場合、サステナビリティの専門家を招き、自社のパフォーマンスについて評価できる点、改善すべき点を指摘してもらいながら意見交換する、という形式をとることが多いが、この自動車メーカーは、そのような「うちの会社はどうですか?」から議論を始めず、「これからの地球、社会はこのままだとどうなりますか?」から始めていた。このような立て付けの会議であれば、参加した専門家自身も他の専門家の考え方から多くを学べるというメリットを感じられるだけでなく、持続可能な社会の創造に向けた協働意識も醸成される。

( 5 )チャネル・イノベーション

「自社のオファリングをどのようにして顧客に届けるか」に関するイノベーションを意味し、旗艦店の開設、期間限定チャネルの設置などが含まれる(『フレームワーク10』より)。

社会価値の創出に向けたチャネル・イノベーションの代表的事例に、イノベーション・ラボがある。一般的に、イノベーション・ラボといえば、社員の創造性を形にするための仕組みと受け止められがちだが、NTT データでは、特に、保険・証券・銀行など金融領域全体のお客様の社会課題解決型事業の創発を支援する「SPLAB ™」を大手町に設置している[7]。具体的には、社会課題のリサーチと解決策の検討、発信、実現、また、解決策の新規事業化や既存事業への導入による事業革を目指した事業デザインをサポートする。設立の背景には、昨今、SDGs やESG といった観点が注目され、社会課題を起点としたビジネス検討が重要となったこと、また、新型コロナウイルスの流行が示すように、VUCA(Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性))と呼ばれる予測不可能な時代へと突入し、それによる社会構造そのものの変化への対応が、金融業界でも求められていること、などが挙げられる。5 年先、10 年先に必要とされる複数の新しいサービス、ビジネスの創発を目標に、バックキャスティングの手法も活用しながら、事業を通じて社会変革に取り組む。

チャネル・イノベーションの事例として紹介したいもう1 つの事例は、デザイナー集団「Tangity ™」の活動である[8]。NTT データでは、世界各国で16 拠点のデザインスタジオを運営している。日本では東京・六本木のデザインスタジオでオンラインツールも活用しながら、お客様によるサービスの企画からプロトタイピング・実証実験までをシームレスに支援するプロジェクトや各種イベントを実施している。なお、「Tangity ™」は、中央共同募金会との協働により「赤い羽根福祉基金」から助成を受けた中間支援NGO/NPO 向けに、無償でサービスデザイン講座を継続的に実施しており、中間支援NGO/NPO の課題発見力強化を通じて、社会価値の創出を目指している。「顧客」をより広い「NGO/NPO を含む)ステークホルダー」に置き換えた活動と言える。

イノベーション・ラボやデザインスタジオのようなチャネルを活用して、企業の考え方、社会課題解決のケイパビリティ、特定のオファリングをお客様やNGO/NPO をはじめとするステークホルダーに体験、理解してもらうSX は、パートナーシップによる社会価値創造の可能性を大きく高める。

( 6 )フォローアップ・イノベーション

フレームワーク10』での名称はサービス・イノベーション。「自社のオファリング(顧客に提供する製品またはサービス)の価値をどのようにして維持、増幅するか」に関するイノベーションを意味し、製品の用途の拡大、メンテナンス、ユーザーコミュニティ、サポートシステム、パーソナライズサービス、返金保証など、自社のコア・オファリングの周辺で提供する追加のサポートや強化策などが含まれる(『フレームワーク10』より)。

NGO/NPOの社会課題解決型プログラムをサポートするNTTデータの事例から、「追加のサポートや強化策」の文脈で、フォローアップ・イノベーションを考えてみたい。2018 年、日本NPO センター、Code for Japan、ETIC. の3 団体は、「STO(Social Technology Officer) 創出プロジェクト」を立ち上げた[9]。STO とは、NGO/NPO 版のCTO(Chief Technology Officer)、企業の最高技術責任者に相当し、経営の観点からNGO/NPO 向けにIT の利活用についてアドバイスする日本初の職業である(図表4)。

図表4:STO 解説パンフレット

日本にSTO を増やしていくことで、NGO/NPO のIT利活用を促し、NGO/NPO の組織基盤強化とNGO/NPO 活動による社会インパクトの増大を意図したプロジェクトである。

2019 年より、NTT データは寄付を通じて本プロジェクトへの支援を開始したが、2020 年より、本プロジェクトの運営事務局を支援する社員を募集し、その後、社員プロボノ活動が始まった。「寄付して終わり、あとはNGO/NPO の皆さんにお願いします」ではなく、その寄付を活かすために、さらに別のアプローチから応援できることはないかについて知恵を出し、実施したフォローアップ策である。企業が応援するNGO/NPO プログラムに対して社員が共感し、ボランティア/プロボノ活動で関わる事例はこれまでも存在したが、社員がプログラムの運営側に入り、NGO/NPO スタッフと一緒にプログラムを支え、社会価値の創出を目指すアプローチに革新性が見出せる。

( 7 )ブランド・イノベーション

「自社のオファリングと事業をどのように描き出すか」に関するイノベーションを意味し、ブランド拡充、価値観の整合性などが含まれる(『フレームワーク10』より)。

「社会課題の解決に貢献しながら収益を上げる企業」というサステナブル・ブランディングを展開するためには、経営トップの力強いコミットメントが効果的である。SDGs 関連イベントや映像メディア、あるいは株主総会において、経営トップ自らが登壇し、自社のパーパス(存在意義)や取り組みについて語るケースが増えている。特に、サステナビリティのプロフェッショナル兼インフルエンサーで構成されているサステナビリティ推進団体に対する経営トップの直接的な関与は、メディア・アテンションを高める。

そのほか、金融コミュニティに対するブランディングという意味では、有力なESG 関連インデックスの常連企業で居続けること、また、学生や一般市民に対するブランディングは、メディアが主催するサステナビリティ・ランキングの上位に定着することが基本である。2018 年にはカンヌライオンズ、2020 年には広告電通賞[10]がSDGs 関連の広告コミュニケーション表彰枠を新設している。SDGs ウォッシュ[11]の罠に陥ることなく人々の共感を獲得できれば、広告・クリエイティブ表現の方面からもサステナブル・ブランド評価を高めていくことは可能であろう。

企業の基本構造に関わるイノベーション

( 8 )組織構造イノベーション

「人材や資産をどのように編成し、連携させるか」に関するイノベーションを意味し、報酬制度の構築、営業コストや管理の複雑さを縮小するための資産の標準化、企業内大学の創設などが含まれる(『フレームワーク10』より)。

SDGs 達成に向けて、組織全体を動かすための「王道」ともいえるアプローチがある。

1)SDGs の趣旨を軸としたミッションやパーパスの策定、または見直し

2)長期ビジョンや経営計画へのESG コンセプトの組み込み

3) フォーカスエリアとしてのCSR 重要課題(マテリアリティ)の特定

4)マテリアリティに対応した全社KPI の設定

5)全社KPI の各組織KPI への落とし込み

という5 段階アプローチで、これを実施するためには全社連携が必要となる。4)まで進めば、ESG 格付け機関から一定の評価は得られるであろうが、この段階では統制が効いているとはいえず、5)に到達することでESG 経営としての体をなす。NTT データでは、2018 年度下期から準備を始め、2019 年度に2)と3)を終えて、2020 年度に4)と5)を実施することで、SDGs 達成に向けて体制を整備し[12] [13]、現在、各組織はKPI に従い、社員に対してSDGs やESG 経営の浸透施策を進めると同時に、社会課題の解決に向けた事業や企業活動に取り組んでいる。

このほか、国連や政府、NGO/NPO、企業での業務経験を持ったトライセクター・リーダー[14]の積極採用なども、サステナビリティ先進企業が実践している組織構造イノベーションとして、注目すべき事例といえよう。

( 9 )利益モデル・イノベーション

「どのようにして利益を得るか」に関するイノベーションを意味し、プレミアム価格やオークション価格などの価格設定制度、あるいは、従量制、定額制などの課金の仕組みなどが含まれる(『フレームワーク10』より)。

SDGs 時代には、社会課題解決に資する製品・サービスに対する需要は、一般消費者やクライアント企業からのものだけにとどまらない。「誰一人取り残さない」SDGs の達成に向けて、国連機関や政府による調達や一定の財源を擁する民間財団からの需要にも対応する必要がある。2020 年には神戸に民間企業の国連調達への参加を促す国連プロジェクトサービス機関(UNOPS)グローバル・イノベーション・センターが開設されたが、調達元としての国連機関やNGO/NPO を組み込んだ利益モデル・イノベーションの動きが加速するであろう。

また、現時点ではまだ稀であるが、社会課題の解決に資するイノベーティブなアイデアを持った事業型NGO/NPO が企業に対して、システム開発やアプリ開発を発注するケースがある。高い社会インパクトを見込みながらも、提示された事業予算の規模感にギャップがあり、成立し得ない案件を企業としてどのようにハンドリングするか。デジタル技術の活用などにより事業コストを圧縮する工夫や、その案件が創出する将来の社会価値を踏まえたダイナミックな視点からの判断もSDGs 時代には必要となる。

(10)ネットワーク・イノベーション

「価値を生み出すために、どのようにして他者とつながるか」に関するイノベーションを意味し、パートナーシップ、コンソーシアム、提携、オープン・イノベーション[15]などが含まれる(『フレームワーク10』より)。

サステナビリティ先進企業の多くは、国際機関、NGO/NPO、研究機関など、異なるセクターのメンバーで構成されているネットワークタイプのサステナビリティ推進団体に加盟している。このネットワーク・コミュニティとつながることで、確度の高い将来の社会リスクと機会を認識し、それらを事業計画に取り込むことで、適切かつ有効なアクションを素早く実施することが可能となる。ネットワークタイプのサステナビリティ推進団体としては、以下の3 団体が代表的である。

- 大企業5,000 社、NGO や研究機関等3,600 団体を含む、計15,000 団体で構成される、国連グローバルコンパクト(UNGC)

- 200 社のCEO が参画する、持続可能な開発のための世界経営者会議(WBCSD)

- 250 社のサステナビリティ先進企業が参加する、Business for Social Responsibility (BSR)

これらは、関心のあるメンバー企業、国連機関、政府、NGO/NPO、アカデミア、シンクタンクなどを招き、解決したい社会課題別のワーキンググループを作り、持続可能な社会に向けた関連ルールの策定作業やコレクティブ・アクションを促すイニシアティブを立ち上げている。

これまでのキャリアを通じて、特に、ルールメイキング分野のネットワークメンバー資格を得ることに大きなメリットを感じている。UNGC のLEAD プログラムに参加していたことで、国際統合報告評議会(IIRC)が「国際統合報告フレームワーク」策定のためのパイロットプログラムを立ち上げる情報を事前に確認し、プログラムメンバーとなって自社の報告書制作に役立てる[16]、また、BSR のヘルスケア・ワーキンググループに参加し、「ヘルスケア・アクセスに関するガイド原則」の策定に関わることで、医薬品アクセス問題を経営計画に統合し、医薬品アクセス・インデックスの上位を狙う施策づくりに役立てる[17]などの経験をした。

おわりに

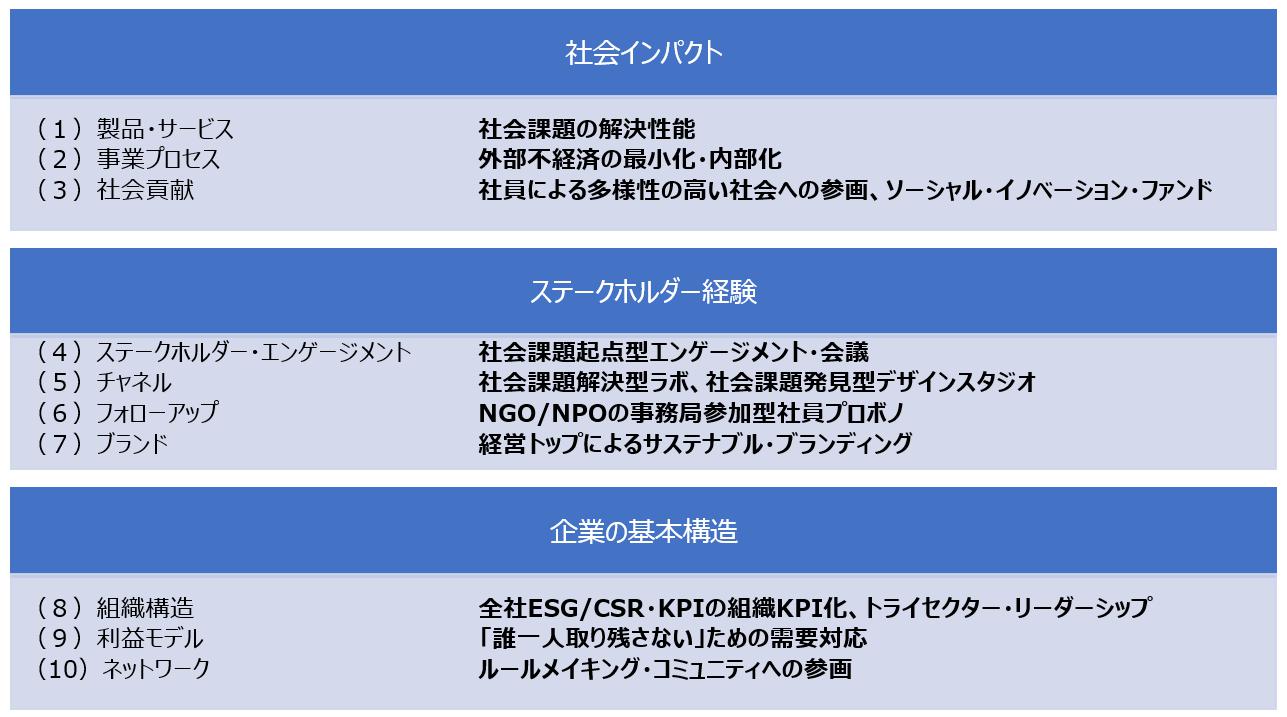

社会価値の創出に向けた「10 タイプ・イノベーション」から取り上げたキーワードは、以下の通りである(図表5)。

図表5: 社会価値創出に向けた「10 タイプ・イノベーション」から抽出したキーワード

出所:筆者作成

1.社会課題の解決性能

2.外部不経済の最小化・内部化

3.社員による多様性の高い社会への参画、ソーシャル・イノベーション・ファンド

4.社会課題起点型エンゲージメント会議

5.社会課題解決型ラボ、社会課題発見型デザインスタジオ

6.NGO/NPO の事務局参加型社員プロボノ

7.経営トップによるサステナブル・ブランディング

8.全社ESG/CSR・KPI の組織KPI 化、トライセクター・リーダーシップ

9.「誰一人取り残さない」ための需要対応

10.ルールメイキング・コミュニティへの参画

SDGs の達成年まであと10 年、今後も、この10 タイプ・イノベーションのフレームワークの中から、あるいは新たなタイプから、社会インパクトのある具体的な活動が展開されることを期待するとともに、企業のサステナビリティ担当として実例を創出していきたい。

英文"Ten Types of Innovation for a Sustainable Society: ESG Management in the SDGs Era"はこちら

【参考文献】

ラリー・キーリー、ライアン・ピッケル、ブライアン・クイン、ヘレン・ウォルターズ著、平野敦士カール監修、藤井清美訳(2014)『ビジネスモデル・イノベーション ブレークスルーを起こすフレームワーク10』朝日新聞出版

紺野登(2020)『イノベーション全書』東洋経済新報社

ジェフリー・A・ムーア著、栗原潔訳(2016)『ライフサイクル イノベーション』翔泳社

テンダイ・ヴィキ、ダン・トマ、エスター・ゴンス著、渡邊哲、田中陽介、荻谷澄人訳(2019)『イノベーションの攻略書』翔泳社

田中克昌(2019)『戦略的イノベーション・マネジメント』中央経済社

丹羽清(2010)『イノベーション実践論』東京大学出版会

玉木欽也(2018)『ビジネスモデル・イノベーション』中央経済社

クレイトン・クリステンセン著、伊豆原弓訳(2013)『イノベーションのジレンマ』翔泳社

近能善範、高井文子(2017)『コア・テキスト イノベーション・マネジメント』新世社

亀川雅人、栗屋仁美、北見幸一(2020)『市場とイノベーションの企業論』中央経済社

小沢一郎(2019)『進化的イノベーションのダイナミクス』白桃書房

星野達也(2016)『オープン・イノベーションの教科書』ダイヤモンド社

残間幸太郎(2019)『オープンイノベーション21 の秘密』星雲社

スチュアート・クレイナー、デス・ディアラブ著、関美和訳(2014)『イノベーション』プレジデント社

[1] 「補完的な製品・サービスをどのように生み出すか」、すなわち、個々の製品・サービスをどのようにつなげたり、まとめたりすると顧客にとって魅力的なものになるかに関するイノベーションを意味し、いくつかの関連製品をセットにして販売する製品バンドリングなどが含まれる(『フレームワーク10』より)。本稿では、製品・サービス・イノベーションのバリエーションのひとつと捉える。

[2] 社会インパクトのカテゴリーに入る「製品・サービス」「事業プロセス」「社会貢献」は、CSR 活動の3 つのアプローチに相当する。金田晃一(2019)「SDGs とダイナミック・ケイパビリティー未来社会起点の自己変革能力」『CSR 白書2019』東京財団政策研究所、75 頁参照。

[3] (株)NTT データウェブサイト、2020年5月25日付ニュースリリース

https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/052501/(2020年11月3日)

[4] 日本でICV をサポートしているNPO 法人クロスフィールズのウェブサイトを参照。

http://crossfields.jp(2020年11月3日)

[5] (株)NTT データウェブサイト、2020年6月10日付ニュースリリース

https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/061001/(2020年11月3日)

[6] 総合研究開発機構(2005)「第5 章 CSR 行動規範 枠組みモデルのグランド・デザイン」、『NIRA セミナー報告書』No. 2004-01、46 頁

https://www.nira.or.jp/past/icj/seminar/2004/p3/2004-1.pdf(2020年11月3日)

[7] 株式会社NTT データウェブサイト、2020年8月3日付ニュースリリース

https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/080300(2020年11月3日)

[8] 株式会社NTT データウェブサイト、2020年6月15日付ニュースリリース

https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/061501(2020年11月3日)

[9] 日本NPO センターウェブサイト、ソーシャル・テクノロジー・オフィサー(STO)創出プロジェクト

https://www.jnpoc.ne.jp/?p=19357(2020年11月3日)

[10] 宣伝会議ウェブサイト、広告電通賞SDGs 特別賞についてhttps://www.advertimes.com/20200302/article308564/(2020年11月3日)

[11] SDGs ウォッシュについては「SDGs Communication Guide」を参照。

https://www.dentsu.co.jp/csr/team_sdgs/pdf/sdgs_communication_guide.pdf(2020年11月3日)

[12]株式会社NTT データ(2020)「アニュアルレポート2020」41 頁

https://www.nttdata.com/jp/ja/-/media/nttdatajapan/files/ir/library/ar/ar20_j_all_p.pdf(2020年11月3日)

[13] 株式会社NTT データ(2020)「サステナビリティレポート2020」10 頁

https://www.nttdata.com/jp/ja/-/media/nttdatajapan/files/sustainability/report/library/2020/sr2020_all.pdf(2020年11月3日)

[14] ニック・ラブグローブ、マシュー・トーマス(2014)「トライセクター・リーダー:社会問題を解決する新たなキャリア」『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』2014.2

[15] NTT データでは2014 年より「豊洲の港からpresents グローバルオープンイノベーションコンテスト」を開催している。ベンチャー企業×お客様企業×NTT データのwin-win-win を実現し、新たなデジタルビジネス創出や社会課題解決を目指している。

https://oi.nttdata.com/contest/(2020年11月3日)

[16] IIRC ウェブサイト、国際統合報告フレームワーク日本語訳

https://integratedreporting.org/ 国際統合報告-フレームワーク-日本語訳/

[17] 吉田力、西本紘子(2014)「『“CSV と統合報告” 講演会』開催される」『JPMA News Letter』160, pp.22-23

http://www.jpma.or.jp/about/issue/gratis/newsletter/archive_until2014/pdf/2014_160_08.pdf (2020年11月3日)

『CSR白書2020 ――ソーシャル・イノベーションを通じた社会的課題の解決に向けて』

(東京財団政策研究所、2020)pp. 87-101より転載

*書籍の詳細は こちら