C-2023-006

- CSR委員会委員/名誉研究員

岩井 克人

1989年のことでした。私はプリンストン大学の東洋学図書館の中を歩いていました。いつもの通り、日本語の本が並んでいる場所に向かい、書架にある本をいろいろ眺めていると、いつのまにか法学関係の書架に行き当たりました。ふと見ると、その中に色あせた金色の表紙をした古い本があるのに気づきました。「法律学辞典」という字が背表紙に刻まれている、戦前の出版物でした。表紙の金色に惹かれて、かび臭いその本を手に取り、しばらくページをめくっていると、「法人」という項目が目に入って来ました。その項目を読んでみると、旧仮名遣いで「法人トハ自然人ニアラズシテ法律上<人>タル取扱イヲ受クルモノヲ言フ」と書かれてありました。現代語に訳すと、「法人とは、本来はヒトではないが、法律上ヒトとして扱われるモノ」となります。私は、この言葉を読んだ瞬間、思わず本を取り落としそうになるほど驚きました。

なぜならば、この言葉が述べているのは、法人とはモノとヒトとの二面性を持っているということだからです。モノであるのにヒトとして扱われ、ヒトとして扱われているのに本来はモノでしかない。モノでありヒトであるというこんな不思議な存在がこの世にあることに、なぜ今まで気がつかなかったのだろうか。そう、驚いたのです。この一種の「形而上学的」な驚きから出発して、私は「法人論」、そして「会社論」の研究を始めることになりました。

実は、この驚きは、ある喜びを伴っていました。そのとき、私は東京大学から2年間の研究休暇をもらって、プリンストン大学とペンシルバニア大学で日本経済論を教えていました。エズラ・ヴォーゲルの『ジャパン・アズ・ナンバー・ワン』がまだ一世を風靡しており、(現在の若い世代の人々には信じられないでしょうが)日本経済の「成功」の秘密を知りたいと、多くの学生が私の講義を熱心に聴いてくれました。とりわけ彼らが興味を示したのは、当時アメリカの会社をしのぐ勢いで急成長をしていた日本の会社システムの特徴です。

〈表〉:経営目標日米比較

上の〈表〉は、私がその講義のために学生に配った資料の一つです。(実際に渡したのは英訳したものです。)日本の経営者とアメリカの経営者にいくつかの経営目標をランキングしてもらい、その順位を比較した表です。それによると、アメリカの経営者は投資収益率や株価の上昇を最上位にランキングしています。経済学の教科書通り、株主の利益の最大化を会社の目標にしていることがわかります。これに対して、日本の(当時の)経営者のランキングでは株価上昇は最下位。その代わり市場独占率の上昇や新製品比率の増加といった会社規模それ自体の成長や維持を経営目標の1位と3位においています。言うまでもなく、会社規模の増大は会社組織の増大に繋がります。(ただ、日本の会社といえども営利組織であるので、一定の利潤を上げる必要がありますから、投資収益率は2位になっています。)アメリカの会社は「株主主権」的であるのに対して、日本の会社は「組織重視」的であることが、一目でわかります。

実は、学生の熱心な顔つきの前で、私は困惑していました。日本の会社システムのこのような「組織重視」的な特徴は、儒教道徳や和の精神といった日本文化の特殊性に起因する。そう解説するような講義をしたら、次の日には日本文化に興味を持っている学生以外、誰も教室には来なくなるでしょう。日本経済の「成功」の秘密が日本文化にあるのならば、それとは異なった文化的背景をもった学生にとって、日本の会社システムについて学んでも、自国の経済発展のためには役に立たないからです。私は、日本の会社システムとアメリカの会社システムとの違いを、文化の特殊性に還元せずに、普遍的な枠組みを使って説明できないだろうかと悩んでいたのです。

「法人」という概念を発見して私が喜んだのは、これでこの悩みが解決されると直感したからです。なぜならば、「会社」は「法人」であるからです。もうすこし詳しく言うと、会社とは単なる企業ではなく、「法人」化された企業、すなわち「法人企業」であるからです。言い換えると、資本主義社会の中で最も重要なプレーヤーである会社、私たちが日々さまざまな所でさまざまな取引をし、多くの人が日々その中で働いている会社とは、法人であることによって、モノであるとともにヒトでもある、ヒトであるとともにモノである、そういう不思議な二面性を持った存在であるのです。私は法人としての会社のこの二面性が、日本の会社システムとアメリカの会社システムとの違いを普遍的な枠組みを使って説明するための鍵になると直感したのです。

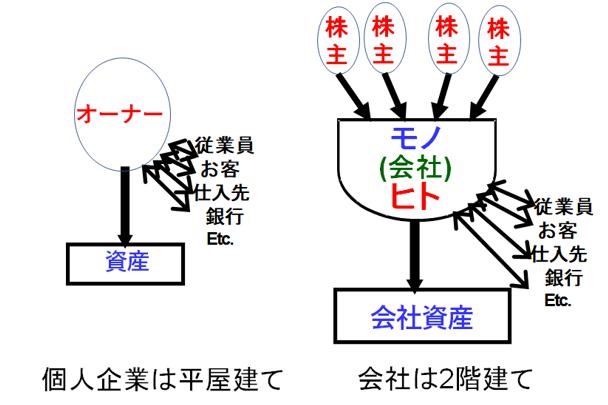

経済学の教科書においては、個人企業と会社とは区別されていません。だが、個人企業は法人化されていない単なる企業ですが、会社は法律上ヒトとなった法人企業です。もちろん、個人企業も会社も、企業活動をするためには、土地や建物、機械設備やコンピューター、原材料や製品在庫、現金や金融商品など、さまざまな資産が必要です。そして、個人企業の場合は、そのオーナーがこれらの資産の所有者です。さらに、従業員を雇い顧客に販売し、仕入れ先から購買し銀行から借金をするときの契約の主体も、オーナー自身です。このような個人企業の構造は、下の〈図〉の左側に描かれています。個人企業は平屋建ての構造をしているのです。

〈図〉:個人企業と会社(法人企業)の構造比較

では、会社の場合、会社資産の所有者は誰でしょうか?主流派経済学が信奉し、アメリカやイギリスの会社システムが実践している「株主主権論」によれば、株主が所有者ということになっています。だが、それは、会社が法人企業であることを無視した誤謬です。会社の場合、会社資産の法的な所有者は、株主ではなく、法人としての会社自身なのです。さらに、従業員を雇い顧客に販売し、仕入れ先から購買し銀行から借金をするときの契約の主体も、株主ではなく、すべて法人としての会社自身なのです。では、株主とはどういう存在なのでしょうか?読んで字のごとく、株式の持ち主です。では、株式とは何なのでしょうか?すでに述べたように、法人としての会社は、ヒトとモノの両面性を持っています。そのヒトとしての側面は、資産の所有者や契約の主体として使ってしまいました。残るのは、モノとしての会社です。このモノとしての会社の別名――それが株式です。それは、具体的なモノである会社資産とは区別された抽象的なモノとして、株式市場で取引きの対象となります。すなわち、株主とは、会社資産の所有者ではなく、モノとしての会社の所有者でしかないのです。(ただし、株式には通常は総会議決権などが付与されます。)

以上のことから、会社とは上の〈図〉の右側に示しているような2階建て構造をしていることが導かれます。すなわち、2階においては、株主がモノとしての会社を所有していますが、その会社は、1階において、ヒトとして会社資産を所有し、さまざまな契約の主体となっているのです。言い換えれば、会社とは、「法人」のヒトとモノの二面性を蝶番として、株主によるモノとしての会社の所有と、ヒトとしての会社による会社資産というモノの所有という、二つの所有関係を組み合わせた仕組みであるということです。

そして、このように会社が2階建て構造をしているということから、さらに私は、会社というシステムが本質的な「多様性」をもっているという結論に達することになりました。その理由は簡単です。たとえば金融市場の自由化や金融技術の発達や会社法制の改定などによって会社買収がしやすくなると、2階建て構造の2階の部分が強くなり、会社の経営者は株主利益を重視する経営を行うことになります。だが、これに対して、株式の持ち合いや(上場株式の議決権を小さくするような)種類株の導入や会社法制の改定などによって会社買収がしにくくなると、2階建て構造の1階の部分が強くなり、会社の経営者は株主の利益よりも会社組織の維持や成長を重視する経営を行うことが可能になります。言い換えれば、株主利益を重視するアメリカ型の会社システムも組織の維持や成長などを重視する日本型の会社システムも、法人という視点から考えていけば、ともに「普遍性」をもった会社システムであるということなのです。

これまでの経済学においては、株主主権論的な会社のあり方こそ会社の唯一の「普遍」的な形態であり、組織を重視する日本型の会社システムなど、それ以外の会社のあり方は、文化的な特殊性や歴史的な後進性に起因する普遍からの「逸脱」であると考えられてきました。だが、ひとたび会社が法人であることを明示的に考慮すると、株主利益を重視する会社システムも組織の維持成長を重視する会社システムも、ともに会社の「普遍的」な形態であるのです。すなわち、会社システムにおいては、「普遍性」が一つではなく複数あるということです。英語で言うと、会社というシステムはUniversal(一元的普遍性)ではなくMultiversal(多元的普遍性)であるということになります。

さらに言えば、株主利益重視的な会社システムはアメリカ経済にとくに顕著ですが、イギリスやイギリスの旧植民地国においても支配的ですし、もっと面白いのは、この日本においても、高橋亀吉の『株式会社亡国論』(1930)によれば、第二次大戦以前においては株主利益重視的な会社が多かったことが知られています。また、それとは反対の組織重視的な会社システムは、日本だけでなく、ドイツをはじめとするヨーロッパ大陸の多くの国の会社の特徴でもあることはよく知られています。さらにはアメリカにおいてさえも、19世紀末から1970年代にかけては多数派であったことが、例えばバーリ、ミーンズの『近代株式会社と私有財産』(1932)やガルブレイスの『新しい産業国家』(1967)などによって描かれています。

私は安心して、日本の会社システムの「組織重視」的な特徴について、日本文化それ自体に興味がない学生に対しても、解説することができるようになりました。ただ、会社の2階建て構造論は、当初は思いつきの域を出ていなかったので、それを理論的に強固にする必要を感じ、日本に戻ってから、さらに研究を続けることにしました。法学部の図書館に通い、細かな文字で書かれた長文の法律論文をいくつもいくつも読む日が続きました。目を酷使したため、左目の中心部分の視力を失う羽目になりましたが、1999年にやっと、その成果をまとめた英語の論文をアメリカ比較法学会の機関誌に掲載することができたのです。さらに、2003年には、日本の一般読者向けにその内容を解説した『会社はこれからどうなるのか』を、平凡社から出版しました。

実は、『会社はこれからどうなるのか』は、当時平凡社の編集者であった西田祐一氏が行った3回にわたる長時間のインタビューをもとにして書上げたものです。その3回目のインタビューの最後のほうで、西田氏がNPOについての質問をしました。その質問の背景には、1995年の阪神・淡路大震災においてボランティアが活躍したことをきっかけとして、1998年にNPO法(特定非営利活動促進法)ができたことがあったと思います。西田氏の質問に対する答えを模索する中で、私は自分が構築した会社の2階建て構造論が思いがけない射程を持っていることに、ハッと気がつきました。それが、CSR――会社の社会的責任(Corporate Social Responsibilities)――を正当化する理論にもなっている、と。

自由放任主義経済学のチャンピオンであったミルトン・フリードマンは、1970年にニューヨーク・タイムズ・マガジンに発表した有名なエッセイのなかで、次のように主張していました。「会社の唯一の社会的責任は利潤を増大させることだ」と。そして、続けてエッセイの中で次のように書いています。「会社の経営者が、環境の改善という社会的目標に貢献するために、大気汚染削減に向けた支出をする時、・・・経営者は、社会的な利益という名の下に、他人のお金を使っていることになる。」ここで、フリードマンが「他人」といっているのは、株主のことです。もちろん、他人のお金を勝手に使うことは、法律的には窃盗になります。すなわち、フリードマンは、会社の経営者によるCSR活動は、株主のお金の窃盗にほかならないと糾弾しているのです。これは、おそらくこれまでになされてきたCSR批判の中でもっとも強烈な(そして、もっとも影響力のあった)批判でしょう。会社の経営者がCSR活動を実践していくためには、このフリードマンの批判、いや糾弾から逃れなければなりません。そうでなければ、窃盗罪の汚名を着せられることになってしまうのです。

だが、会社の2階建て構造論は、ミルトン・フリードマンの主張が初歩的な誤謬であることを示しています。なぜならば、会社のお金の所有者は、株主ではなく、法人としての会社だからです。(事実、株主が会社のお金を勝手に使うと、窃盗罪になってしまいます。)会社の経営者が会社のお金を社会的な目的のために使っても、それは株主のお金の窃盗ではありません。

でも、次のような反論があるかもしれません。もし会社の唯一の目的が (株主のための)利潤最大化であれば、会社の経営者が会社のお金を社会的な目的に使うことは、株主のお金の窃盗ではないとしても、法人としての会社のお金の窃盗になってしまうのではないか、と。(ただし、会社のお金=株主のお金と考えているフリードマンはこのような反論はできません。)だが、この反論も理論的な誤謬です。理由は同じです。会社は2階建てであるからです。もう一度、上の〈図〉を見てみましょう。たしかに左側の個人企業の場合は、企業とそのオーナーとは一心同体です。オーナーの「目的」が、そのまま企業の「目的」となります。これに対して、右側の2階建て構造の会社の場合は、実際の企業活動を行っている会社は、少なくとも法律的には、株主とは独立の人格を持っている法人です。(それぞれが2階建て構造の2階と1階に位置しています。)当然、それは、株主の「目的」とは異なった「目的」を持つことができます。事実、すでに私たちは、2階における株主の利益を重視せず、1階における会社組織の維持や成長を「目的」とする日本の会社システムも「普遍的」な会社の形態の一つであることを示しています。言うまでもなく、法人としての会社は、それ以外の「目的」を持つことも可能であるはずです。そして、その「目的」の中に、環境や貧困や人権などSDGsとよばれる「社会的目標」を入れ込むことも可能です。そしてその時、会社の経営者が会社のお金を社会的目標のために使っても、それは会社のお金の窃盗にはなりません。すなわち、会社が社会的責任を追求するCSR活動が、理論的にも正当化されたというわけです。

会社という制度の本質は、利潤追求を唯一の目的と見なすミルトン・フリードマンの主張とは真逆に、法人のヒトとモノの二面性を利用した2階建て構造をつくり、企業が持ちうる「目的」の多様性を大きく広げたことに存するのです。それだからこそ、時代とともに変容し、場所に応じて変化する資本主義社会の中で、会社という制度が生き残ってきたし、その会社を中心に据えた資本主義社会自身がこれまで生き延びることができたのです。今、環境問題、格差問題、人権問題、安全保障問題など、資本主義は自らの存立すら危うくする多様な問題に直面しています。だからこそ、今まさに会社制度の持つ本質的な多様性を活用し、CSRを追求することが必要とされているのです。

1989年にプリンストン大学の東洋学図書館で、色あせた金色の表紙をした古い本を手に取ったとき、その何気ない行いが、私をここまで引っ張ってきてくれるとは夢にも思いませんでした。あのとき、本から立ち上るカビの臭いを嫌がらなかったことが幸いでした。ただ、私のCSRに関する研究は、今まで述べてきたことからも明らかなように、純粋に理論的なものでしかありません。CSRが日本においてどのように実践されているか(あるいは実践されていないか)を教えてくれ、私の視野の狭さを広げる機会を与えてくれたのが、東京財団政策研究所のCSR研究プロジェクトです。ここに感謝の意を表明したいと思います。そして、そのプロジェクトが10年目を迎えたという歴史的な節目に際して、私自身のCSR研究の「歴史」について語ってみました。

執筆者:岩井 克人(いわい・かつひと)

CSR委員会委員/名誉研究員/

神奈川大学特別招聘教授/東京大学名誉教授/日本学士院会員

CSR研究プロジェクト10周年記念特設ページはこちら