来年度税制改正の作業が、与党税調で始まっている。連日のように改正案の断片が報道されているが、全体像がいまだよくわからない。そこで、これまでの政府税制調査会の議論を基に、12月中旬の税制改正大綱の決定日までに予想される所得税改正の論点を、筆者の見解を交えながら述べてみたい。

サラリーマンと自営業者の区分 多様な働き方で曖昧に

あるべき税制を考えていくにあたっては、日本がいま、どのような経済や社会の問題に直面しているのかについての共通認識を持つ必要がある。さらには、今後、日本がどこに向かおうとしているのか、についても議論しておく必要がある。

ここ数年、政府税制調査会では、「働き方改革に伴う働き方の多様化」と、「所得再分配機能の強化」の2つを、税制を考えるべき重要な経済社会の変化と位置付けて議論が行われてきた。

1点目の「働き方改革」について、所得税がどう関係するのか論を進めてみたい。

17年3月に政府は「働き方改革実行計画」を公表したが、この中で、「同一労働・同一賃金」や「時間外労働時間の上限規制」などの問題と並んで、「副業や兼業」を推奨している。

その理由は、インターネットを経由したクラウドソーシングで業務を請負う業態が進めば、子育てや介護と仕事の両立を図ることができるし、多様な人材の能力発揮も可能となる。さらにはオープンな形でのイノベーション(技術革新)や起業の手段としても効果があると見ているからだ。

こうした新しい働き方が拡がることによる税制としての問題は、雇用者(サラリーマン)と自営業者(個人事業主)の区別をあいまいにすることだ。

日本の現行税制や社会保障制度は、雇用者と自営業者とを明確に峻別して対応しており、この制度との整合性が問われることになる。

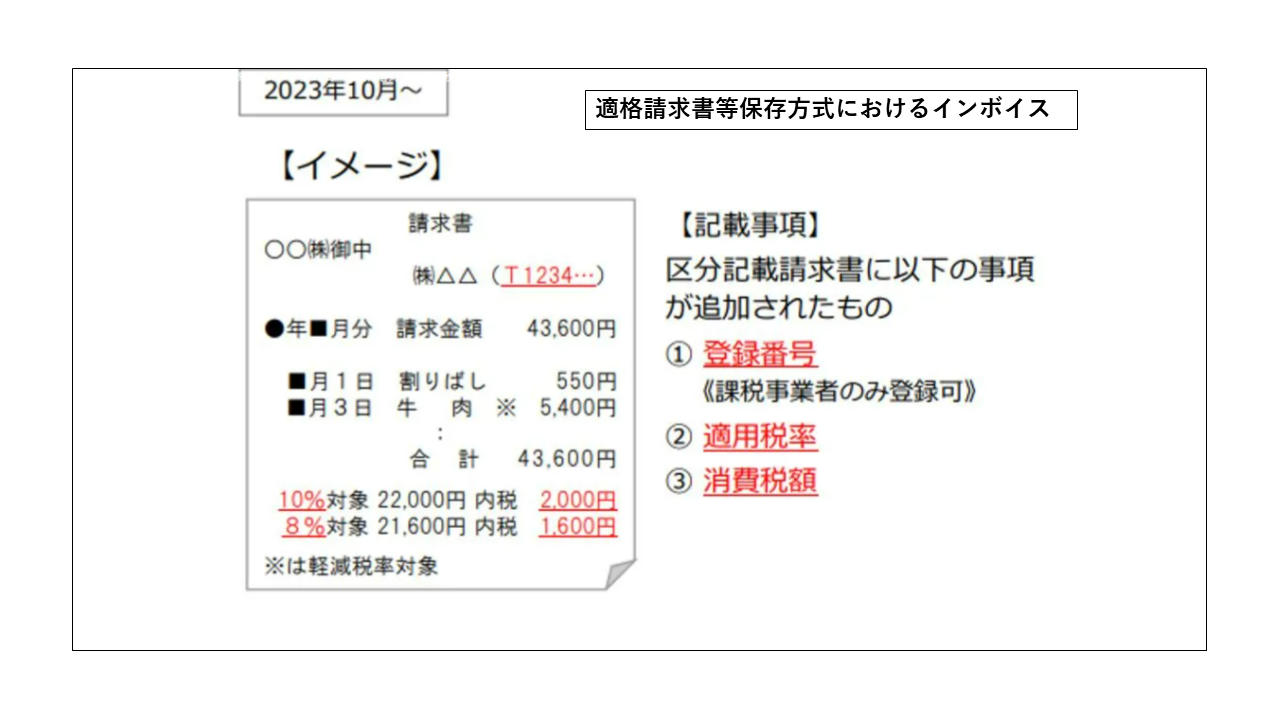

所得税は、給与所得と事業所得・雑所得を区別しており、一般的には、雇用契約のあるサラリーマンは給与所得、個人事業者の所得は事業所得(ただし、規模が小さい場合は雑所得になる可能性あり)という区分である。

その上で給与所得の場合は、源泉徴収、年末調整、給与所得控除という経費の概算控除の3点セットが適用される。

一方、事業所得であれば源泉徴収制度はなく、自己申告、経費の実額控除、予定納税制度が適用される。もっとも、税理士、弁護士、司法書士などに支払う報酬などには、源泉徴収が行われる。

また、事業所得は、給与所得など他の所得との損益通算が可能で、青色申告をすれば損失の繰越控除もできるが、雑所得であれば、赤字はないものとみなされる。したがって、事業を始めたが収入より経費が多い場合には、事業所得の方が有利になる。

多様な働き方が拡がる中で、クラウドソーシングなどで業務を請け負う場合には、どの所得区分に当たるのかで、税負担の多寡や事務手間の有無が生じてしまうことになるので、税務当局は諸外国にならって、明確なガイダンスを作る必要がある。

有利な給与所得控除は縮小し、不公平是正を

最大の問題は、経費の取り扱いだ。

一般的には、サラリーマンの経費控除である給与所得控除の方が、実額で控除される個人事業者の経費より多く認められている。例えば500万円の給与収入を得るサラリーマンは、154万円の給与所得控除が認められるが、個人事業者が500万円を売り上げる場合の経費は、そこまで多くないのが普通だろう。

働き方が変わり、サラリーマンと個人事業者の違いが曖昧にななれば、二つの区分の間の公平性が問題になるというわけだ。

公平を確保するためには、給与所得控除の縮小が課題として浮き彫りになる。

すでに与党税調の正副会長など、幹部の間では、具体的な給与所得控除見直しの案が出されて、すでに議論が進んでいる。

税収全体では増税でも減税でもないようにするため、給与所得控除の縮減は、働く人すべてに適用される基礎控除の引き上げとセットとなっている。

新聞報道によると、与党税調では、「年収1000万円以上の人に適用される220万円の給与所得控除の上限が適用される層を年収800万円程度で頭打ちにし、さらに控除額を188万円程度に下げ、その一方で基礎控除を、現在の38万円から50万円程度に引き上げる」案を基本として、議論が行われているようだ。

そうなると、年収800万円程度のサラリーマンは税負担の増減はないが、年収1000万円のサラリーマンは20万円ほど課税所得が増える(税額は、それに適用税率をかけた分だけ増加する)可能性がある。

税負担の増加が予想される給与収入1000万円以上のサラリーマンは、納税者全体の約4%、200万人程度とされているが、この層が、日本では高所得者ラインとされるのだろうか。

一方で、このところ急増しているフリーランスや個人請負のような個人事業主は課税最低限が引き上がるので、減税になる。この点は、大いに評価されていい。

こうした改革は、働き方改革・雇用の多様化の下での税負担の公平化を念頭に置いたものだが、結果的には、所得再分配機能を強化するという2つ目の課題にも適合することになる。

所得再分配機能が低下 税額控除が世界の流れ

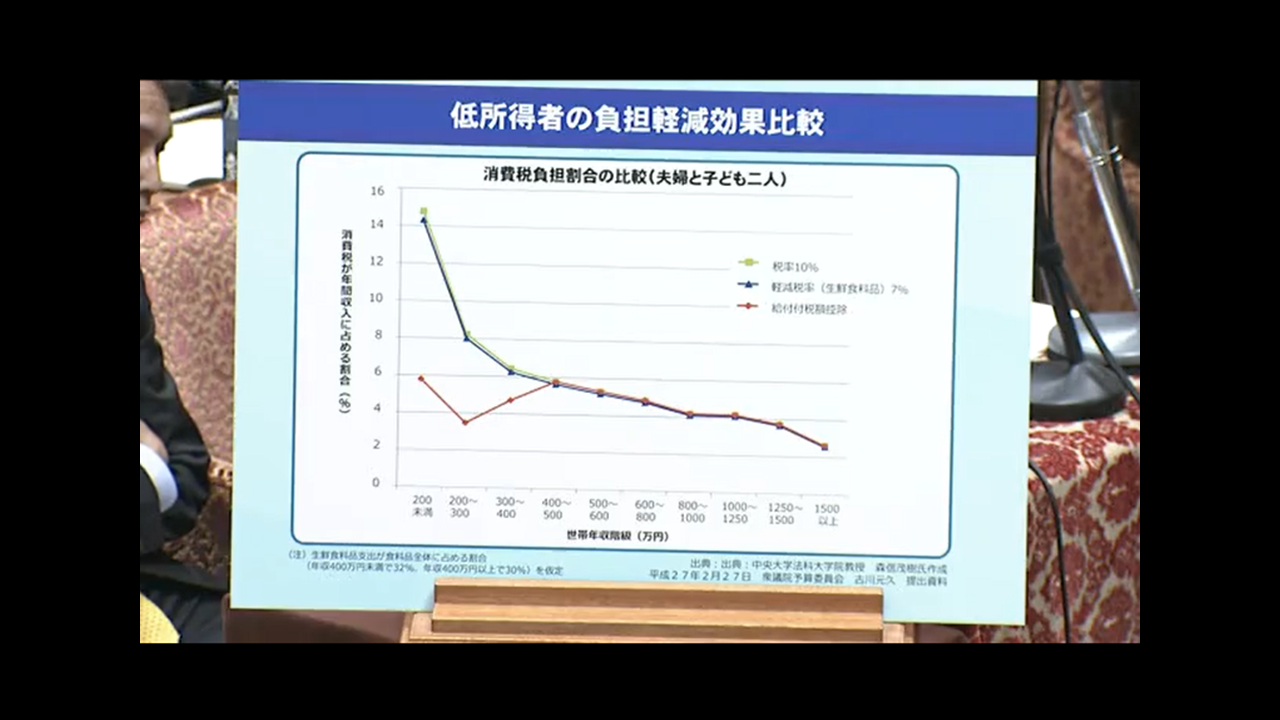

所得税の最大の機能は所得再分配だが、近年、日本は欧米先進国に比べると所得再分配機能は低下している。

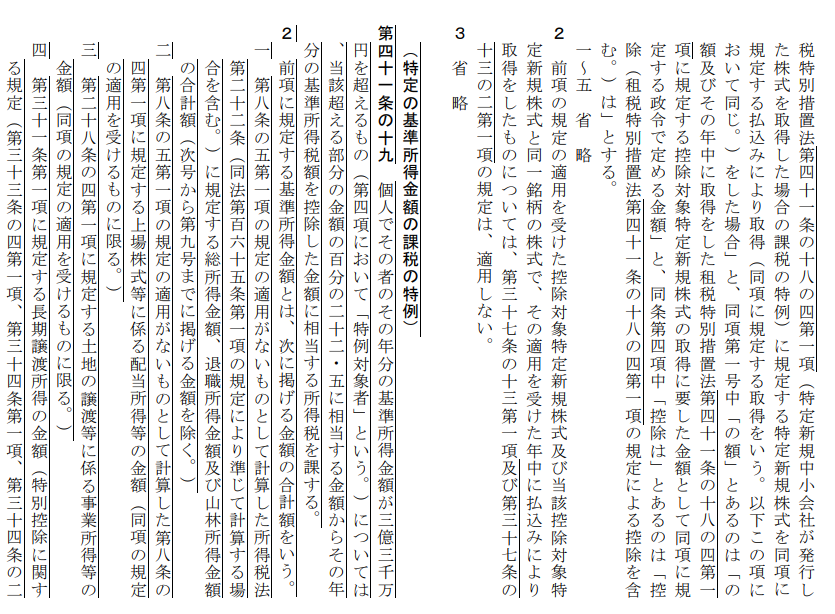

図表のように、低い水準にある。これを強化し、低所得者の負担を軽減し高所得者の負担を重くすることは格差の拡大を防ぐという大きな意義がある。

(OECD統計 2015)

所得再分配機能を強化するためには、より効果的な見直しが必要だ。

所得税制は、累進税率と所得控除で構成されており、累進税率は、所得の多い人に、より多くの税負担を求めるという制度、所得控除は、様々な理由から一定額を所得から控除し課税所得を少なくする制度である。

問題は、累進税率の下では、所得控除は、所得が多く適用税率の高い高所得者ほど有利な制度となるということだ。

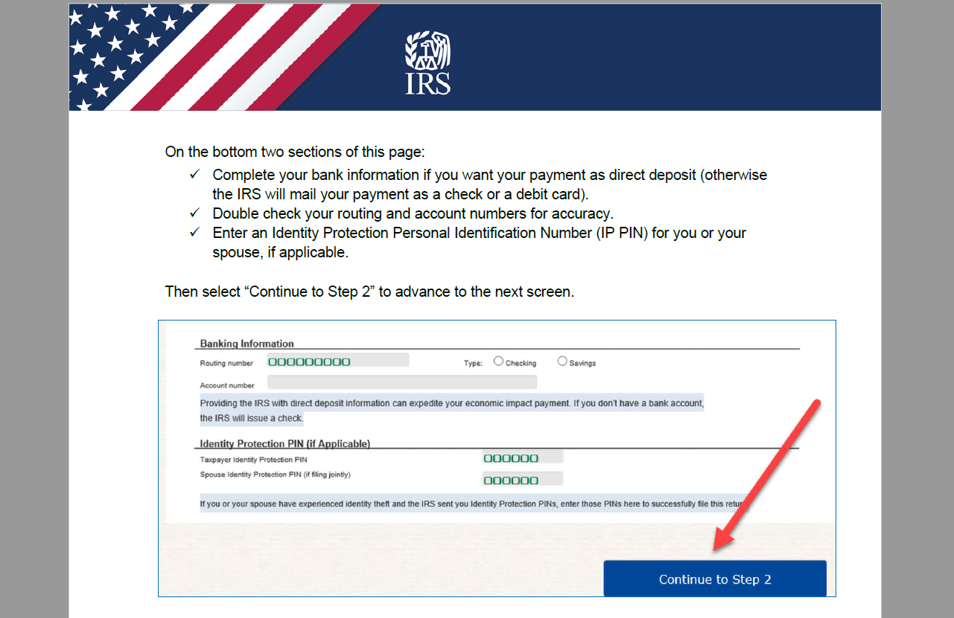

そこで、格差が問題になる中で、世界的に所得控除の見直しが行われてきた。それは、所得控除を、所得にかかわらず減税効果が同じとなる税額控除にしていくことにより、所得再分配機能を強化しようという改革だ。

ここからはやや技術的な話だが、税額控除化するには、ゼロ税率の導入や控除を所得に応じて逓減させていくという方法によっても達成できる。 ドイツやフランスは、低所得者にはゼロ税率という方法で負担を少なくしたり、逆に、米国や英国では税額控除に上限を設け、所得の増加に応じて控除額を逓減・消失させ、高所得者には負担を多くすることにより対応している。

米国や英国で導入されている方式は、改正による税負担のドラスティックな変化をマイルドにする効果があり、日本でもこのやり方を軸に、税額控除化を議論することが現実的だろう。

以上、多様な働き方が拡がっていることへの対応と所得再分配機能の強化のために、高所得者に適用される給与所得控除を縮減し、その分を全員の基礎控除の拡充に充てるということと、所得控除を税額控除化していくという2つの改正を行うことの必要性・重要性について述べた。

年金受給者の控除も優遇 「損得」抜きの議論必要

最後に年金税制についても触れておきたい。

年金受給者も働く機会が増え、給与所得を得るケースが多くなり、その際には、公的年金等控除と給与所得控除の2つを受けるので、そうでない人と比べて税負担が少なくなる。

この点を見直すことの必要性については、幾度も本コラムで主張してきた(直近では、17年9月11日の『民進党の「消費増税分を社会保障に」は本来なら与党が言うことだ』など)が、この点についても、与党税調では見直しに向けた議論が行われている。

日本の年金税制は、積立時は社会保険料控除で非課税、運用時も非課税、給付時は課税されるが、公的年金等控除が適用され、多くの場合が非課税となっている。

このように他の先進国には見られない優遇された税制になっており、それが、世代間、つまり勤労世代の給与所得者とのバランスや、世代内、つまり年金受給者で給与所得のある人とそうでない人とのバランスという観点から、公平性を欠いたものになっていることが見直しの大きな理由だ。

税制改正は、必ず「損得」が付きまとう。

総論で賛同していたマスコミも各論になると、急に歯切れが悪い論調が目立ち始める。メディアの側でも、ここは日本の経済社会にとって極めて重要な構造改革だと、腹を決めた報道・論調が望まれる。

DIAMOND online(2017年11月23日掲載記事)から転載(会員限定記事)