- Review

【論考】黒川 清 先生に聞く「AI時代に問われる“知”と“個”の確立」 ~繰り返し問うことから本質に迫る~

January 15, 2026

東京財団の研究プロジェクト「AIデータ利活用社会の実現」では、人口減少社会における持続可能な医療・社会システムの構築を目指し、デジタル技術とデータガバナンスのあり方を検討しています。 AIが膨大な知識を処理し、データが社会を駆動する時代において、私たち人間に求められる役割とは何か。既存の権威や前例にとらわれず、常に「本質」を問い続けてきた黒川清先生(日本医療政策機構 理事・終身名誉チェアマン)に、これからの時代を生き抜くためのキャリア論とマインドセットを伺いました(聞き手:藤田卓仙)。

| ■ プロフィール 黒川 清(くろかわ・きよし) 1936年生まれ。東京大学医学部卒業。1969年に渡米し、ペンシルバニア大学、UCLA医学部内科教授などを経て1983年に帰国。東京大学医学部教授、東海大学医学部長、日本学術会議会長(2003-06年)、内閣特別顧問(2006-08年)などを歴任。2011年には国会に設置された東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)の委員長を務め、世界的に高い評価を受ける。現在は世界認知症審議会(WDC: World Dementia Council)委員・副議長、政策研究大学院大学・東京大学名誉教授。東海大学特別栄誉教授、特定非営利活動法人日本医療政策機構(HGPI)理事・終身名誉チェアマン。 |

1.AI時代だからこそ、「なぜ」を繰り返し問う力が人間の価値になる

――本プロジェクトではAIやデータの利活用をテーマにしていますが、先生は常々「考えること」の重要性を説かれています。知識へのアクセスが容易になった現代において、医師や専門家はどうあるべきでしょうか。

黒川: 東大生はそういうのが得意なのですが(笑)、知識の量や正確さといった「クイズ」の能力では人間はネットやAIに勝てないかもしれません。でも、だからこそ人間にしかできないことがあります。それは「なぜ」を問うことです。

私はよく、週末の夜に部屋を真っ暗にして、「なぜこうなっているのか」「本質は何か」と自分に問いかけ続けます。昼間はネットや電話があるからダメなんです。みんな普段は各自やることにおされて大変でしょ。だから考える暇ないのもわかるんですよ。だからぜひ、週末の夜にあれこれ考えて自問自答してほしい。結構忘れてしまうから、記録も忘れずにするといいです。そうしていると、朝方の4時頃にふと答えが見つかることがあります。

現代の医師や研究者も、ガイドラインや既存の知識を知っているだけでは不十分です。「なぜそのデータになるのか」「なぜその治療が必要なのか」。AIが答えを出せる時代だからこそ、その前提を疑い、問いを立てる「知力」が問われているのです。

医者の場合は、患者さんと一対一で会って、○○の調子が悪い、●●はどうですかって問答を繰り返していろんなことを聞いているうちに、話を聞きながらこれじゃないかなあっていう仮説ができる。目の前で話しながら答えを断片的に拾いつつ、常に相手の訴えを聞きながら、その次は何だってこう聞きながら次々とやる。医者にとっては、何を今度は知りたくて何を聞くか、見るのかっていうのが非常に大事なことです。

政策関係者も同じです、なぜ、今の日本の研究力が落ちてきているのか?その本質を考えないといけません。

――なぜ、今の日本の研究力が落ちてきているのか?の答えに関しては教育も大事かと思います。

黒川: 京大出身でノーベル賞をもらった人は結構多いんですよ。14人ぐらいだから。一方で、東大出身者が少ないのはなぜか。結局京大の方がいいとは言わないですが、やっぱり東大の方がかなり型にはめる教育だし、受験勉強の弊害っていうと、まあそういう面もあるんですよね。

大学の意義って何だと思いますか?今はみんな大学行っているでしょ?なんとなく猛烈勉強したってあります?大学っていうのはそういう根幹的なことを基本的に教えているはずなんですが、教わった側は大体あんまり実践してない。それでも何となく分かるはずなんです。

大学で重要なのは「何を知りたいか」を考えることです。学生に考えるきっかけ、チャンスを与えることが教育の本質です。

あなたは何を知りたいのかっていうのはとても大事なことなんです。

(2025年10月22日 東京財団にて撮影)

2.「前例」を壊す勇気:米国でのサバイバルとキャリアの転換

――先生は1969年に渡米され、当時の日本の医学界の常識を破って14年間も米国で活躍されました。その原動力は何だったのでしょうか。読売新聞の2022年連載[時代の証言者]でも話されていますが、先生のキャリアに関しても改めて伺えますか。

黒川:もともと父方が代々医師であるし、長男だからというくらいで、そこまで深く考えずに医学部に入りました。今ほど自由でもないしね。ただ、病院というのは、本来健康な人は来なくて、辛くて困っているから来る場所であって、そうした人達に対応できるんだから、子供の頃から医者っていうのはいい仕事だなとは思っていました。

受験を甘く見ていて最初は浪人してしまったのですが、2回目の受験で東大にも慶應の医学部にも合格しました。比べると慶應は学費がかなり高かったので東大に行きましたが(笑)。

大学時代、私は解剖学の養老孟司さんと同期で、「講義に出ないで試験だけは受かる」なんて言われたこともありますが、授業にもちゃんと出てはいました(笑)。ただ、真剣に聞くというよりは、いかに自分の頭で考えるかが大事だと思っていました。

このインタビュー記事も、これを読むのは一体誰?この記事は誰がどのくらい読むの?ということが大事ですよね。

――先生は、英語に関してはどのように勉強されてきたのでしょうか。アメリカで医師をするにはかなりのレベルが必要かと思いますが。併せて渡米の経緯に関しても伺えますか。

黒川: 私はアメリカに行って生活して覚えた感じです。それまでは学校でやる程度でした。日本じゃ使わないでしょ、長らく鎖国していたくらいだから(笑)。

渡米に関しては、敗戦後の日本に漂っていた閉塞感から抜け出したかった、というのが正直なところです。日本は戦争に負けたじゃないですか。それまで日本は絶対勝つ!だったのに。終戦時私は子供だったんですが、既に日本にいてもなあという感じでした。

ジャズもその頃好きでした。戦争に負けてアメリカ人が日本に進駐して、日本にいてもラジオやその辺りでもアメリカの音楽が流れるようになりました。当時は子供だったんですが、子供心に聞いていてなんか調子がいいんですよね。日本語でもないのに不思議な話なんですが。

だから、医学部を出てアメリカに行く機会を得た時は、特に迷いもなかったですね。ちょうど医学部を起点に始まった東大紛争が激しくなり、落ち着いて研究できる環境ではなくなったこともあります。そうしたところ、当時の第1内科の先輩(である尾形悦郎先生)にペンシルバニア大学を紹介されました。

行って来いよって言われて行ったわけですが、行ったら、ペンシルバニア大の先生はすごく良い先生で、前に先輩も留学に行っていたから、彼も日本人がどういう感じかってよく知ってるわけですよね。よく勉強するし、真面目だってこと。英語は下手だけど(笑)。

だから、日本人はウェルカムという環境だったんですが、その先生は私が行って一ヶ月でサバティカルのためロンドンに行っちゃったんですね。その間、いわば放っておかれたわけですが、同じ研究室には同じテーマじゃないけど競争相手もいる訳だから、あいつらには負けられないなって思って猛烈に勉強も実験もしました。

それである程度の結果が出て、当時の日本の医局常識では「3年で帰国しなければポストがない」と言われていたんですが、私はやっぱり臨床が好きだったんですね。その結果、米国で医師免許を取り直して生き残る道を選び、UCLAへと移りました。医師免許は州ごとに試験があるんですが、当時色々調べたら、カリフォルニアとニューヨーク、あとフロリダの医師免許取得が当時の三大難関だった。それでも臨床をやりたいということで、あの頃は一番勉強しましたね。うちのかみさんにも、「あんな勉強ばっかりしてたあなたは見たことないね」ってよく言われました(笑)。

――ペンシルバニアからロサンゼルスの引っ越しは大変だったと聞きました。

黒川: その頃は貧乏だったから、費用を節約するために自分で運転して、妻と幼い子供を連れて2週間かけて大陸を横断したんです。北のルートの方が景色がいいと言われて、カナダの方まで回ってね。途中はモーテルに泊まるお金も惜しいから、キャンプ場にテントを張って寝泊まりしました。スーパーで食材を買って、バーベキュー場で焼いて。今思えば無茶だけど、ロサンゼルスの街が見えた時の達成感はすごかった(笑)。あれは大冒険だった。そういう「サバイバル」の経験が、何が起きても生きていけるという自信に繋がりました。

アメリカは移民の国だから、世界中から逃げてきた人がたくさんいるんですよ。特に、ロサンゼルスみたいな所はアメリカでも後から発展してきたところだから、当時ユダヤ人がすごく多かったですよ。それこそ、ロスに来て早々に家を借りようと思って電話なんかすると、ガチャンって切られて。あなた達に貸す家じゃない!っておばあさんの声で怒鳴られて、その時はとんでもねえ奴らだと思ったことがありました。だって家を貸しますって書いてあったから見て行くわけじゃないですか?それなのに行ったら怒られて、全然理由がわからなかったんですけど、後から知ったのは、そこは、要はユダヤ人がユダヤ人に貸すための家でした。ユダヤ人だけの居住区だと彼らが決めていたんですね。

UCLAの頃に住んでいたのは、若い日のマイケル・ジャクソンが引っ越してくるような高級住宅街で、治安もよくていい場所でした。アメリカ人じゃなくてもある程度のレベルまで来れば、当時は日本人もちゃんとそういった暮らしができたのです。

――その後、日本に戻られました。どんな経緯だったのでしょうか。

黒川: 正直言って日本には戻りたくない気持ちもありましたが、尾形先生らから強く説得されて東大に戻ることになりました。

日本の組織は「タテ社会」「前例踏襲」が強いけれど、イノベーションは予定調和からは生まれません。私が東海大学医学部長に転身した際(1996年)も、東大教授の任期を残しての異動は異例中の異例でしたが、新しい教育カリキュラムや研修システムを作るには、場所を変える必要がありました。その頃、東海大学は大学側の姿勢が東大とは違いました。当時の日本では新しい研修システムや仕組みを取り入れて、アメリカにいた時の学生や研究者も視察に来たし、希望してそうした仕組みに参加した医学生もいましたね。

3.独立した「個」が社会を変える:政策提言とガバナンス

――先生はイノベーション25戦略会議の座長や、国会事故調の委員長など、科学と政治の接点で重要な役割を果たされてきました。こうした行政や政治との関わりに関しては、どのようなお考えで取り組まれたのでしょうか。

黒川: 日本の最大の課題は、独立したシンクタンク機能の弱さです。役所(霞が関)は優秀ですが、どうしても日本でシンクタンクというと、結局は役所の下請けになってしまっていることが多いです。役所は「決まったことをやる」のが仕事で、それはそれで大変な仕事なんですが、新しいビジョンや「なぜ」を問う機能は弱い。

イノベーション25では、いまの高市総理が当時の担当大臣だったけれど、非常にアンビシャスでした。最初は科学技術のことはそこまで詳しくなかったかもしれないですが、どんどん吸収して変わっていきました。政治家がああやって変わっていくのを見るのは面白いですね(笑)。

役所は、不都合な真実も含めた検証も苦手です。2011年の福島第一原発事故の後の国会事故調(2011-2012年)の時、私がこだわったのは「政府からの独立性」と「英語での発信」でした。そのときには、ダボス会議への参加などを通じてそれまでに築いた海外の友人の存在が大きなものでした。世界中が日本を注視している中で、データを隠さず、第三者の視点で検証し公開することでしか、信頼は繋ぎ止められません。 東京財団のプロジェクトが目指す「データガバナンス」も同じでしょう。

日本医療政策機構(HGPI)を設立したのも、政府から独立し、しがらみのない立場でデータを分析し、政策を提言する組織が必要だと考えたからです。イギリスやアメリカにはそういう機能がある。日本の場合は、シンクタンクをいくつか作ったのはいいんですが、結局シンクタンクでも国からお金をもらってやってるっていうところが結構多いんですよ。だからそれはちょっとまずいんじゃないの?と私は思っていました。

民主主義を成熟させるためには、お上にお伺いを立てるんじゃなくて、民間の知恵が社会を動かす仕組みが必要なのです。

(2025年10月22日 東京財団にて撮影)

4.未来への提言:世界へ飛び出し、“Carpe Diem”を生きよ

最後に、キャリアや将来に悩む中高年、そして次世代のリーダーたちへメッセージをお願いします。

黒川: 日本は会社に入ったらそこにずっといろと。そうじゃないと切腹だって話があります(笑)。縦社会の終焉っていうけど、某有名銀行とかに入ると東大だけじゃなくいろんな大学出身の人がいる。有能な人はたくさんいるけど、それなのに結局なんか東大のやつが一番いいんだとかってみんな思い込むというか持ち上げるじゃないですか。当の本人も、入ってから思ったのと違うと、自分の評価やあれこれ不満を持つようになる。嫌だったら他銀に転職すればいいのに、実際は移らないんですよ。つまり目標というか、なりたいものはバンカーじゃないんですよ。○○銀行の行員であること。私は○○銀行のものですって必ず言うから、その組織に所属している自分でいたいってことですよね。

若者には「海外へ行け」と私もよく言っています。大学のときに留年とか一浪しても別にそれほど差別されないですよ。一回休んでもいいから、正式な留学じゃなくても、難しいなら休みで遊びでも何でも、世界一周でもいいから一年間、とにかく日本にいないで外に行ってくれっていうのが私の考えなんです。昔は周りに休学の勧めって言ってたくらいです。

どこ行っても、友達ができるわけで、それは自分だけのネットワークになる。仕事になっちゃってからこういうネットワーキングをするのはやっぱり難しいです。

学生や若者に限らず、ある程度経験を積んだ中高年もまた外に出るべきだと思います。お金も多少あるだろうし、子供の手も離れている。観光旅行ではなく、1ヶ月くらい同じ場所に住んでみる。そうすれば、肩書きのない一人の人間として、異文化の中でどう振る舞うかが試されます。日本や自分自身がそうすることで客観的に見えてきます。

日本は島国だから鎖国もできるけど、明治維新のときは世界を知るために岩倉使節団を海外へ行かせたわけじゃないですか。みんなで船で行って、また帰ってきて。そういう人達を何回も派遣していました。船で移動する間は時間があるから執筆なども進んだわけで(笑)。中高年も、考える時間が自然と生まれる環境を自ら作ることが大切です。

あと、オバマ大統領っていたでしょ。あの人はスピーチ上手だったんですが、彼のパワーポイントを見たことありますか?ないですよね。何故か。パワーポイントを使うというのは、データを見せるためにやってるんですよ。でも、スピーチっていうのはデータを見せることじゃなくて、言いたいことを喋ってるんです。それで、皆すごく感動したというようなことがあった。やっぱり喋るっていうのは人間だけがやることですから、喋ったことで他人を納得させる、なるほど、と言わせなきゃいけないと思います。

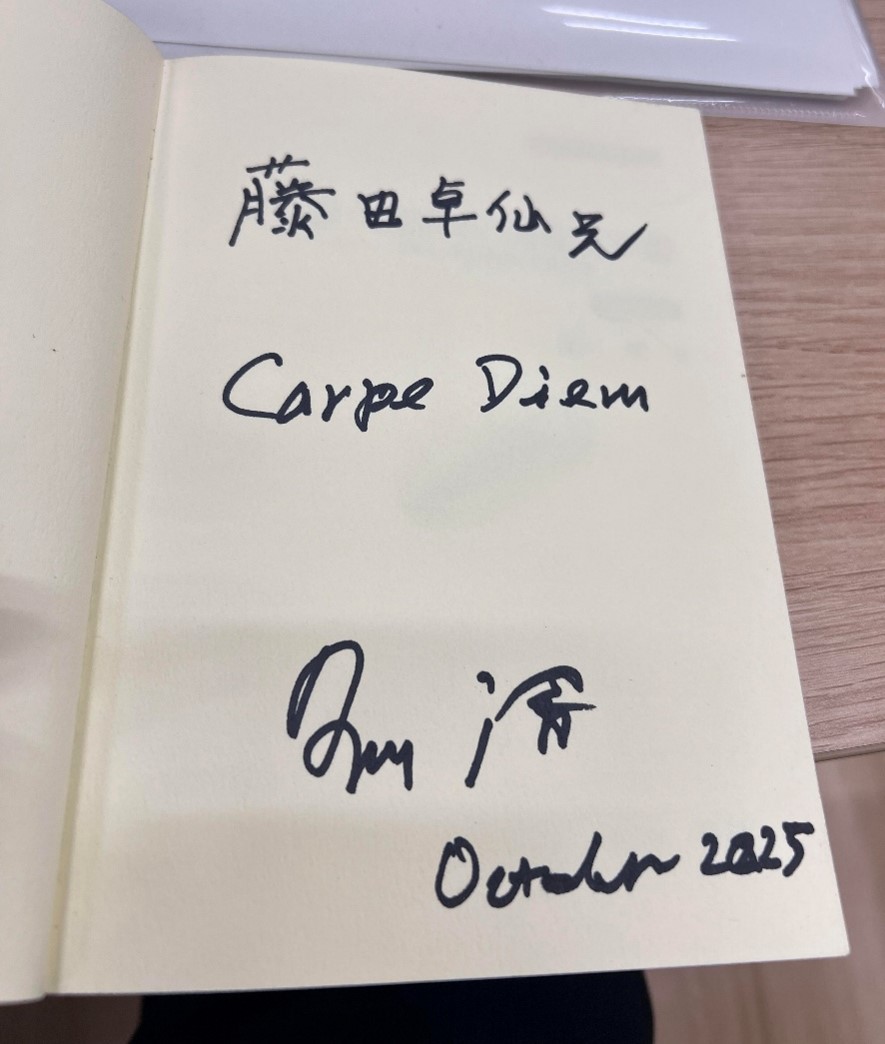

私が好きな言葉に「Carpe Diem(カルペ・ディエム=その日を摘め)」があります。明日のことは誰にも分からない。だから、今日やるべきことは今日やる。明日死んでも悔いがないように、その日その日を大切に生きる。AIやデータが社会を変えていく激動の時代ですが、変化を恐れず、自分の目で世界を見て、異なる背景を持つ人々と対話をする。そして自らに問い続けることだと思います。私は、もっとなんか面白いことないかなって日々思っています。私どう見たって日本じゃ変な人なんですよ。いろいろ言ってるからね(笑)。

(2025年10月22日 東京財団にて収録)

インタビュー後に、藤田が医学部学生時代に勉強をした黒川先生のご著書『水・電解質と酸塩基平衡(改訂第2版)』に「Carpe Diem」のメッセージとともにサインを頂きました。

その日その日を大切に生きていければと思います。ありがとうございました。

過去の東京財団Review(インタビュー動画)

「得手に帆を挙げよ:尾身 茂氏のキャリア変遷の内にあった決断と想い」

『日経メディカル Online』記事

・黒川清氏に聞く医師のキャリア─「なぜ」を問い続け、世界へ飛び出せ

・尾身茂氏に聞く半生 Vol.1「社会との関わりを求めた青年時代、法学部から医師を目指すまで」

・尾身茂氏に聞く半生 Vol.2 「これぞ私の得手だった」寝食を忘れて取り組んだWHOでのポリオ根絶

・尾身茂氏に聞く半生 Vol.3 COVID-19対策分科会会長としての決断とメディア露出の日々、気持ちを支えたもの

※本インタビューは、日経メディカルとの共同企画シリーズの一環となっています。