エグゼクティブサマリー

本報告書は、地域医療におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の実装に関する課題と可能性を多角的に検討し、実践的な政策提言を導出することを目的とした東京財団政策研究所の研究成果を取りまとめたものである。

とりわけ、次の3つの政策課題に焦点を当てる:

1) 分散型かつ出口規制型の医療データ・ガバナンス体制の構築

2) 地域における医療データ利活用とEBPMの促進

3) 生成AIやメタバース等の先端技術の地域実装と人材育成の制度設計

地域医療DXの実現に向け、医療政策学・医事法学・医療情報学の観点から課題を整理し、政府・自治体・民間事業者に対して具体的提言を行う。特に、人口減少社会において持続可能な医療・介護体制を確保するため、法制度整備、技術基盤構築、人材育成の三位一体によるアプローチの重要性を指摘する。

日本では少子高齢化が急速に進展し、2040年には医療・福祉分野で約100万人の人材不足が生じると予測される。このままでは地域ごとの医療・介護サービスの維持が困難となり、医療DXを活用した効率化と負担軽減が不可欠となる。本報告書は、地域医療情報連携ネットワーク(地連NW)を起点とした分散型・出口規制型のデータ・ガバナンスモデルの構築、生成AIやメタバース等の技術活用、人材育成施策の具体化を目指す。

以下、第1章から第4章までの章立てに沿って要約し、最後に政策提言をまとめる。

本書の内容のうち、それぞれの立場から関係の深い箇所だけでもご参考にしていただけたら幸いである。なお、本報告書で使用している専門用語や略語については、巻末に用語集を付している。必要に応じて参照されたい。

第1章 序論

本章では、研究の背景と目的、実施体制、基本方針について述べた。

日本の医療提供体制は、生産年齢人口の減少と高齢化により2040年を一つの転換点として大きな変革を迫られている。特に地方では医師不足、医療機関の縮小により「医療過疎」が深刻化しており、また新興感染症や自然災害に備えたレジリエンスの確保も急務となっている。

こうした中、医療・介護分野においてもデジタル技術活用による効率化が求められるが、日本では医療情報基盤の脆弱さや、個人情報保護規制の運用上の課題が顕在化している。地連NWも維持困難な状況にあり、全国医療情報プラットフォームとの統合・調和が求められている。

研究体制として、医療政策学、医事法学、医療情報学、データサイエンスの4分野の専門家を結集し、文献調査・フィールド調査・有識者ヒアリングを重ねて本報告書をまとめた。重点課題は、①分散型・出口規制型ガバナンス体制の構築、②地域単位でのEBPM(Evidence-Based Policy Making)促進、③先端技術と人材育成の推進である。

第2章 医療データ一次利用と地域医療DX

本章では、地連NWの現状と課題、オンライン診療を含めた地域医療DXの取り組みについて整理した。

地連NWは、医療機関間の診療情報共有を目的に構築されてきたが、制度的支援や財政基盤の脆弱さ、データ標準化の遅れにより、多くが持続可能性に課題を抱えている。特に、患者本人の同意取得に過度に依存する「入口規制」型運用が、医療現場に負担を強いている。

今後は、本人同意に依存せず、データ利用段階での監視・管理により人権保障を図る「出口規制」型のデータ・ガバナンスに転換する必要がある。また、全国医療情報プラットフォームと地連NWの調和的統合を目指し、標準化・相互運用性の確保、セキュリティ強化、コスト分担の適正化が求められる。

フィールド調査では、佐渡市、吉備中央町、茅野市といった地域における地連NWや遠隔診療の実践例を取り上げ、人材不足を補うICT活用の重要性と、自治体・医療機関・住民の連携体制の必要性を明らかにした。

第3章 医療データ二次利用とEBPM基盤整備

本章では、医療データの二次利用促進とEBPMに向けた制度設計、人材要件について論じた。

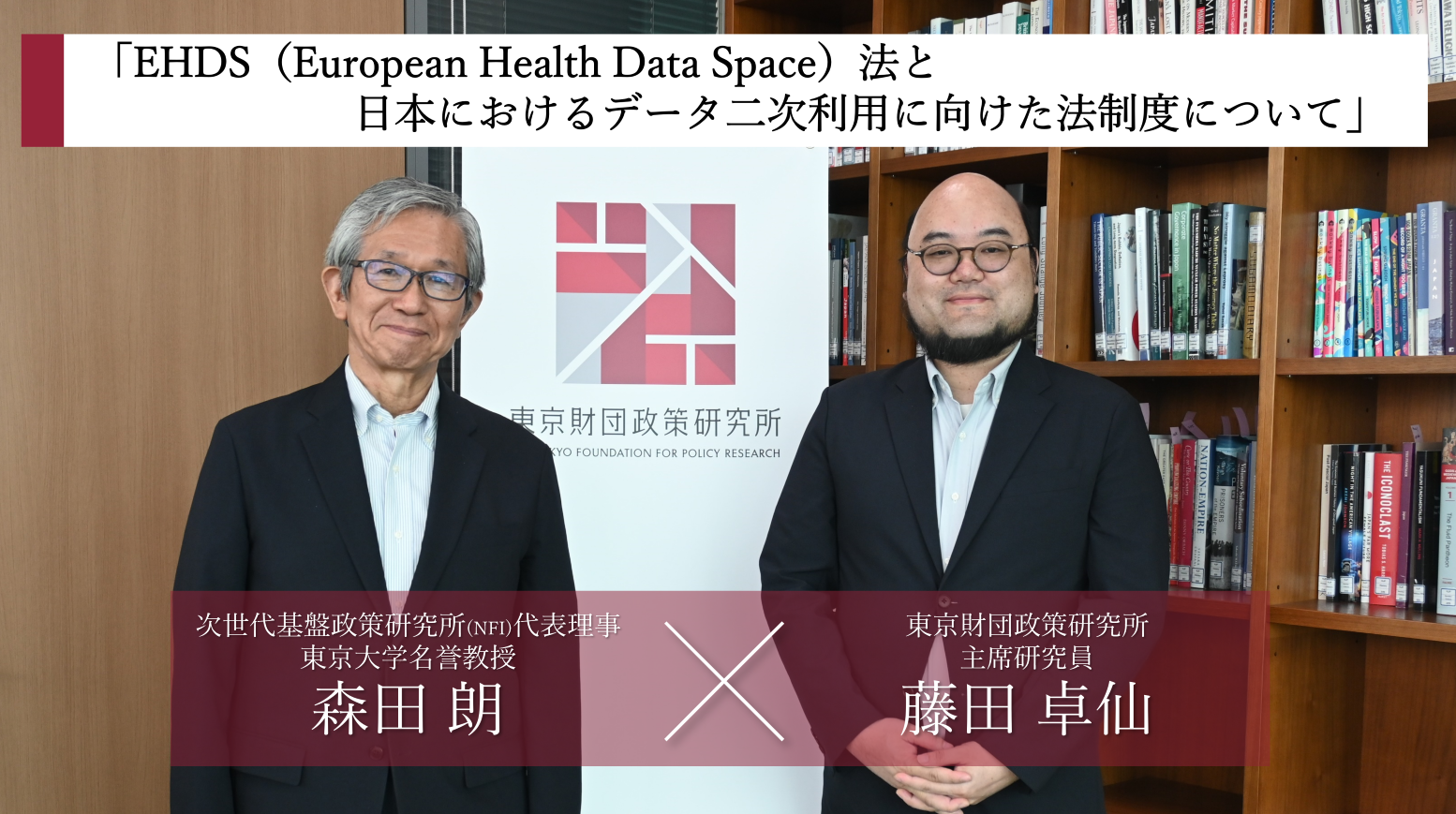

データの二次利用は、臨床研究、医療政策立案、公衆衛生向上に不可欠であるが、プライバシー確保とデータ利便性のバランスが重要である。欧州のEHDS(European Health Data Space)や米国のTEFCA(Trusted Exchange Framework and Common Agreement)など、国際的な先行事例では、分散型基盤の上に信頼に基づく共有ルール(Trust Framework)を構築し、データ主権ないし一定のデータコントロール権を個人に残しつつ二次利用を推進している。

日本においても、国際的な標準規格(HL7 FHIR; Fast Healthcare Interoperability Resources)等の普及促進、匿名加工情報の取扱いの厳格化、データ提供の透明化が急務である。加えて、データ活用を支える人材育成が不可欠であり、医師、看護師、行政職員に対するデータリテラシー教育を強化することが求められる。

具体的には、全国の医師約5%をデータ担当医とし、各地域包括ケア圏域単位で専門チームを設置すること、自治体にはデータ分析・政策立案を担うEBPM推進職の配置を提言する。

第4章 医療DXと法制度改革:国際比較と提言

本章では、生成AI、メタバースなど新技術の応用と、これを支える法制度改革の課題を国際比較の視点から整理した。

生成AIの医療応用には、診断支援、治療提案、患者モニタリング等多様な可能性があるが、同時に説明責任、バイアス排除、安全性確保といった課題を伴う。欧州のAI規則案(AI Act)や、米国のFDAのSaMD(医療機器プログラム)規制に見られるように、リスクベースでの規制体系整備が進められている。

日本でも、個人情報保護法改正により医療データの取り扱いルールは強化されつつあるが、生成AIやデータ越境移転(DFFT構想)を見据えた包括的枠組み整備が急がれる。特に、匿名加工情報の国際基準適合、患者主体のデータコントロール権強化、データ共有インフラの安全保障上の管理が重要である。また、医療・介護領域における生成AIの活用ガイドライン整備と、医療現場でのAI活用スキル育成を政策パッケージとして推進すべきである。

政策提言

以下の取り組みを求める。

- 医療データ・ガバナンスにおいて、分散型基盤+出口規制型運用への転換を推進する。

- 全国医療情報プラットフォームと地連NWを相互補完的に統合し、標準化・セキュリティ対策を徹底する。

- 医療・介護・行政間の横断的データ連携基盤を国際標準(FHIR等)で整備し、地域包括ケアを支える。

- 患者主体型データポータビリティ(PHR; Personal Health Record活用)を普及させ、国民の権利を守る。

- データの二次利用に際し、透明性確保とプライバシー保護を両立した制度設計を進める。

- 生成AI活用における安全性確保・説明可能性担保のガイドラインを整備する。

- 国際標準に準拠したTrust Framework構築により、越境データ共有(DFFT)を実現する。

- データ担当医(全国で7万人規模)およびデータ活用人材(コメディカル、行政職員)を養成・配置する。

- 医療DX人材育成において、遠隔教育・認証制度・地域内実践機会を組み合わせた体系的育成を行う。

- 医療DXの推進を段階的に進め、地域単位のパイロット→全国展開→国際連携のロードマップを策定する。

図)筆者作成:chat GPT使用