見た目の胡散臭さのせいもあってか、「あなたはいったい何がしたい人なのか?」ということをよく聞かれる。なかなかうまく答えられないのであるが、紆余曲折ある経歴の中で一定したものがあったと信じたい。

2017年に受けたインタビューでは、「医学的エビデンスに基づき、産学連携を推進する」[1]という見出しがついた。そのときは医学・医療より広範な「ヘルスケア」において、「エビデンス」がない商品・サービスが横行していることを危惧して話したように思う。

また、最近は、Data For Social Transformationからエビデンス・スタジオという名称に変更した、産学での取り組みのお手伝いなどもしている[2]。そこでは、Low-Value Care(低価値医療)に関する議論[3]もデータに基づいて行っている。

今年東京財団から出した文書[4]でも、イギリスにおける減塩の政策を代表とするEBPM(Evidence-Based Policy Making)に関して言及をした。

どうやら、エビデンスという語とは縁があるようだ。

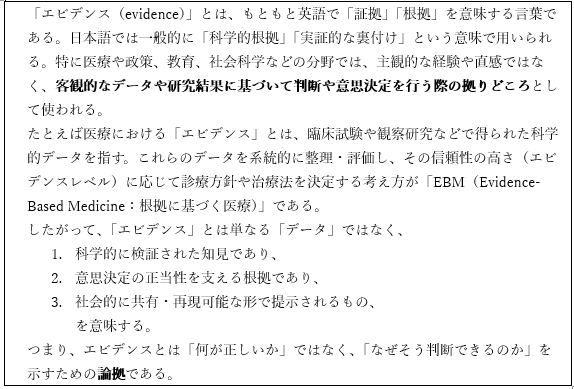

そもそも「エビデンス」とは何であるか。最近の常で、Chat GPT5に聞いてみたところ、以下のような回答を得た。

私も概ねそのように理解している[5]。

このエビデンスなるものに関して、『なぜEBMは神格化されたのか―誰も教えなかったエビデンスに基づく医学の歴史』(以下「本書」)[6]という大著が昨年出された。

本書は、EBM(Evidence-based medicine)が「科学的正当性」の象徴として神格化されてきた過程を解き明かそうとするものである。そもそも、医学はエビデンス抜きにはありえず、ヒポクラテスの時代から実証的医学はあったことに触れたうえで、EBMという1990年代からの運動が「権威装置」としていかに医学を狂わせてきたかということを書いている。

著者の大脇幸志郎(以下すべて敬称略)[7]とは、学生時代から一定の距離で関わってきた(といっても本を謹呈されない程度の距離感である)。これまでに出した他の本を含めて、「エビデンス」に頼る医師や「健康教」への警鐘を鳴らしており[8]、その主張は必ずしも私には受け入れられない内容も含まれるが、一定の価値はあるように思っている。同時に非常に危うい内容であるとも思っているが。

1年前の本であるが、いくつか簡単な感想をランダムに並べたいと思う(ちなみにChatGPT5に書評を書かせてみたら、読んでいないのが明らかな内容[9]であった。AIも長文は斜め読みするのであろうか)。

本書では、まえがきで非学術的な本である等と謙遜する仕草をしたうえで、読み進めていくと、医師は週に10分しか勉強しない[10]、医師は身内びいきであると繰り返されることも含めて、毒のこもった過激な内容が書かれている。

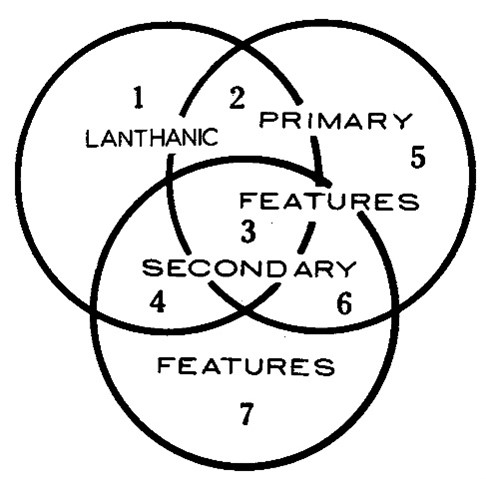

特に、図1のファインスタインのヴェン図は「臨床医のほとんどが持っていない高度な数学的技術」[11]とするのもかなり思い切った物言いであると思う。

図1:ファインスタインのヴェン図[12]

現実のEBMの歴史が、そのように正義ではないものであったのだから仕方ない、ということなのだろうが、ここまで言われてしまうと多少弁護してあげたくなるような部分もあった(某教授が本書に関して「ダラダラとした詭弁と衒学が続く」と評していたが、それはそれで言いすぎだと思う)。全体としては、日本のことももうちょっと書いて欲しいものである、とは思った。さらに長くなってしまうのを嫌ったのだろうか。

P207から紹介があるPROSPERO[13]の取り組みに関しては、確かに失敗しているのかもしれないが、LLM(大規模言語モデル)の生成AIが広まった現在においては、ますます何らかの「論文」や「ガイドライン」への「権威付け」が必要となっているのも間違いない(「質の低い研究の嵐に飲み込まれた」[14]という表現は良いと思ったが、さらにシェイクスピアを引いたりしているところは少々格好をつけているなとは思った)。

その他の感想として、ここでは詳しくは書かないが、P327で紹介されているヨアニディスの2005年の論文[15]や以降の彼の議論[16]の紹介に関して述べる。私はイリイチの「医原病」[17]という考え方も好むものであり、「AI原病」なるダジャレも書いたことがあったくらいであるから、重大な問題提起ととらえているのであるが、ヨアニディスも含め、あるべき姿のEBMを信じているからこそ言っている部分はあるのではないか。

EBMへの指摘だけでなく、EBPMに関しても、ともすればPBEM(ポリシーに基づいたエビデンスづくり)になるという批判はあり[18]、期待した結果を導くことは(その科学的な価値をさておけば)ある程度は可能である。だからと言って、EBPMを否定するべきではなく、正しいEBPMがなされることに期待すべきであろう(EBPMに関しては本書のP462以下でも言及がある)。

本書のP378以下では、デジタルヘルスにおけるエビデンスの危うさへの指摘もある。AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)の「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」において示された指針群[19]をそうした目線で眺めるのも面白いと思う。

EBMへの期待という意味では、本書で紹介されている人々は政治闘争に明け暮れていたばかりではなく、あるべきEBMの普及を信じて取り組んでいた人が多かったはずであることも指摘をしておきたい。本書でも述べられているが、「エビデンスのピラミッド」[20]やそれに類する簡易なものがちょうどよいとは、ほとんどの人は思っていないはずである。今思うとやや不思議なことなのであるが、私は2015年にオックスフォードに行き、本書P202でも紹介があるEQUATORによる第1回のPublication School[21]に参加したことがある。そこで、ダグ・アルトマン(確かにダグとファーストネームで呼んでいた[22])からGRADE(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)[23]やCONSORT(Consolidated Standards of Reporting Trials)[24]等のガイドラインに関して教わっている[25]。その時の美化された記憶からすれば、1994年の「『スキャンダル』を書き連ねた」(本書P175)論文[26]も含めて、EBMへの期待はベースにあったように思う。P183 ではUpToDate[27]等の紹介もあるが、生成AI以降のものであるOpenEvidence[28]のようなものはどうとらえるべきか。

最後に本書に関してもう1点、P450から紹介されているNBM(ナラティブ・ベイスト・メディスン)に関して述べる。2001年のグリーンハルの著書[29]に、当時文化庁長官であった河合隼雄[30]が推薦の辞を寄せていることに言及がある。実は、私は2004年にちょっとしたきっかけで河合隼雄にインタビューを行っており、そのときに彼からNBMを強く宣伝された[31]。その後、グリーンハルの著書を和訳した齋藤清二とSNSで緩くつながったりしながら、何となく自分なりのNBMもしくはナラティブ・アプローチに対する理解をもつようになった。河合隼雄は、自身がユングを日本に紹介し、定性的な研究を科学的に記述することへの苦労を、NBMに重ねて見たのであろうし、河合自身の関心の一つであった「物語」としてのナラティブの意義を感じたのだろう[32]。しかし、本書においては、NBMはけちょんけちょんに書かれている。グリーンハルのカール・ポパーに対する理解に関わる記載箇所[33]はまあ仕方ないとしても、かなり手厳しい。また、NBMは定義がはっきりしない部分がEBM以上に大きい[34]。一方で、大脇の他著[35]では、ある種NBMを取り入れたような医師患者の接し方を推奨しているようにも見える。私の理解するNBMとEBMの距離感に関しては尾藤の著書[36]の説明が近い。彼は、意思決定の根拠の一つである医学的根拠の扱いの難しさに触れたうえで、ナラティブ・アプローチに関して「人が問題でなく、問題が問題である」としている。そして、パターナリスティックに正しい答えに導くような発想ではなく、欲望形成の支援をするスタンスに立つという考え方を紹介している。東京財団の以前のReview[37]で、患者の自己決定と言っても難しいよねという話をしたが、では医師はどうすれば良いのか?に関しての一定のヒントを同著にて尾藤は示している。ぜひ、ご関心がある方は読んでいただきたい。さておき、この尾藤の考え方と大脇の考えはそこまで遠くはないように思う(両者に聞くとどちらにも否定されそうであるが)。そして、NBMの意義に関しても、本書はもう少し肯定的な部分も示すべきであったのではないかと思う。

感想が思ったより長くなってしまった。

一番言いたかったことは、EBMやエビデンスに関して、興味深い視点を提示する良い本であると思った一方で、ある一定の非科学的な医師の言動に接近しすぎてしまう危険性を感じたということだ。エビデンスに基づいて乳がんの温存療法を推し進めた某医師はその後、むしろエビデンスから遠い世界に行ってしまった。「力への意志」[38]からは遠そうな大脇がどのようになりたいのか、人のキャリアのあり方は様々だが、近々良い機会があるので直接聞いてみようと思う(自分の今後のキャリアも怪しいと言うのに)。

コロナ禍に際して鼎談を行った[39]SF作家の樋口恭介を含めた3人で、中年男性のキャリアに関する話を近日行う予定である[40]。少々マニア向けともいえるが、「男性」、「中年」に限らず、たとえば女性であっても、いわゆるキャリア形成が進んだ後のセカンドキャリアや、終活に如何に向かうかといったことは、この超高齢化社会においては重要なテーマであると考えている。また、エビデンスに関しては、医療政策の決定における重要な要素であるのは間違いない。

他にもReview等、当財団からの発信でも類似のテーマを扱うつもりであるので、またご意見をお寄せいただけたら幸いである。

参考文献

[1] 医学的エビデンスに基づき、産学連携を推進する〜藤田卓仙・慶應義塾大学医学部特任助教

[2] https://evi-studio.or.jp/

[3] プライマリケアで「低価値医療・無価値医療」を提供する医師の特徴を分析 | 医療・健康 - TSUKUBA JOURNAL

[4] 地域に根ざした医療DXの実装に向けた人材開発に関する政策提言 | 研究プログラム | 東京財団

[5] なお、サケットはEBMを「個々の患者の医療を行う上で、現時点で入手可能な最良の根拠を、良心的に、明示的に、分別を持って利用すること」と定義している。https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA40825426

[6] なぜEBMは神格化されたのか 誰も教えなかったエビデンスに基づく医学の歴史 | ライフサイエンス出版

[7]https://www.youtube.com/watch?si=9_ADUbbSJvYRaUuw&v=DDdXkwa_SgY&feature=youtu.be

[8] https://kaigo-postseven.com/205684

[9] https://chatgpt.com/share/68edd3c8-e570-8002-8716-7ba3ff7e626e

[10] 本書P244

[11] 本書P129

[12] FEINSTEIN AR. BOOLEAN ALGEBRA AND CLINICAL TAXONOMY. I. ANALYTIC SYNTHESIS OF THE GENERAL SPECTRUM OF A HUMAN DISEASE. N Engl J Med. 1963 Oct 31;269:929-38. doi: 10.1056/NEJM196310312691801. PMID: 14056638. のFigure4

[13] PROSPERO

[14] 本書P208

[15] Ioannidis JP. Why most published research findings are false. PLoS Med. 2005 Aug;2(8):e124. doi: 10.1371/journal.pmed.0020124. Epub 2005 Aug 30. Erratum in: PLoS Med. 2022 Aug 25;19(8):e1004085. doi: 10.1371/journal.pmed.1004085. PMID: 16060722; PMCID: PMC1182327.

[16] Ioannidis JP. Evidence-based medicine has been hijacked: a report to David Sackett. J Clin Epidemiol. 2016 May;73:82-6. doi: 10.1016/j.jclinepi.2016.02.012. Epub 2016 Mar 2. PMID: 26934549.

[17] イヴァン・イリッチ 著ほか. 脱病院化社会 : 医療の限界, 晶文社, 1998.10, (晶文社クラシックス). 4-7949-1262-5, 10.11501/14284066. https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002710436

[18] RIETI - PBEMを排し、EBPMを促進すべきである

[19] 医学会発「指針」とは? | E-LIFEヘルスケアナビ | ヘルスケアサービス事業者・利用者向け情報サイト

[20] 本書P152~167

[21] First EQUATOR Publication School a resounding success | EQUATOR Network

[22] 本書P300

[23] 本書P171-182

[24] 本書P200

[25] 植谷可恵, 市川周平, 大和田啓峰, 奥村泰之, 後藤禎人, 藤田卓仙. 第1回 EQUATOR Publication School. 日本臨床試験学会雑誌. 2015;10:s211-8.

[26] Altman D G. The scandal of poor medical research BMJ 1994; 308 :283 doi:10.1136/bmj.308.6924.283

[27]Search - UpToDate

[28] OpenEvidence

[29] https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA53602231

[30] ウソツキクラブ会長としても知られる(https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000193325)。

[31] 鉄門だより2004年5月号「東大医学部に物申す」

[32] https://www.gakushikai.or.jp/magazine/article/archives/archives_835/

[33] 本書P428-430

[34] https://www.ritsumeihuman.com/hsrc/resource/06/p53-60.pdf

[35] 大脇幸志郎『医者にまかせてはいけない』エクスナレッジ, 2022.3

[36] 尾藤誠司『患者の意思決定にどう関わるか? ロジックの統合と実践のための技法』医学書院、2023.9

[37] https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4796

[38] https://www.youtube.com/watch?v=oVoCKLyt2uw

[39] メディ勉オンラインサロン2021 #8 樋口恭介さん×藤田卓仙さん | 一般社団法人メディカルジャーナリズム勉強会

[40] https://shirasu.io/t/0waki/c/unhealthy/p/20251017