| 1.序(選挙戦が残した課題と市場の動揺) 2.積極財政による円安是正論の理論的背景 3.消費関数論争:ケインズ対クズネッツ 4.三つの仮説と「恒常所得」の重要性 5.財政悪化が招く「悪い円安」と信認の毀損 6.必要なのは「恒常所得」の改善 |

1.序(選挙戦が残した課題と市場の動揺)

2026年1月27日に公示された衆議院議員総選挙(2月8日投開票)において、最大の注目を集めたのは、物価高対策として、「消費税減税」の是非であったのではないか。選挙期間中、一部の政党を除き、(与党の自民党を含む)多くの勢力が消費税減税の姿勢を鮮明にしたことで、金融市場には一時的に緊張が走った。日本の財政規律に対する不透明感に加え、同時期に堅調な経済指標を背景として米国の長期金利が一時的に上昇したことが相まって、日本の長期金利(10年物国債利回り)は2%を超え、40年債利回りも一時4%を突破するなど、超長期ゾーンを中心に金利の上昇圧力が顕在化した。

為替市場では、国内の金利上昇にもかかわらず、日米金利差の拡大と日本の財政リスクを懸念した円安が進行し、一時的に1ドル=158円台で推移する局面も見られた。米国の連邦準備制度理事会(FRB)が為替介入の前段階とされる「レートチェック」を行ったとの観測が広がり、その後はやや円高に修正されたが、日本の政治情勢と連動した市場混乱は、国際的にも注視されることとなった。選挙が幕を閉じた今、改めて問い直すべきは、一部の議論で存在する「積極財政による円安是正と経済成長」というロジックの妥当性である。本稿では、経済学史上の「消費関数論争」の知見を援用し、その限界を検証したい。

2. 積極財政による円安是正論の理論的背景

積極財政の有効性を主張する論拠としてしばしば引用されるのが、マクロ経済学の標準的枠組みである「マンデルフレミング・モデル」である。資本移動が自由な経済において政府支出などを拡大させた場合、理論上は以下の波及経路が想定される。

政府支出の拡大や減税は、IS曲線(投資(Investment)と貯蓄(Saving)が等しいときの利子率と国民所得の関係を表す曲線)を右方にシフトさせ、乗数効果を通じて家計消費の拡大を誘発し、国内総生産(GDP)を押し上げる。これに伴い貨幣需要も増加して金利が上昇し、高利回りを求めて海外からの資本流入が促進される。その結果、為替市場では円買い需要が高まり、円安が是正(円高へ誘導)されるという論理だ。このモデルが示唆するのは、積極財政は「景気刺激」と「通貨防衛」を同時に達成し得るという、政策当局にとって極めて魅力的なシナリオである。しかし、このメカニズムが実効性を持つためには、財政政策が家計消費を確実に誘発し、実体経済を押し上げるという「ケインズ的」な前提が維持されていなければならない。

3. 消費関数論争:ケインズ対クズネッツ

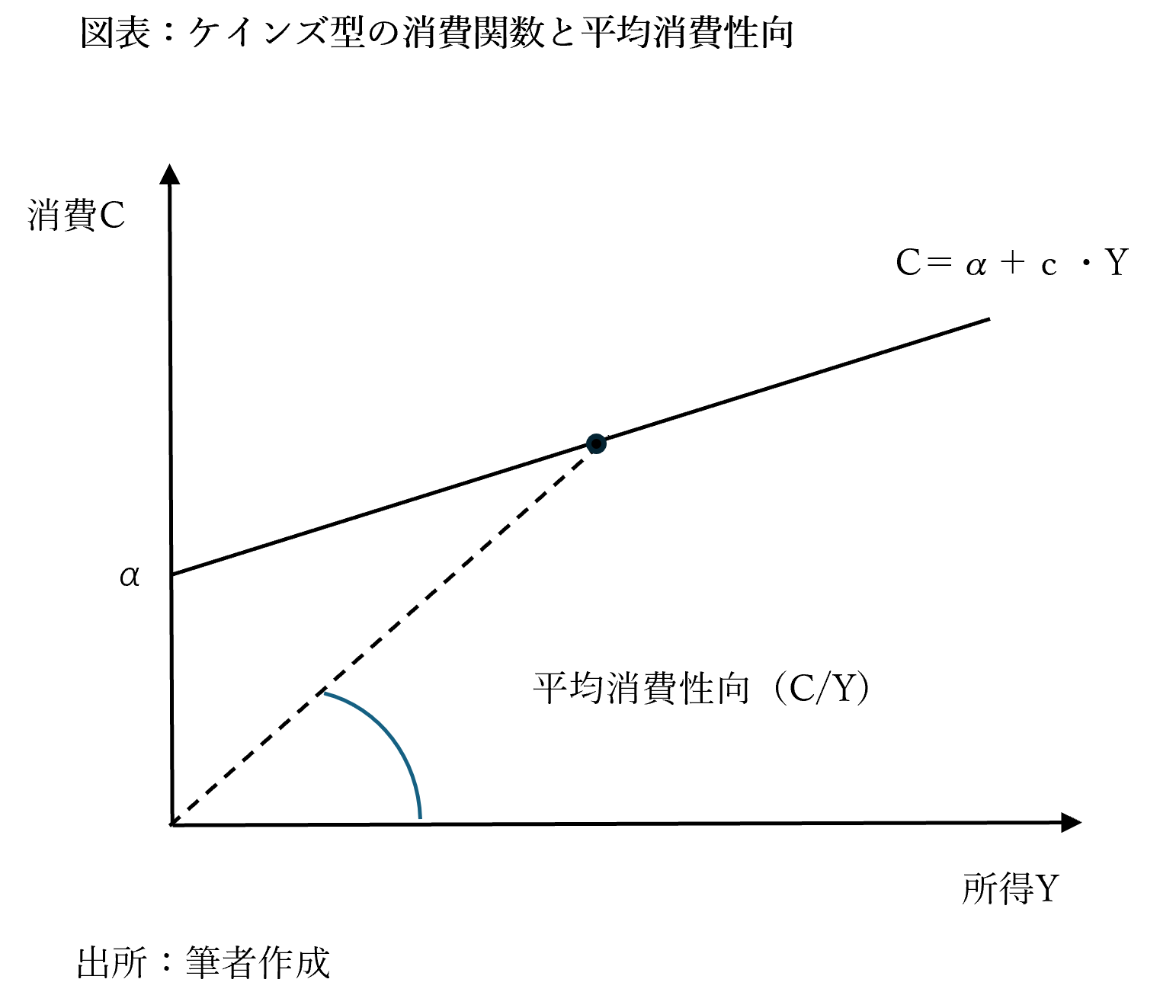

マクロ経済モデルの根幹を成す消費の決定理論には、歴史的な論争が存在する。ジョン・メイナード・ケインズが提唱した「短期の消費関数」(C=α+c・Y:C=消費、α=基礎消費、c=限界消費性向、Y=所得)では、「現在の消費」は「現在の所得」に依存し、所得が増えれば消費も増えるが、所得の増加分に占める消費増の割合(限界消費性向)は1を下回るとされた。ここで重要なのは、所得が増加するにつれて、所得に占める消費の割合(平均消費性向:C/Y)は低下していくというケインズの仮定である(図表)。これは、一見すると、高所得者ほど所得の多くを貯蓄に回すという直感にも合致する。

ところが、1946年にサイモン・クズネッツが米国の長期データ(長期的な所得と消費の関係)を分析したところ、ケインズの予測とは異なる事実が判明した。長期的には所得が大幅に増大しても、平均消費性向(C/Y)はほぼ一定に保たれていたのである。長期的には所得が増えても消費の割合が落ちないという、この短期と長期のデータの解離は「消費のパズル」と呼ばれ、消費の変数が単なる現在の所得だけではないことを示唆しており、当時の経済学界を揺るがす大きな論争へと発展した。

4.三つの仮説と「恒常所得」の重要性

この矛盾を解消すべく、1950年代にかけて三つの重要な仮説が提唱された。これらは現代の財政政策の有効性を判断する上でも不可欠な視点である。まず一つは、「相対所得仮説」(デューゼンベリー)であり、消費は絶対所得だけでなく、過去の最高所得水準や他者との比較に左右されるという仮説だ。もう一つは、「ライフサイクル仮説」(モディリアーニ)で、個人は生涯を通じた所得を考慮し、各時期の消費を平準化するという仮説だ。この仮説が妥当なら、現在の所得増が「将来の不安」を伴うものであれば、消費は増えず貯蓄に回る。最後の仮説は、「恒常所得仮説」(フリードマン)であり、消費は一時的な「変動所得」ではなく、生涯にわたって永続的に得られると見込まれる「恒常所得」に依存するというものだ。

これらの理論、特に「恒常所得仮説」に基づけば、選挙公約に掲げられたような、将来の増税を予感させる一時的な減税は「変動所得」に過ぎない。合理的な家計はそれを消費に回さず、将来の負担増に備えて貯蓄を増やす可能性が出てくる。これが「リカードの中立命題」に通じる、積極財政が空振りに終わるメカニズムである。

5. 財政悪化が招く「悪い円安」と信認の毀損

さらに懸念されるのは、現代日本における財政的制約である。政府債務残高(対GDP)が250%を超える状況下では、積極財政による金利上昇は、景気回復への期待を反映した「良い金利上昇」ではなく、財政リスクを反映した「悪い金利上昇(リスクプレミアムの拡大)」となりやすい。

この場合、マンデルフレミング・モデルが想定するような「良い金利上昇を通じた資本流入」は起こりにくい。むしろ、財政の持続可能性に対する疑念が強まれば、金利上昇と通貨安が同時に進行する「日本売り」の様相を呈するリスクもある。選挙期間中に見られた金利上昇と円安の併走は、市場が積極財政に対して抱いた警戒心の表れであったと評価すべきだろう。

6.必要なのは「恒常所得」の改善

消費関数論争から得られる政策的含意は極めて明確であり、現在の日本経済において、家計が消費を拡大し難い背景には、主に2つの構造的要因が存するのではないか。第1に、物価上昇局面において名目賃金の伸びが不十分であることに加え、社会保険料負担の漸増が、実質的な「可処分所得」の拡大を阻害している点である。第2に、人口減少や少子高齢化の進展に伴う社会保障制度の持続可能性への懸念が、現役世代を中心とする「生涯賃金」に対する不確実性を増幅させている点である。将来の給付水準の低下や負担増が不可避と予測される状況では、ライフサイクル仮説に基づき予備的動機による貯蓄が優先され、乗数効果は限定的なものとなる可能性がある。

インフレ下では一定の物価高対策も必要だが、日本経済を自律的な成長軌道へと回帰させ、マンデルフレミング・モデルが想定するような円安是正のメカニズムを実効たらしめるためには、時限的な施策のみでは不十分である。真に求められるのは、社会保障や税制の抜本的見直しを通じた可処分所得の確実な伸長と、労働市場の流動化や生産性向上に資する構造改革を通じた「生涯所得」の期待値改善である。

将来的な所得展望の構造的な改善が伴わない限り、いかに財政支出を拡大しても、家計の将来不安に起因する貯蓄超過を解消することは困難である。政治に求められているのは、マクロ経済理論が示す消費決定のメカニズムも直視し、一時的な需要喚起策を超えた、持続可能な構造改革を断行することであろう。