X-2025-048

第27回参議院議員通常選挙が2025年7月に行われます。今回の選挙の注目ポイントはどこにあるのでしょうか。東京財団の研究員とシニア政策オフィサーが、各専門分野における争点について論じます。

はじめに

2023年、岸田政権は経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる「骨太の方針」において、少子化対策を発表したにもかかわらず、出生率の低下に歯止めがかからない状況が続いている。かつて、農林水産業と一部の製造業を中心に人手不足が顕著だったが、現在では介護などのサービス業を含めほぼすべての産業が深刻な人手不足に陥っている。

なぜ、骨太の少子化対策は出生率を押し上げることができなかったのだろうか。実は日本で実施されている少子化対策のほとんどは子育て支援策が中心である。子育て世帯にとって政府の支援策は無いよりあったほうが良いに決まっている。しかし、若者の結婚と出産に対する意識変化が少子化につながっていることを忘れてはいけない。

出生率と実質賃金の相関を指摘する論者がいる。1990年代初め、バブルが崩壊して以来、デフレの進行により日本の実質賃金が伸び悩んでいるのは事実である。その結果、世界幸福度ランキング(World Happiness Report)において、日本は147ヵ国・地域中、55位と日本の国力と比較しても幸福度が低い。しかし、実質賃金が低いから出生率が上がらないと結論付けることができるのだろうか。

日本でもっとも出生率の高い県といえば、沖縄県である。沖縄県の世帯収入は47都道府県のなかで低水準に位置する。ここで指摘したいのは実質賃金が低くても大丈夫ということではなく、出生率が低下していることを実質賃金の伸びの低さと結び付けることは間違っているという点である。出生率が低下する背景には複雑な原因があり、ある一つの変数(たとえば、実質賃金の伸び率)を弄ったら、出生率が上昇に転じると考えないほうがいい。

外国人受け入れ体制に問題あり

日本では、外国人移民の受け入れについて根強い抵抗感があるようだ。しかし、人口減少による人手不足は年を追うごとに深刻化している。長い間、農林水産業や製造業、建設業の人手不足を緩和するために、技能実習生を受け入れてきたが、その背景には二つの柱がある。一つは労働力不足を緩和することである。もう一つは国際協力を進めることである。すなわち、外国人技能実習生は日本での技能の習得により、帰国後に本国の経済発展に貢献できる。まさに一石二鳥の政策だった。

しかし、技能実習生の受け入れについては批判があり、長時間労働や賃金の遅配などの問題も多く浮上している。一方、日本企業で働く技能実習生は、言葉や文化の壁により日本社会に溶け込めず、周りの日本人従業員と十分なコミュニケーションが取れなくて孤立しがちになるケースが報告されている。その結果、技能実習生の一部は盗みや万引きなどの罪を犯したり、技能実習生同士のトラブルが多発したりしている。

また、近年、行き過ぎた円安が定着して、発展途上国の若者にとって日本で働くインセンティブが大きく後退している。こうしたなかで、日本の出生率の低下と人口の減少はさらに顕著になっている。日本は抜本的な対策を取らなければならない局面に来ているといえる。

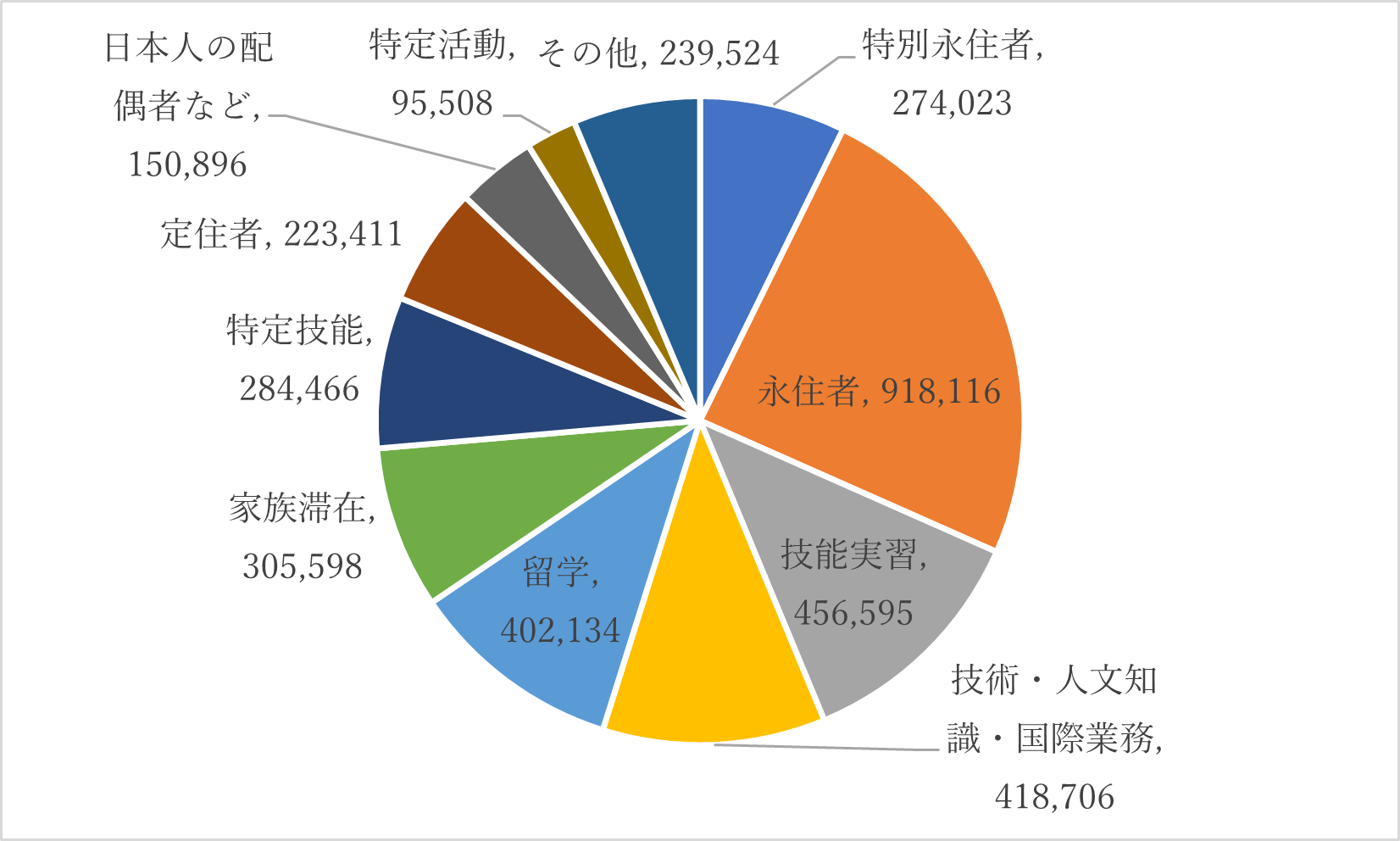

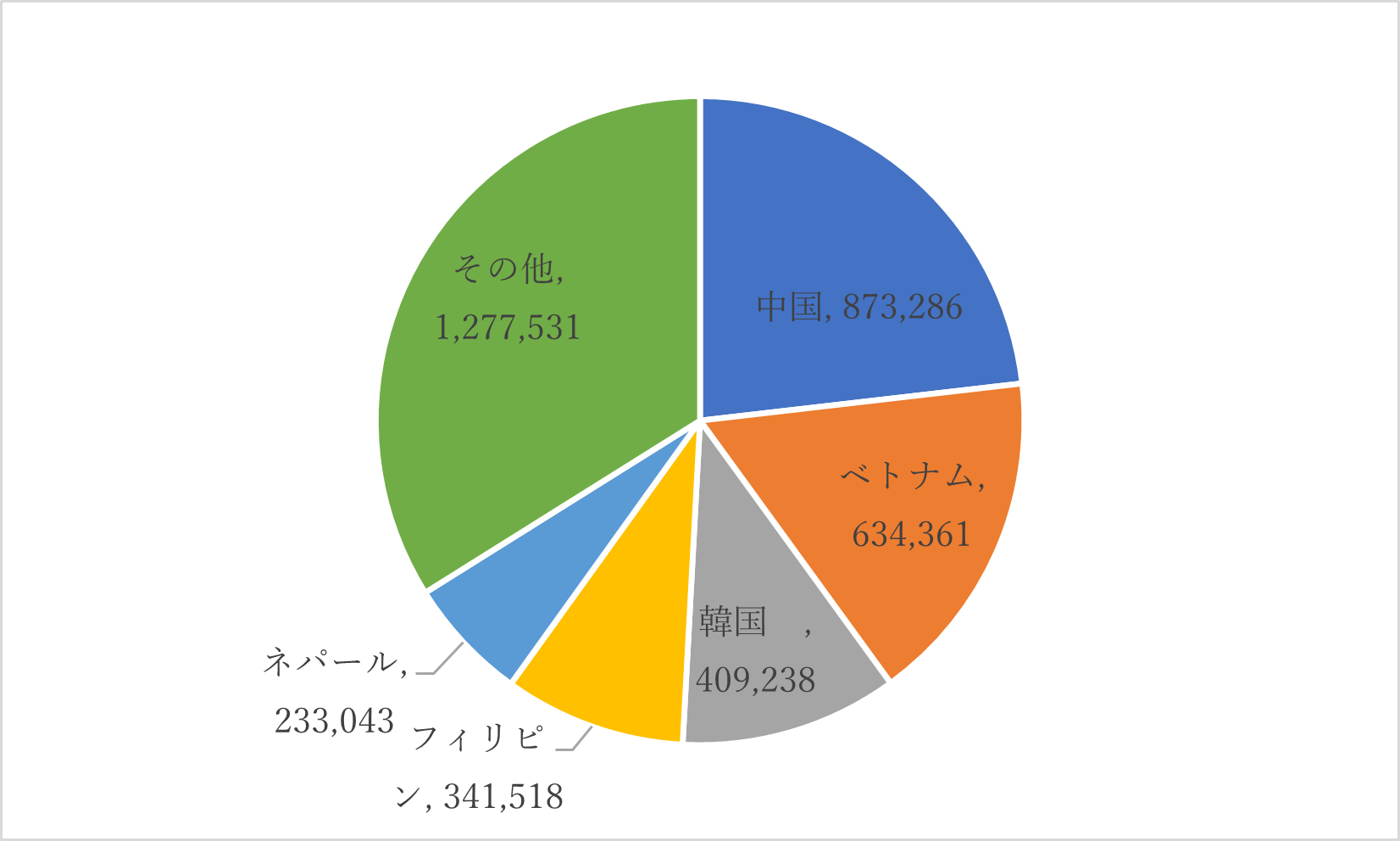

それでも、日本政府は移民を受け入れる移民政策の緩和を明確にしていない。その代わりに、実質的な移民政策と言える外国人の移住者受け入れを拡大している。現在、日本の総人口に占める外国人の割合は約3%といわれている。図1に示したのは在留資格別在留外国人人数(2024年)である。このなかで、技能実習生は45万6000人ほどである。図2に示したのは出身国別在留外国人の人数(同)である。もっとも多いのは中国人(約87万人)、ベトナム人(約63万人)、韓国人(約40万人)である。

図1 在留資格別在留外国人人数(2024年)

資料:法務省(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00052.html)

図2 出身国別在留外国人人数(2024年)

資料:法務省(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00052.html)

日本の人口減少を考えれば、在留外国人はさらに増えるものと思われる。問題は日本の外国人受け入れ政策はあくまでも人手不足を補うための受け身的な受け入れなのか、積極的な人材獲得政策なのかが問われている。

外国人受け入れ政策のあり方よりも問われる日本の国家像のあり方

振り返れば、19世紀は領地の拡大を巡る争いが多かった。20世紀はエネルギー資源の獲得を巡る戦争が続いた。21世紀は人材獲得を巡る争いが増えるだろう。このような傾向を踏まえれば、日本にとって単なる人手不足を補うために条件付きで外国人労働者を受け入れるという従来の政策を転換して、いかにして一流の人材を引き付けるのかという積極的な政策への転換が求められている。

おそらく、日本政府の立場からは移民を受け入れるという大々的な方針転換を明確にすることは難しいと思われる。しかし、条件付きで日本にとって必要な外国人材を受け入れる姿勢が既に明らかになっている。日本にとってもっとも理想的なやり方は外国人留学生の受け入れを増やして、そのなかで日本への定住を希望する人材に在留資格を付与することである。留学経験者であれば、日本語を習得しているだけでなく、日本の風俗習慣にも慣れているため、定住した後でもトラブルになりにくい。

しかし、人手不足の深刻化はそれ以上に速く進んでいるため、留学経験のない外国人の受け入れも既に始まっている。その代表例は経営管理ビザというものである。具体的には、外国人が日本で会社を設立し、経営することを目的とする在留資格である。その主な条件をみると、事業所の確保と事業の実態と500万円以上の出資金などがある。

移民受け入れ大国のカナダやオーストラリアと比べると、日本の経営管理ビザ取得のハードルはかなり低いといえる。カナダの例を見ると、もっともハードルの低い「Regional Pilot」資格でも、純資産30万カナダドル+10万カナダドルの投資が必要である。その合計金額は円換算で4,000万円以上になる。オーストラリアの場合、投資移民(Investor Stream)は最低250万オーストラリアドル(約2億3,000万円)の投資が必要である。

繰り返しになるが、日本は外国人移民を受け入れるかどうかよりも、日本の国家像を明らかにする必要がある。

- 人口がどんなに減少しても、外国人の移民・移住を受け入れないというのは一つの選択肢としてありうると思われる。その場合、人口減少による国力の凋落を回避するために、国民を総動員して出生率を押し上げていく。むろん、それができるかどうかはわからない。

- 人口減少の歯止めがかからないことを前提に、外国人の移民・移住を受け入れる。むろん、移民という言葉に抵抗が強いようであるため、外国人の移住者を受け入れるほうへ方針を転換する。

- 単なる人口減少を補うために外国人の移民・移住を受け入れるのではなく、外国人材を獲得して、いわゆるイノベーション立国の方針を明確にする。

日本にとってもっとも理想的なシナリオはいうまでもないことだが、③である。しかし、現状の受け入れ体制をみると、必ずしも③に合致しておらず、②と③の組み合わせになっているようにみえる。なによりも外国人の移住を受け入れる場合、その受け入れ体制を同時に構築する必要がある。日本では、その構築が遅れている。

具体的には、日本に定住する外国人の生活をバックアップする制度とメカニズムが十分に整っていない。たとえば、外国人に日本語を教えるシステムが十分に整備されていない。カナダの例を挙げれば、外国人がカナダに移住する場合、英会話スクールの授業料は政府の補助により無料になるだけでなく、子供のベビーシッター代の補助や就職と生活の相談支援などの公的サービスが充実している。要するに外国人の移住を受け入れる以上、共存できる環境を共に形成していくことが重要である。

そして、もっとも避けるべきことは移住する外国人およびそのコミュニティが孤立することである。外国人およびコミュニティが孤立すると、犯罪の温床になりやすい。

おわりに

最後に、日本の社会制度のほとんどは性善説に基づくものである。即ち、おそらく悪いことをしないだろうという前提で制度がデザインされている。その制度が機能する条件はその社会のすべての構成員が同じ暗黙知を共有することである。しかし、多くの外国人が移住してくることは、日本社会が多様化していくことを意味するものである。多様化する社会においては暗黙知の共有が難しくなる。したがって、すべての制度やルールを明確にすることがこれまで以上に重要になることも忘れてはならない。