X-2025-054

第27回参議院議員通常選挙が2025年7月に行われます。今回の選挙の注目ポイントはどこにあるのでしょうか。東京財団の研究員とシニア政策オフィサーが、各専門分野における争点について論じます。

|

1. はじめに |

1. はじめに

2025年7月に予定される第27回参議院議員通常選挙は、我が国が直面する人口構造の急激な変化、すなわち深刻な少子高齢化と総人口の減少という未曽有の課題[1]に対し、医療政策がいかに応答しうるかが厳しく問われる機会となる。日本の深刻な少子高齢化の結果、「医療サービスの提供者と財政的支え手の双方の縮小」と「複雑な医療ニーズを持つ利用者の増加」という医療提供体制への二重の負荷に対し、持続可能な改革が求められることとなる。本稿では、こうした課題への対応を中心に、地域医療構想や医療DXなど参院選における医療政策に関する争点について展望する。

2. 背景:加速する人口減少と医療提供体制への挑戦

我が国の人口構造の変化の中でも、特に注目すべきは「高齢者の高齢化」、すなわち85歳以上の超高齢者層の急増である。この層は、複数の慢性疾患を抱え、医療と介護の複合的なニーズを持つことが多く、現行の医療システムに新たな負荷をもたらす。厚生労働省の推計では、2020年から2040年にかけて85歳以上の救急搬送件数は75%増、在宅医療需要は62%増と予測されている[2]。また、高齢化のピーク時期にも地域差があり、多くの市町村では2025年または2035年までに65歳以上または75歳以上人口がピークを迎えるのに対し、政令市など都市部では2040年以降も増加が続くと見込まれており、地域の実情に応じたきめ細やかな政策対応が求められる[3]。

医師の地域偏在は依然として深刻で、特に東北地方などで医師不足が顕著であり[4]、人口減少が著しい地域では、医療機関の維持自体が困難となって、住民の医療アクセスが脅かされている。医療資源、特に人的資源の偏在は、単なるロジスティクスの問題ではなく、人口減少社会における公平な医療アクセスを達成するための重大な障害である。医師や看護師が都市部を志向する傾向や「直美(ちょくび)」[5]に象徴されるような負担の高い診療科離れ(診療科偏在)は、地方や過疎地域での人材不足を深刻化させ、医療サービスの低下がさらなる人口流出を招き、地域医療の維持を一層困難にするという悪循環を生み出している。これは、地方や人口減少地域にとって「二重の不利」とも言える状況であり、医療過疎地域では「医療砂漠」(地域に医療提供者が極端に不足する状態)の出現も懸念される。地域枠制度などの政策介入は行われているものの、その効果は限定的であり、根本的な解決には至っていない[6]。

一方で、財務省の資料によれば、医療・介護の給付費用はこの20年あまりで概ね倍増し、経済成長率を大幅に上回って増加している。その費用の約半分は保険料で賄われているため、現役世代の負担増に直結している[7]。経済成長を上回る医療費の持続的な増加は、構造的な非持続可能性を示唆する。これは一時的な現象ではなく、高齢化を主因とする長期的な傾向であり、単なる予算増額では対応できない。世代間の公平性と制度の存続可能性を確保するためには、医療提供と財源調達のあり方に関する抜本的な改革が不可欠である(本稿では財源に関しては踏み込まない)。この文脈で「全世代型社会保障」[8]の理念が2019年に提唱されているが、その実効性ある具体化は引き続き大きな政治的課題となっている。

以上の背景を踏まえ、次に、特に論点となる政策課題を検討する。

3. 人口減少社会における医療政策の主要争点

3.1. 持続可能な医療提供体制の再構築

今年(2025年)は、地域医療構想の目標年次とされているが、病床の機能分化・連携は道半ばである。厚生労働省の「新たな地域医療構想等に関する検討会」では、2040年頃の医療需要(高齢者救急や在宅医療需要の増大)と生産年齢人口の減少を踏まえ、入院医療のみならず外来医療、在宅医療、介護連携等を含む地域全体の医療提供体制の再構築が議論され、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」では、「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担の明確化や、医療機関機能報告制度の創設などが示された[9]。現行の地域医療構想が主に入院病床の機能分化に焦点を当てていたのに対し、「新たな地域医療構想」は2040年というより長期的な視座を持ち、外来や在宅、介護まで含めた地域包括的なケアシステムの構築を目指す点で大きな転換と言える。しかし、日本の医療提供体制が主に民間主体であることを踏まえれば、このような包括的な計画を実効性あるものにするためには、強力なガバナンスとインセンティブ設計、そして地域ごとの多様な実情に応じた柔軟な運用が不可欠である。

医療の質の向上と効率化の観点から、急性期医療や高度専門医療の集約化が提言されている。東京財団の「医療の質を高める病院集約化:エビデンスレビューと政策提言」[10]では、高症例数施設での診療プロトコルの標準化や多職種協働によるチーム医療の質的向上を提言しつつ、遠隔医療や救急搬送体制の効率化による地域医療アクセスの確保を両立させる必要性を指摘している。人口減少が進む地方においては、全ての地域で高度医療を維持することは財政的にも人材的にも困難であり、医療施設の戦略的集約化は避けられない課題である。病院集約化は、特定分野における医療の質向上や資源効率化に寄与する可能性がある一方で、集約化から漏れた地域における住民のアクセス低下という深刻な問題を引き起こす。特に高齢化が進み移動手段の限られる過疎地域においては、医療機関への物理的距離が死活問題となり得る。遠隔(オンライン)医療や搬送体制の強化といった対策[11]が重要であるが、その実効性やコスト、そして何よりも「必要なアクセス」とは何かという定義自体が、効率性と公平性の間で揺れ動く政治的な論点となる。

また、「住み慣れた地域で最期まで」という理念に基づく地域包括ケアシステムは、人口減少地域において、専門職と家族介護者の双方の担い手不足という厳しい現実に直面している。十分な支援体制がなければ家族の負担が限界を超え、結果として地域ケアの理念が損なわれる可能性があり、介護を含めた地域での終末期の支援体制構築は人口減少地域における大きな課題である[12]。

3.2. 医療人材の確保・育成と働き方改革

医師の地域偏在は依然として深刻であり、厚生労働省は医師偏在指標を策定し、医師確保計画を通じて偏在是正を目指している 。医学部入学定員の地域枠・地元出身者枠の拡大や、キャリア形成プログラムによる医師派遣などが主な対策だが、若手医師の都市部志向や診療科偏在も根強く、実効性には課題も残る。地域枠制度は、医師を不足地域へ配置する手段として期待されるが、その長期的な効果は、義務年限終了後の定着をいかに促すのかにかかっている。一方で、自治医科大学の修学金貸与制度を巡って提訴がなされる[13]など、地域枠の妥当性に関する問題提起もなされている。医師のキャリア形成支援や研究機会の提供、生活環境の整備といった包括的な魅力向上がなければ、一時的な配置に留まり、持続的な地域医療体制の構築には繋がりにくい。医師の働き方改革と連動させ、過疎地勤務の負担を軽減し、専門性を高められる環境を提供することが不可欠である。また、「直美」の流行は、裏を返せば診療科ごとの魅力向上に関する課題を示しているものとも言える。

医師の長時間労働は依然として課題であり、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制への対応も急務となっている。働き方改革は医療の質と安全、医療従事者の健康確保に不可欠だが、特に医師・看護師が少ない地域では、改革の推進が地域医療提供体制のさらなる脆弱化を招く懸念もある。医師の働き方改革を、人材が乏しい地域で拙速に進めれば、個々の医師の労働時間は短縮されても、地域全体の提供可能医療時間が減少し、結果的に住民のアクセスが悪化する恐れがある。ちなみに、働き方改革に関しては、実態にあっておらず、既に形骸化しているとの指摘もある[14]。タスクシフトやDX導入、追加の人員配置といった支援策が同時に、かつ十分な規模で実施されなければ、改革が意図せぬ結果を招きかねない。改革の必要性と地域医療維持のバランスをどう取るのかが極めて重要である。

また、看護職員不足に関しては、潜在看護職員は約79万人と推計[15]され、その復職支援が重要となる。離職防止と定着支援のためには、処遇改善、夜勤負担軽減、多様な働き方の推進、ハラスメント対策などの労働環境改善が不可欠である。

3.3. 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

国際的に見ても電子カルテの導入が遅れていること等を背景に、政府は医療DX推進本部[16]を設置し、全国医療情報プラットフォームの構築、電子カルテ情報の標準化・共有、オンライン資格確認、電子処方箋の普及などを進めている[17]。2025年度中に予定されている電子カルテ情報共有サービスの本稼働、2030年を目途とした概ね全ての医療機関での標準型電子カルテ導入などが目標として掲げられている。これにより、医療機関間の情報連携の円滑化、重複検査・投薬の削減、医療の質の向上、業務効率化が期待される。全国医療情報プラットフォームや電子カルテ標準化といった構想は、効率性や質の向上に大きく貢献しうるが、その実現には多くの民間医療機関が参画する日本の医療提供体制の中で、真の相互運用性とデータ利活用を達成するという大きな壁が存在する。技術標準の確立だけでなく、導入コスト、データセキュリティ、既存システムからの移行といった医療機関側の負担や懸念に対応するための強力なインセンティブと明確なガバナンスが不可欠である。また、こうした医療DXに向けた取組みに関する国民の理解が不足しているという現状がある。

人口減少地域や医療過疎地における医療アクセス維持・向上の切り札として、オンライン診療・遠隔医療への期待が高い。遠隔医療はアクセス改善に有望であるが、その効果は患者(特に高齢者)と提供者双方のデジタルリテラシー、安定した通信インフラ、そして適切な診療報酬体系に大きく左右される。また、全ての診療が遠隔で代替可能なわけではなく、対面診療・地域の医療リソースを補完する形で統合的に導入されるべきであり、安易な代替策として捉えるべきではない。デジタル技術の恩恵を受けられない層への配慮も不可欠である。一方で、医療過疎地や引きこもり対応、希少疾患の情報共有など、患者の医療へのアクセス向上によるメリットや、デジタル技術を用いるからこそできる診療形態もありえる。

2025年の第217回国会では、地域医療構想の見直しや医師偏在是正、医療DXの推進等を内容とした「医療法等の一部を改正する法律案」が出されている[18]。医療DXの推進に関しては、さらに、EUのEHDS(European Health Data Space)法の成立を踏まえて、日本でも同様の法律を作れないかとの議論[19]があり、2025年6月13日には医療等のデータ活用も含めた、「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」[20]が閣議決定されている。また、同日に閣議決定がなされた「規制改革実施計画」[21]においても、医療等データの包括的かつ横断的な利活用法制等の整備が明記されている。これらのデータ利活用の方向性は、医療DXの推進による医療の質向上や効率化等には不可欠なものであるが、プライバシーへの配慮等も含め、国民的な議論が必要なものである。また、医療におけるAI活用も今後の論点として重要である[22]。

3.4. 全世代型社会保障としての医療保険制度改革と予防の推進

社会保障制度改革国民会議や経済財政諮問会議では、全世代型社会保障の構築に向け、年齢によらず能力に応じた負担を求め、給付の重点化・効率化を進める必要性が繰り返し指摘されている[23] [24]。現役世代の負担軽減と制度の持続可能性確保のため、高齢者医療費の窓口負担割合の見直しや、高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げなどが議論されているが、国民の納得を得られるかどうかが焦点となる[25]。2025年の骨太の方針に入るとされる「OTC類似薬の見直し」に関しても、「健康被害が広まるという危険性がある」と日本医師会が反発する等[26]、負担増は、低所得の高齢者や慢性疾患を持つ患者にとっては、受診抑制や健康状態の悪化を招きかねない。これは、かえって長期的な医療費増大に繋がる可能性も否定できない。世代間の公平性だけでなく、高齢者世代内における所得格差や健康状態の差異にも配慮した、きめ細やかな制度設計が求められる。

今後の医療制度の持続可能性を高めるには、治療中心から予防・健康増進へと軸足を移し、国民の健康寿命の延伸を図ることが不可欠である。生活習慣病予防、がん検診受診率向上、高齢者のフレイル予防など、効果的な予防プログラムへの投資と、それらを促すインセンティブ設計が求められる。予防医療への投資は、長期的な医療費抑制と国民の健康増進に不可欠であると広く認識されつつも、その効果が顕在化するまでに時間を要するため、短期的な成果を求める政治サイクルの中では優先順位が低く置かれがちである。急性期医療への需要が強い中で、予防への持続的かつ大規模な投資を確保するには、その費用対効果を具体的に示し、国民的コンセンサスを形成する努力が不可欠である。

次に、以上の論点が2025年参院選の争点として各党でどう扱われているかを見てみる。

4. 2025年参院選に向けた医療政策論議の動向と各党のスタンス

4.1. 主要政党の医療政策に関する公約・提言の比較検討

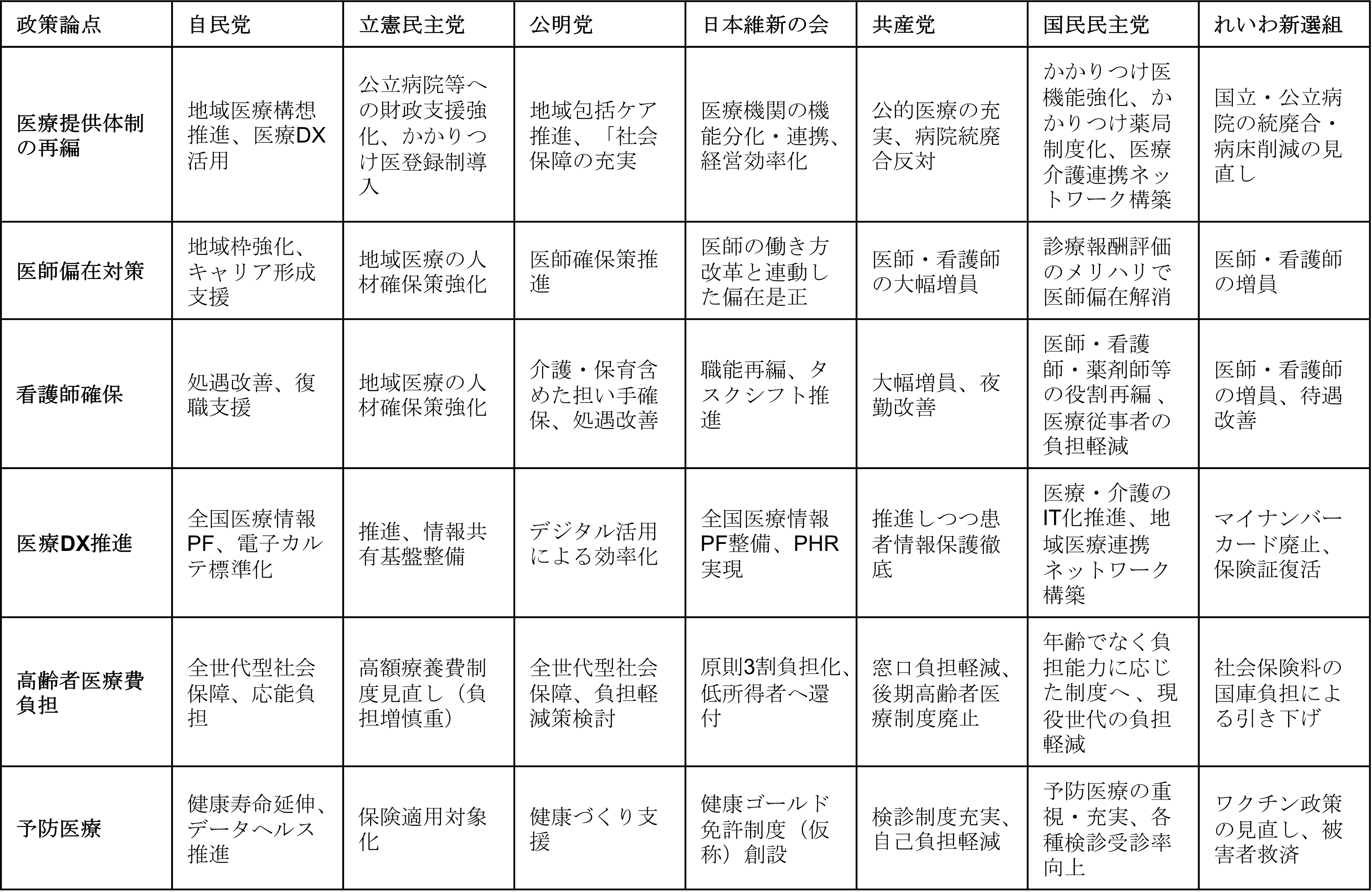

2025年参院選に向けて、各党から医療政策に関する様々な提言がなされ始めている(以下は著者が生成AIを用いて2025年6月13日時点に調べた内容に基づく)。自民党は「国民皆保険制度の堅持」と「医療DXの推進」を掲げ、地域医療構想の推進や医師偏在対策の強化を訴える[27]。立憲民主党は2025年5月8日に「持続可能な地域医療をつくる重点政策」を発表し、予防医療の保険適用、かかりつけ医の登録制導入、公立病院等への財政支援強化などを提言している[28]。公明党は2025年4月25日に発表した参院選重点政策の第1弾で「社会保障の充実」を掲げ、出産費用の無償化や介護・保育従事者の処遇改善を訴えている[29]。日本維新の会は「医療維新」として高齢者医療費の原則3割負担化や後期高齢者医療制度の税財源化、診療報酬の包括化などを提言し、社会保険料の削減を目指す[30]。国民民主党は、現役世代の社会保険料負担軽減を柱とし、年齢ではなく負担能力に応じた医療制度への移行を提言している[31]。また、かかりつけ医機能の強化や医療DXの推進、予防医療の重視も掲げている。共産党は医療費窓口負担の軽減、公的医療の充実、医師・看護師増員を強く主張している[32]。れいわ新選組は国立・公立病院の統廃合や病床削減の見直しを訴えている[33]。これらの政策は、財源論や具体的な実現プロセスにおいて各党間で隔たりが見られる。

各党の政策スタンスは、政府の役割と個人の責任、普遍的アクセスと財政規律のバランスについて、それぞれ異なる思想的立場を反映している。例えば、共産党やれいわ新選組は公的責任の強化と患者負担の軽減を前面に出す一方、日本維新の会は市場原理の活用や一部負担増を含む大胆な制度改革を提案している。与党である自民党・公明党は、現行制度の枠組みを維持しつつ、DX推進などによる効率化を重視する傾向が見られる。国民民主党は、現役世代の負担軽減と全世代型への移行をバランス良く進めようとする姿勢がうかがえる。

表1: 2025年参院選に向けた主要政党の人口減少社会における医療政策の主な論点別スタンス(概要)

(注) 上記は2025年6月13日時点での各党の発表や報道に基づく概要(Gemini2.5Pro作成のものを著者が編集)であり、今後変更・詳細化される可能性がある。

4.2. 医療関係団体(日本医師会、日本看護協会等)の政策要望と政治的影響力

日本医師会は、地域医療の確保、医師の働き方改革の推進、医療DXへの適切な対応、医療保険制度の持続可能性確保などを重点課題として政策提言を行っている。特に、診療報酬改定における適切な評価や、医師偏在是正策のための基金創設や現場の意見尊重を求めている[34]。日本看護協会は、看護職員の処遇改善、人材確保・育成、労働環境改善、タスクシフト/シェアの推進、訪問看護の充実などを強く要望している[35]。2024年3月14日には、厚生労働大臣に対し「令和8年度予算・政策に関する要望書」を提出し、外来医療・看護の機能強化(ICT活用)、看護DXの推進、看護現場の長時間労働是正及び労働者の健康確保などを求めた[36]。これらの団体(日本医師連盟や日本看護連盟等の関連組織を含む)は、組織内候補の擁立やロビー活動を通じて、また、中央社会保険医療協議会(中医協)における診療報酬の議論を通じて、一定の影響力を行使してきた。

医療専門職団体は、その専門的知見と現場感覚に基づき政策提言を行う一方で、会員の利益を代表する立場から、時には財政的持続可能性や国民全体の視点と緊張関係を生じることもある。例えば、日本医師会は「医療費削減ありき」の議論を批判しており、診療報酬の確保を強く求める傾向がある。選挙を控えた政治家にとって、これらの団体(及びその地域における構成員)の支持は重要であり、その政策要望が実際の政策形成にどの程度反映されるかは、選挙結果と共に注目される点である。

5. 政策提言:人口減少社会を乗り越える医療政策の針路

人口減少という構造的課題に立ち向かい、将来にわたり質の高い医療を国民に提供し続けるためには、以下の方向性で政策を推進すべきである。

5.1. 持続可能で質の高い医療提供体制の確立に向けた具体的方策

「新たな地域医療構想」の実効性を高めるため、国は明確な指針と財政支援を示しつつ、構想区域ごとの実情に応じた柔軟な計画策定と進捗管理を可能とするガバナンス体制を強化すべきである。特に、医療機能の分化・連携を実質的に進めるためには、診療報酬上の評価や補助金によるインセンティブ設計、必要に応じた規制緩和を戦略的に活用する必要がある。病院集約化を進める場合は、集約化対象外となる地域におけるかかりつけ医機能の強化、オンライン診療・訪問診療ネットワークの構築、救急搬送体制の最適化を一体的に推進し、医療アクセスを保障する方策を具体的に講じなければならない。

5.2. 医療DXの戦略的推進と地域医療アクセスの保障

全国医療情報プラットフォームの早期完成と医療機関における標準型電子カルテの導入加速は喫緊の課題である。導入に伴う医療機関、特に資金力やIT人材の乏しい中小規模病院・診療所への財政的・技術的支援を大幅に拡充すべきである。オンライン診療については、質の担保と適正利用のためのガイドラインを明確化し、診療報酬上の評価を適正化するとともに、情報格差(デジタルデバイド)対策として、高齢者等への利用支援体制の構築が不可欠である。

5.3. 医療人材の育成・確保と働きがいのある環境整備

医師偏在是正のためには、地域枠医師に対するキャリアパス支援の強化と、地域定着を促す経済的・非経済的インセンティブの付与が求められる。また、医師少数地域での勤務経験を専門医資格更新や病院管理者要件などで積極的に評価する仕組みの導入も検討すべきである。看護職員については、給与水準の全産業平均以上への引き上げを含む抜本的な処遇改善、夜勤負担の軽減、短時間正職員制度などの多様な勤務形態の導入、そして潜在看護師の復職支援プログラムの量的・質的拡充が急務である。全ての医療従事者を対象としたタスクシフト/シェアを安全かつ効果的に推進するため、研修体制の整備と関連法規の見直しも必要となる。

5.4. 国民的合意形成に向けた建設的議論の促進

医療費負担のあり方(高齢者の窓口負担増、現役世代の保険料負担等)については、世代間・世代内の公平性を十分に考慮し、客観的データに基づいた透明性の高い国民的議論の場を設けるべきである。給付範囲の優先順位付けや、医療技術の進歩と費用のバランスについても、国民的コンセンサスを形成する努力が不可欠である。また、予防・健康づくりへの投資の重要性について国民の理解を深め、社会全体で健康寿命延伸に取り組む気運を醸成することが、長期的な医療費適正化と国民のQOL向上に繋がる。

これらの政策を実効性あるものとするためには、国レベルでの明確なビジョンとリーダーシップに加え、地域の実情を熟知した地方自治体や医療関係者、そして国民一人ひとりが当事者意識を持って改革に参加する姿勢が求められる。

6. おわりに

本稿で概観したように、人口減少は日本の医療政策に多岐にわたる深刻な影響を及ぼしており、2025年参院選ではこれらの課題への対応が主要な争点となることは必至である。持続可能で質の高い医療提供体制の再構築、医療人材の確保と働き方改革、医療DXの推進、そして全世代型社会保障としての医療保険制度改革は、いずれも待ったなしの課題である。

選挙戦を通じて、各党がこれらの課題に対し、場当たり的でない、長期的視点に立った実効性のある政策を提示し、国民的議論を深めることが期待される。本稿が、その一助となれば幸いである。

[1] 内閣府 (2025) 『令和7年版高齢社会白書』https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html

[2] 厚生労働省 新たな地域医療構想等に関する検討会 (2024) 「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001357306.pdf

[3] 前掲注2

[4] 厚生労働省(2024)「医師偏在指標」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kinkyu/index.html

[5] NHK WEB特集「なぜ医師たちは美容医療に?」(2025年4月24日)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250424/k10014774371000.html

[6] 厚生労働省 医政局(2024) 「医学部臨時定員と地域枠等の現状について」 https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001214420.pdf

[7] 財務省(2025) 「持続可能な社会保障制度の構築 (財政各論Ⅱ)」、https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20250423/01.pdf

[8] 厚生労働省HP 「全世代型社会保障改革」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21482.html

[9] 前掲注2

[10] 東京財団 (2025) 「医療の質を高める病院集約化:エビデンスレビューと政策提言」https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4654

[11] 東京財団 (2025)「人口減少社会における持続可能な地域医療体制の構築:デジタル技術活用による医療アクセス確保と効率化戦略」 https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4717

[12] 日本総合研究所(2023) 「令和4年度厚生労働省老人保健健康増進等事業(老人保健事業推進費等補助金) 人口減少・単身化社会における生活の質(QOL)と死の質(QODD)の担保に関する調査研究事業報告書」https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/pdf/2304_mhlwkrouken_report15.pdf

[13] 弁護士JPニュース(2025)「無知な受験生を囲い込む、悪魔のような制度」自治医大の修学金貸与制度巡り卒業生の医師が提訴https://www.ben54.jp/news/2020

[14] 「「働き方改革が形骸化」日本産婦人科医会勤務医委員」https://www.m3.com/news/open/iryoishin/1262859

[15] 「新たな看護職員の働き方等に対応した看護職員需給推計への影響要因とエビデンスの検証についての研究」 令和2年度 - 厚生労働科学研究成果データベース https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2020/202022038A.pdf

[16] 内閣官房 医療DX推進本部HP https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/iryou_dx_suishin/index.html

[17] 厚生労働省HP 医療DXについて https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoudx.html

[18] 鵜飼孝導「医療法等改正案の概要及び論点― 医療提供体制の総合的な改革 ―」立法と調査 2025. 4 No. 475

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2025pdf/20250425014.pdf

[19] 内閣官房 デジタル行財政改革会議 データ利活用制度・システム検討会 (2024) 第1回データ利活用制度・システム検討会 議事要旨 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/data1_giji.pdf

[20] デジタル行財政改革会議決定(2025)「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/data_houshin_honbun.pdf

[21] 規制改革実施計画(2025) https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/250613/01_program.pdf

[22] 東京財団(2024)「生成AIの医療分野での活用に向けた3つの提言」 https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4553

[23] 社会保障制度改革国民会議 報告書 - 内閣府、 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0808/sankou_02.pdf

[24] 令和6年第6回経済財政諮問会議 議事要旨 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0523/gijiyoushi.pdf

[25] 紀尾井町戦略研究所、「高額療養費負担増凍結は妥当64%、「衆院通過前に決断必要だった」51%」、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000065702.html

[26] 【解説】“OTC類似薬見直し”で風邪薬や湿布が保険適用外に?膨張する医療費の削減目的が背景「健康被害広まる」と医師会は反発(FNNプライムオンライン) https://news.yahoo.co.jp/articles/909041609a48db2230a76143e8811cfe9971a1de

[27] 自由民主党「重点政策」、https://www.jimin.jp/policy/

[28] 立憲民主党「持続可能な地域医療をつくる重点政策」「介護の安心実現ビジョン(中間報告)」を発表 山井ネクスト厚生労働大臣「どの政党よりも予算を精査し、医療や介護に振り分ける」https://cdp-japan.jp/news/20250508_9207

[29] 公明党「2025参院選重点政策」https://www.komei.or.jp/content/policyplatform2025/

[30] 日本維新の会-医療制度の抜本改革(医療維新)に向けての政策提言書- https://o-ishin.jp/health_care_reform/

[31] 【政策】国民民主党医療制度改革を発表 (2024)

https://new-kokumin.jp/news/policy/20240926_1

[32] 日本共産党 政策 6、医療 https://www.jcp.or.jp/web_policy/2024/10/202410-bunya06.html

[33] れいわ新選組 基本政策 https://reiwa-shinsengumi.com/policy/

[34] 日本医師会(2024)医師偏在解消に向け、基金の創設など六つの取り組みを提言 https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011850.html

[35] 看護政策の動き | 看護職の皆さまへ | 公益社団法人日本看護協会、 https://www.nurse.or.jp/nursing/policy/

[36] 「令和8年度予算・政策に関する要望書」(2025)、https://www.nurse.or.jp/home/assets/20250314_01.pdf