森信茂樹

東京財団政策研究所研究主幹 中央大学法科大学院特任教授

税・社会保障調査会の筆者のコラム「税の交差点」では、5回にわたりデジタルエコノミー(経済)のもとでの税制の課題、具体的には国際的な租税回避への対処の問題を述べてきた。この問題に関して、3月16日にOECD/BEPSプロジェクトの中間報告(以下、中間報告)が公表され、引き続き行われたG20蔵相会議に報告された。その後21日に、欧州委員会から新たにデジタル課税を導入するという提言が行われた。世界的に大きな議論となっているだけでなく、わが国企業にとっても大いに関係する問題であり、以下考えてみたい。

1.問題の背景―米国IT企業の国際的租税回避

問題の背景を整理すると、この問題は2012年にG20の指揮下で、OECD/BEPS(税源侵食及び利益移転)プロジェクトとして始まった。2015年秋に最終報告書が出されたが、デジタルエコノミーへの対応についてはさらに検討が必要ということで、ポストBEPSとして、2020年の最終報告に向けて議論が行われている。

BEPSプロジェクトの参加国は、OECD諸国だけでなく、中国やインドなどの新興国を含め113か国・地域が参加しており、国際課税の世界では珍しいプロジェクトとなっている。この背景には、米国IT企業をはじめとする多国籍企業による租税回避というという「共通の敵」がいたことが大きい。

FAANG (フェイスブック、Facebook)、アップル(Apple)、アマゾン(Amazon)、ネットフリックス(NETFLIX)、グーグル(Google)に代表される米国IT企業は、ビジネスを行い利益を上げている国(消費者が居住する国、源泉地国)ではほとんど納税をしていない。その収益は、無形資産を移転させることによって低税率国・タックスヘイブンに帰属させるビジネスモデルを作り上げ、これが「価値創造地と納税地のかい離」という共通の問題として議論されたのである。これは、税収が脱漏しているという問題だけではない。欧州の競合するビジネスが納税をし、FAANGは納税をしていないということが、自国企業の競争条件の公平性(レベル・プレイング・フィールド)を害しているという問題意識がある。EUペーパーでは、伝統的なビジネスモデルの企業の税負担は23.2%である一方、デジタルビジネスモデルの企業は9.5%であり、半分の税負担しかしていないとしている。

つまりデジタル経済のもとでの国際課税の議論は、これまでの、多国籍企業の本拠地である居住地国(OECD諸国)と、彼らが実際にビジネスをして利益を上げる源泉地国(発展途上国)との税源配分という問題から、米国IT企業と米国以外の先進国・新興国(消費国)という構図へと変化したのである。

2.OECD・BEPS中間報告

3月16日に公表された中間報告は、具体的な税制というより、課税に当たっての考え方や論点の記述が多く、今後の議論の必要性を強調する内容となっている。

まず、デジタル経済への課税上の対応について、国際的な合意に基づく長期的解決策による対応が重要として、「PE(あるいはnexus)なければ課税なし」と独立企業間価格原則という2つの重要な国際課税原則の見直しで合意した。

次に、電子サービスに対するExcise Taxなどの暫定的な措置による対応に対してはコンセンサスが得られなかったとする一方で、配慮すべき点として、WTO協定など国際的義務、措置の暫定性、対象の限定、過重な課税にならないこと、起業やビジネスの創造などへの影響の最小化、コストや複雑性の最小化の6点の必要性も盛り込まれた。また、シェアリングエコノミーのもとでの税務執行の問題なども議論されている。

具体的な結論は2020年の最終報告に持ち越されるとともに、今後様々なオプションの実行可能性を検証し、2019年にアップデートを行ったうえで最終報告書のとりまとめを行うということとされた。

3.EUのデジタル税の提案

EUは、このようなOECD/BEPSの検討状況をにらみながら、G20アルゼンチン蔵相会合前に共通ポジションを作ろうと議論を行ったが、結局中間報告公表後の3月21日に欧州委員会のデジタル課税案が公表された。その概要は、中期的・本格的な課税案と、その間の暫定的な課税案の2つに分かれている。

本格的な課税案は、企業のデジタル活動一般に適用されるEU域内の統一的な法人税改革である。まず、物理的な存在(PE)がなくても、EU域内に、以下の要件のいずれかを満たすデジタル・プレゼンス(nexus、仮想PE)があれば、EU各国は、域内で生み出された利得に課税できる。EU加盟国で年間7百万ユーロ(9億円程度)を超える売上げがある場合、年間10万人以上のユーザーがいる場合、ビジネス・ユーザーとの間で年間3000超のデジタル役務に関する契約を締結している場合のいずれかに課税を限定している。

加盟国間における利得の配分は、オンラインで価値が生み出された場所(例えば消費時点におけるユーザーの所在地)を反映させるが、究極的にはEUが検討中の共通法人税(CCCBT、法人税の共通課税ベース)に組みかえていくことが考えられる、としている。

その間の暫定的な課税(interim tax)として、デジタル活動からの売上(revenue)に対して3%の間接税(indirect tax)を課すこととする。デジタル活動のユーザー(消費者)が居住する国に課税権を与え、現在の国境を超えるデジタル財に対するVATの課税方法と同じ「外国事業者の登録による申告納税方式」が想定されている。適用対象は、全世界での収益が年間7億5千万ユーロ(1000億円程度)以上かつEUでの収益5千万ユーロ(65億円程度)以上の企業に限定している。

デジタル活動からの収入は、以下の3つと説明されている。

①オンライン広告の販売

②デジタルプラットフォーム

③ユーザから提供された情報データの販売

グーグル、アマゾン、フェイス・ブック、ツイッターなどが提供する役務はすべて該当する。

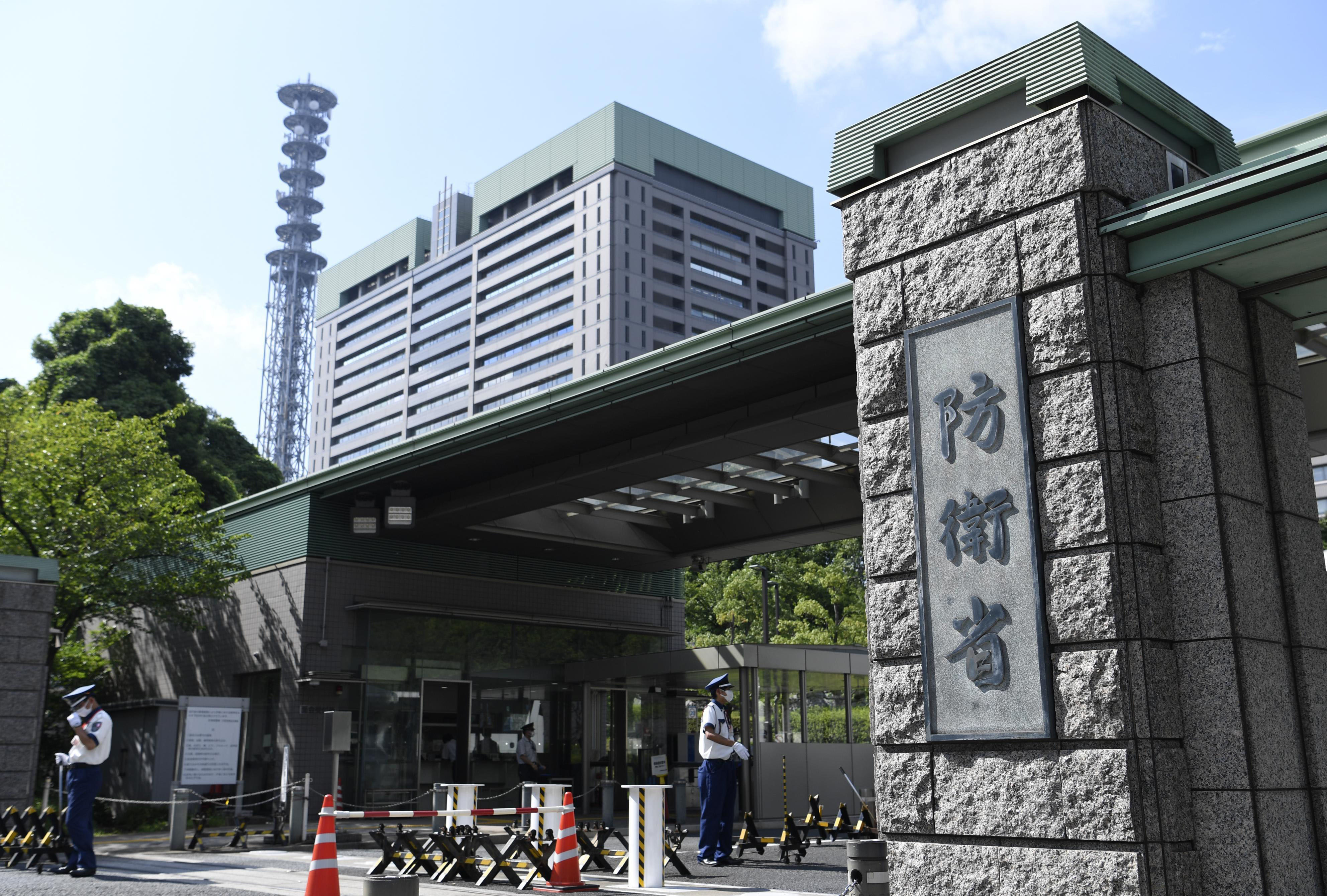

4.今後の展望とわが国の立場

2020年のBEPS最終報告書に向けて議論は進んでいくが、OECD,G20の合意には米国の賛同が不可欠である。米国は、BEPSに加わりながらも、BEPSプロジェクトにおいて策定されたBEPS防止措置のうち租税条約に関連する措置をマルチでもって租税条約に導入しようというBEPS防止措置実施条約(MLI)には加わらないという両面作戦を取っている。

またトランプ政権のムニューシン財務長官は、OECDの中間報告が公表された3月16日、「デジタル企業のみを対象にする提案は、どこの国からの提案であっても断固反対する」との声明を発表、EUをけん制し、米国企業の代表者としての顔を見せた。

一方EUは、英国の利益迂回税のような独自課税が広がれば、EU単一市場の機能は低下するという懸念がある。今後具体的な提案が理事会(EU Council)に提出されるが、税制は全加盟国一致の原則があり、アイルランドやルクセンブルクが反対している現在、その成立は容易ではない。しかし最終的な合意は難しいとしつつも、可能な限りの域内共通ポジションを確立しOECDの議論に望みたいという考えである。

またEU部内で長年議論してきた共通統合法人課税ベース(CCCTB)との関連で、デジタル企業から得られる税収を一定の方式によって配分するフォーミュラーアプローチも選択肢に入っている。どのような指標を使って税収(利益)を配分するのか、興味深い論点である。

このような状況の中で、わが国はどのように対応すべきであろうか。米国IT企業、米国政府、EUという複雑な構図の中で、頭の体操をしてみた。

基本的立場としては、OECD/BEPSでの議論を優先したいということであろう。つまり、EU暫定案のようなIT企業を狙い撃ちした課税はビジネスに大きな打撃を与えかねないので、時間をかけつつも税務執行の可能性や、公平性などの観点を踏まえてOECDで議論し合意を得ることに努力をすべきだろう。EUの暫定案であるデジタル税については、それが合意・実行されるとわが国企業にも適用されることを踏まえると、安易に同調するべきではないだろう。

一方で、EUの暫定案であるデジタル税については、それが合意・実行されるとわが国企業にも適用されることを踏まえ、安易にEUに同調するべきではないと考えられる。また、米国の反発を招くことになれば、より根本的な改革案の合意は遠のくことになる。

もっとも、IT企業と米国政府の関係がどこまでも一枚岩というわけではないだろう。最終的には納税者と税制当局という立場の違いがあり、いずれ利害が対立してくることもある。

わが国としては、そのあたりも見極めながら、2020年に向けてOECDベースでの議論に積極的に参加していくことが必要であろう。

デジタル経済の下では、企業の居住地での課税が難しくなり、税制も(法人)所得課税から仕向地法人税や消費課税へ、あるいは売上税(turnover tax)や物品税(excise tax)へとシフトしていかざるを得ないのであろうか。背景には、所得課税は租税条約で拘束されるが、間接税は(減算までのところ)拘束されないとい考え方もある。一方、売上に対する税は、課税の累積を生じさせ、効率の観点からの問題を生じさせるという問題がある。究極的には、無形資産への資産課税(データベースへの課税)へという方法も考えられる。このあたり、税の根本に立ち返る議論が望まれる。