X-2025-069

|

税・社会保障研究 レビュー・論考・コラム 令和7年4月より、「税」や「社会保障」をテーマとしたコラム(Review)を、以下の執筆者が交代で執筆してまいります。掲載されたコラムは「まとめページ」からご覧いただけます。 |

| 1.本質的な政策議論はなされず 2.野党のよって立つMMT(現代貨幣理論)の危うさ 3.財源なき消費税減税ではなく、所得税の見直しを 4.政治家はマーケットを見る必要がある 5.道半ばのデジタルデモクラシー |

1.本質的な政策議論はなされず

今回は、参議院議員通常選挙を通じて筆者が感じたことについて記してみたい。

全体を通じて感じたことは、与野党とも近視眼的なポピュリズム政策を公約として戦い、本質的な政策議論が全くなされず、底の浅い論点に終始したということだ。十分な検証が必要だが、SNSを活用した選挙戦がこのことを加速させたのではないだろうか。

最大の争点は物価高対策であった(途中から外国人問題も加わったが)。賃金の上昇が物価高に追いつかないことからくる生活苦が直接的な理由だ。その背景には、若年層を中心とした将来に対する不安や、格差の拡大からくる不満がある。

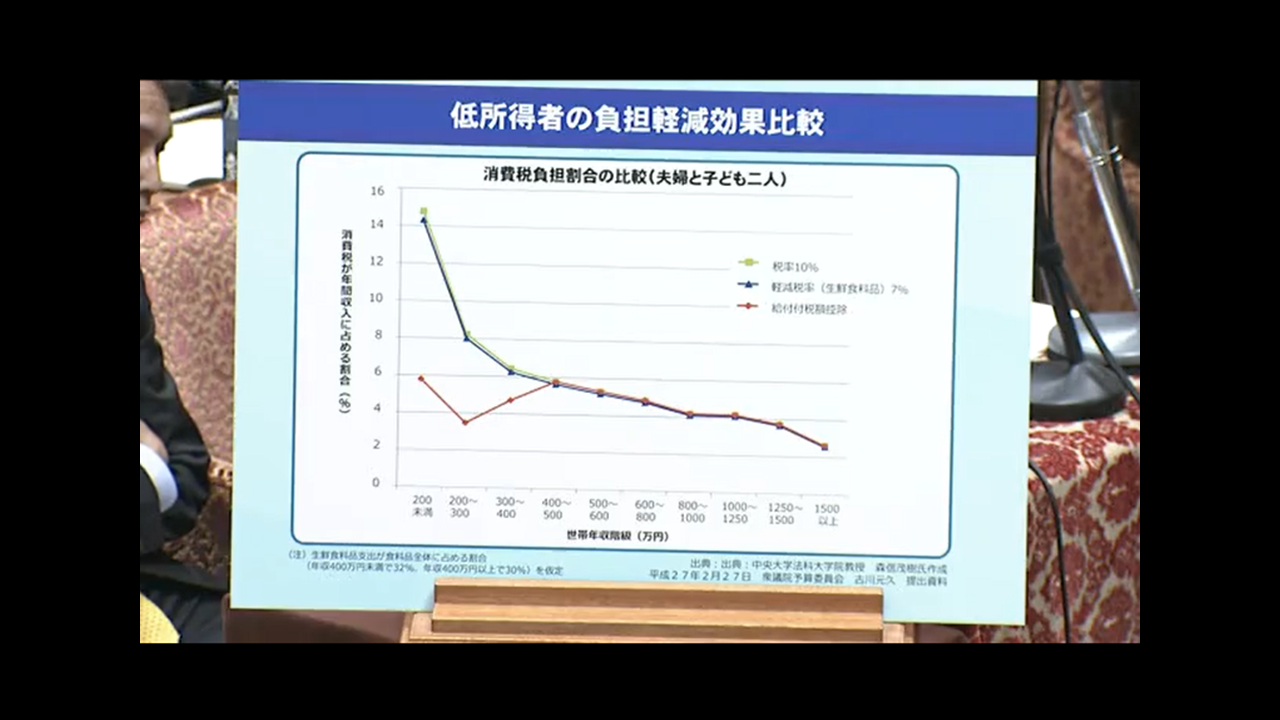

物価高対策として野党は消費税減税を、与党は国民全員への給付を公約としたのだが、給付はバラマキと批判され評判が悪く、若年層を中心に消費税減税が支持された。

しかし現下のインフレは、ウクライナ戦争を契機としたグローバルインフレが円安により加速されたことが主因で、そこに人手不足という供給側の事情が加わったものである。そう考えると、インフレへの対応としては、需要増につながる消費税減税や給付ではなく、円安の原因になっているアベノミクス以降の金融政策や財政政策の根本に立ち返った議論や政策が必要なはずだ。

金融政策については、インフレ目標2%を超えた状況が3年以上続いているにもかかわらず、日銀の金融政策の正常化のペースは遅い。先月末の金融政策決定会合でも政策金利は据え置かれた。結果実質金利はマイナス水準にあり、このことが円安の要因となっているのは明らかだ。

日銀の認識は、いまだ賃金と物価が好循環する構造的なインフレには達していないということで、トランプ関税による経済の先行きの不透明感という事情もある。しかしその間、円安によりコストプッシュ型のインフレは進んでいく。株式市場への過度の配慮や政治の論理に飲み込まれて手遅れにならないような金融政策、政策金利の引き上げを行うことが必要だ。

財政政策についても課題がある。現下のインフレの底流には、異次元の金融緩和の下で弛緩した財政規律による拡張的財政政策がある。

今回躍進した国民民主党や参政党は、恒久財源なきガソリン税暫定税率の廃止や消費税減税などの財政拡張政策を主張するが、GDPの2倍を超える債務残高を抱える現状で、財政規律を無視した政策を行うことは、わが国の信認を失わせる可能性が高い。そうなれば、更なる円安、インフレを招き経済は悪循環に陥ることになる。

2.野党のよって立つMMT(現代貨幣理論)の危うさ

国民民主党や参政党のよって立つ論拠はMMTだ。MMT論者は、「自国通貨建てでファイナンスできる国はいくら国債を発行しても財政破綻しない」と主張する。いまだ財政ポピュリズム真っただ中にあるわが国では、SNSを中心に根強く主張され、今回躍進した政党の考え方にもなっている。

この考え方の問題点については、拙稿「税の交差点」第129回 「財務省都市伝説の虚実と財務省の反省」、同第93回 「財政を巡る『新しい見解』と『旧い見解』-- MMTの問題点」などを参照していただきたいが、今や発祥の地の米国でも死に絶えた考え方である。

ここで取り上げるのは、MMTは、「インフレ率が上昇し始めたら、増税や歳出削減によって対応する、そのルールをあらかじめ決めておけばいい」というブレーキとセットになった考え方であるにもかかわらず、わが国の論者や政党は、この部分を都合よく切り取っていることだ。

具体的には、あらかじめ法律で、インフレ発生時の財政削減や増税について規定する。「増税」は所得税か消費税か新税か、「歳出削減」は社会保障(年金、医療、介護)か公共事業か、規模はどの程度でどの程度のインフレになったらこの法律を発動するのかを議論し、決めておく必要がある。これなしのMMTは、むき出しの財政ポピュリズムだ。

3.財源なき消費税減税ではなく、所得税の見直しを

いずれにしても、財源なき消費税減税は避けるべきだ。需要追加策での物価高対策は逆効果であり、これ以上の財政悪化は金利リスクを高め国際投機筋の格好の餌食になりかねない。

一方でブラケットクリープ、つまりインフレで物価や賃金の伸びを上回るペースで累進構造を持つ所得税収が増す現象については、見直す必要がある。米国所得税には、インフレに応じて自動的に調整される「インデクセーション」という制度が採用されており、物価上昇による税負担の増加を緩和している。

今後2%程度のインフレが定着する中で、わが国もこのような方向で所得税減税、基礎控除等の見直しを行うことには十分な理由や根拠がある。今後の減税論は、消費減税から所得税構造の見直しにシフトすべきだ。

4.政治家はマーケットを見る必要がある

米国ではトランプ大統領もベッセント財務長官もビジネスマン出身で、常にマーケットの反応を気にしながら政策を行っている。一方わが国の政治家は、株式市場は気にするものの、国債市場(債券市場)には無関心、一切お構いなしだ。

現在の国債市場の状況を見ると、長期金利の指標である新発10年物国債利回りが2008年10月以来17年ぶりの高水準である1.6%をつけている。財政リスクをより反映する超長期債(新発30年債利回り)は3.2%と、発行以来の最高値となっている。また20年債の利回りも2.65%と、1999年11月以来の高水準をつけている。

日本国債の格付けの見直し(格下げ)もささやかれており、そうなれば民間企業の資金調達や国民の住宅ローン金利にも影響が及ぶ。わが国の政治家ももっと国債市場の金利動向を考慮に入れて財政政策の議論をする必要がある。そうなれば安易な財政ポピュリズムは沈静化していく。

5.道半ばのデジタルデモクラシー

今回の選挙はSNSが大きな影響を及ぼした。今後とも、SNSの多様な人々の声を掬い上げ大量のデータをAIで解析し意思決定の参考にするブロードリスニング、「デジタルデモクラシー」の議論が進んでいくと思われる。これを公約として掲げたAIエンジニアの安野貴博氏は、チームみらいという政党を結成し初当選した。

SNSの活用は、高齢者の声が優先されてきたシルバー民主主義を変えるパワーを持っている。これまで年金、医療、介護など高齢者向けの支出に重点が置かれていた政策が、子育て世代や経済的に不安定な勤労世代への支援やセーフティネット構築に変わっていくきっかけとなる。

しかし課題も山積だ。人々の耳目を集めることにより経済的な利益も得られるアテンションエコノミーの下で、発信しているのは極端な意見を主張する者が圧倒的に多い。冷静な分析をする専門家、さらには霞が関官庁の発信は皆無と言ってよい。

SNSの声が「投票」に変わる民主主義の声になりうるには、ネットにはない専門家の声や、声なき声、リアルな声をいかに収集していくか、さらなる工夫が必要だ。

またフェイクまがいの発信は、AIの活用などで今後飛躍的に増えていきそうだが、だれがどのようにファクトチェックをしていくか不明である。データに頼りすぎる民主主義にはまだまだ多くの落とし穴がありそうだ。