X-2025-050

|

税・社会保障研究 レビュー・論考・コラム 令和7年4月より、「税」や「社会保障」をテーマとしたコラム(Review)を、以下の執筆者が交代で執筆してまいります。掲載されたコラムは「まとめページ」からご覧いただけます。 |

石破茂首相は、「バラマキはしない」と公言していたが、その約束は破られた。自由民主党の参議院選挙の公約に「国民1人あたり2万円の給付、子どもと住民税非課税世帯の大人を対象に1人あたり2万円を加算する」ことが盛り込まれた。

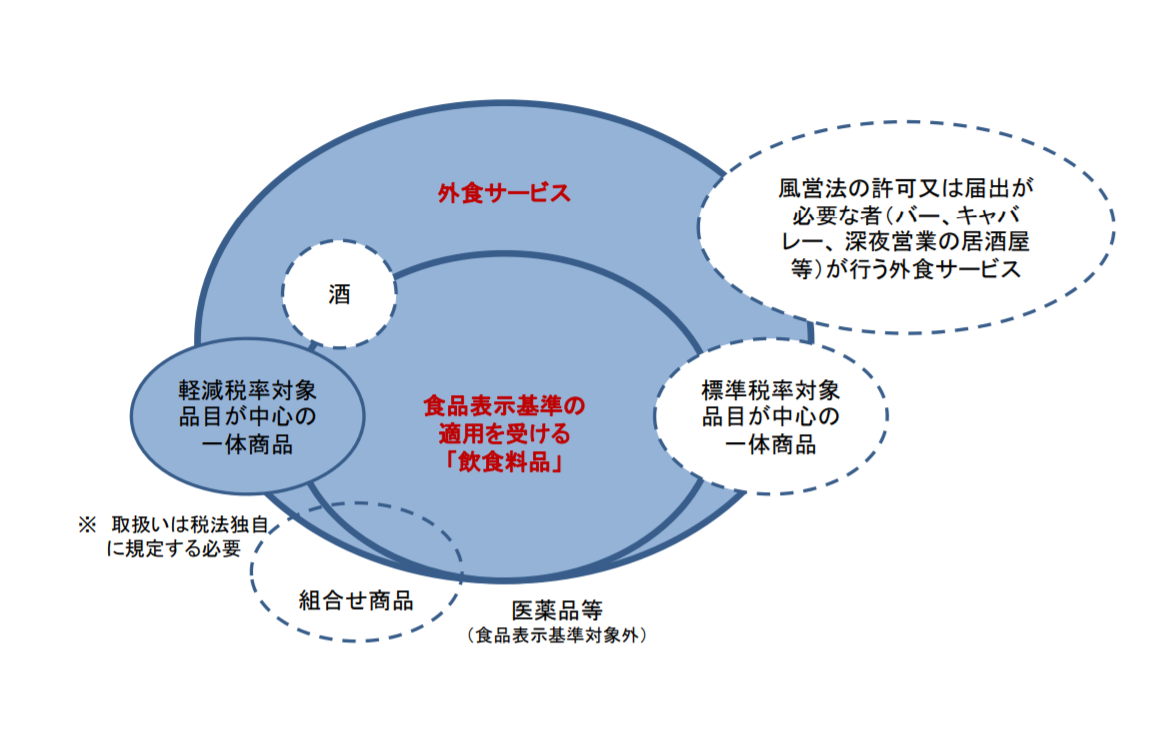

あえて「給付」のメリットを探すと、単年度で終わるということだ。野党の主張する消費税減税は、税制なので法律改正の手間がかかるが、一度決まると恒久化しやすい。食料品をゼロ税率にして元に戻す際には、一気に8%の増税になるので、国民の抵抗は大きく恒久措置となる可能性がきわめて高い。それよりはいい、ということだろう。

しかし、「バラマキ給付」に対する国民の評価は低い。朝日新聞社の世論調査(電話、6月14-15日)では、石破茂首相の現金給付案を「評価する」は28%、「評価しない」が67%となっている。一方、消費税率を「いまのまま維持するほうがよい」は41%(4月は36%)で、「一時的にでも引き下げるほうがよい」は51%(同59%)で、4月と比べると「維持」派は少し増えている。とりわけ70歳以上では「維持」派が48%(同34%)に増えた。一方、消費税率を引き下げることで、社会保障に悪い影響が出るという不安については、「大いに感じる」は19 %(同18%)、「ある程度感じる」は45%(同42%)、「あまり感じない」23%(同25%)であった。

ではどうすればよいのだろうか。話は単純で、「バラマキ」と呼ばれないようにすればよい。そのためには、短期の物価高対策というのではなく、中長期の考え方を示しつつ、「所得や資産(あるいは資産性所得)に応じて給付する、高所得者や資産を持つ者には給付をしない、その分困窮者には手厚くする」という制度の構築につなげること、つまり今回の給付が新たなセーフティネットの構築につながっていくというストーリーを描くことが重要だ。

そしてセーフティネット構築へ向けた「つなぎ」となるような給付を考えることが有効だろう。その際カギとなるのが「マイナンバー」の活用だ。

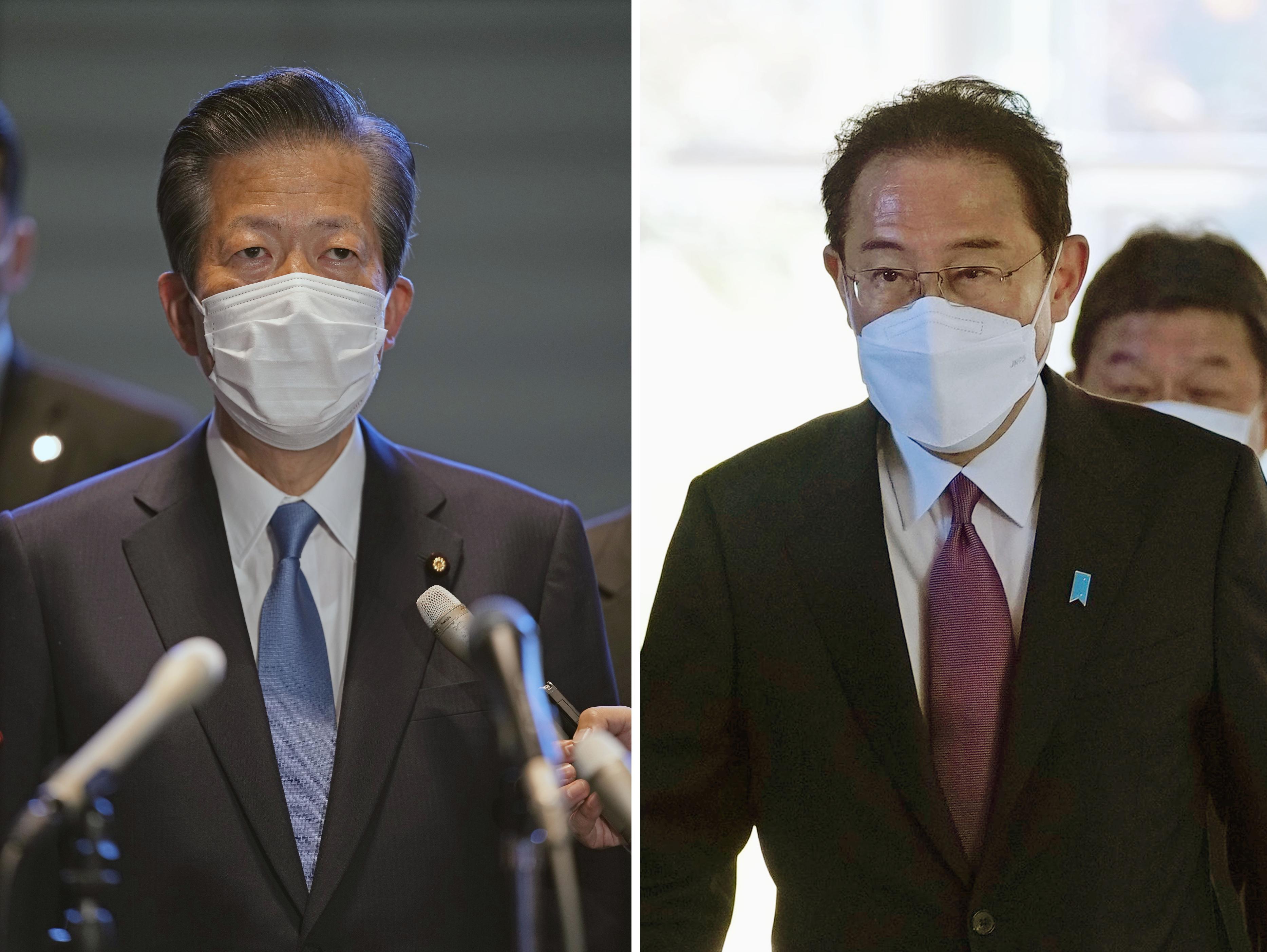

公明党の斉藤鉄夫代表は6月6日の記者会見で、マイナンバーカードを取得した人などに付与する「マイナポイント」の形で給付を行うことを表明し、参議院選挙の公約に盛り込む意向を明らかにした。またマイナンバーカードに紐づいた公金受取口座の活用など支給方法の検討も行われているようだ。

マイナンバーを活用するという点では、一歩進んだとも考えられる。何より重要なことは、「所得に応じた給付を行う」というコンセプトで、国民全員か、住民税非課税世帯かというアナログ的な基準からの脱却である。それが新たなセーフティネット、例えば就職氷河期世代への就労支援をうながすインセンティブとしての給付や、低所得勤労者の社会保険料の負担軽減、就労促進につながっていく。

そのためには、マイナンバーと紐づけた所得情報と給付の連携(以下、情報連携)のシステムの構築が必要となる。

情報連携の進んでいる英国の例を見てみたい。給与所得者は、企業が毎月の給与、源泉徴収税、社会保険料等を税務当局にデータで報告する。リアルタイム(毎月)に把握された税・社会保険料控除後の手取り所得の情報は、給付官庁である雇用年金省に送付され、給付計算のベースになる。この仕組みは、リアルタイムインフォメーションと呼ばれている。

一方個人事業者の場合は、給付を受けたい者が自ら収入や経費を毎月給付官庁(雇用年金省)に報告し、給付につなげている。

一方わが国を見てみよう。デジタル庁では、2025年度を目標に自治体システムの標準化が行われており、ガバメントクラウドを活用した情報連携の基盤整備が進められている。これが完成すれば個人の所得データと給付を連携させる仕組みが出来上がり、住民税の課税ベースとなる前年度所得に応じた給付を行うことが可能になる。さらには自治体の事務負担も大幅に軽減される。

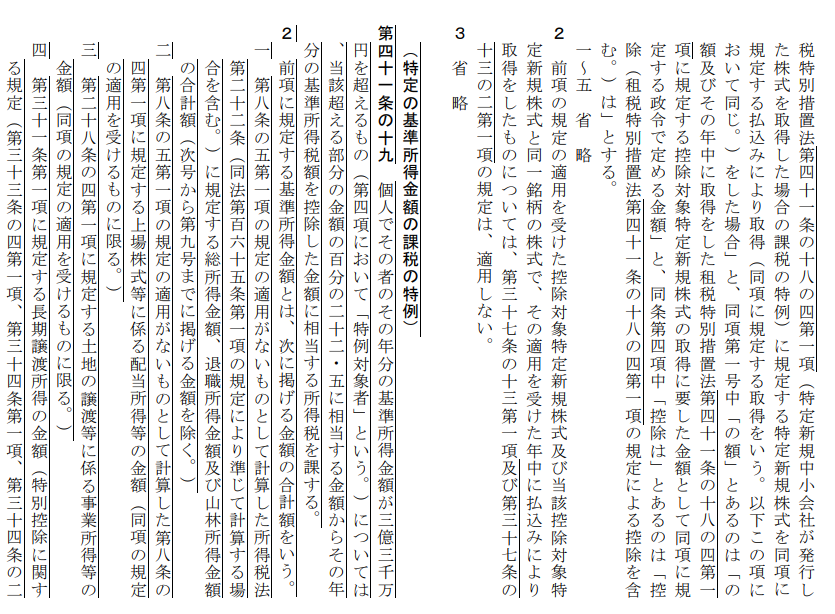

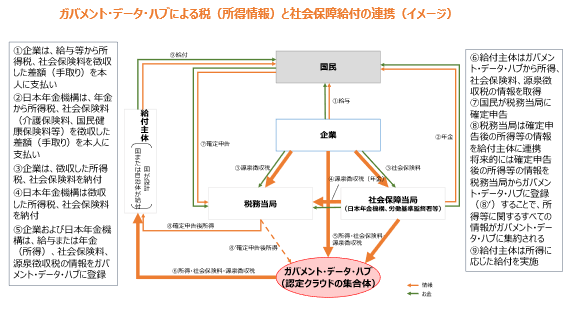

筆者は「ガバメント・データ・ハブ」(仮称)という、より抜本的な方法を提言している。現在わが国には、「認定クラウド」と呼ばれる仕組みがある。それは、企業が各行政機関に提出する各種資料を民間提供のクラウドに保存し、各行政機関にそれへのアクセス権を付与する仕組みで、国税庁が実際に活用している。

国税庁のホームページ「クラウドサービス等を利用した法定調書の提出について」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/cloud/index.htm を参照。

この制度を拡充させ、企業から民間クラウドに提出された従業員などの所得情報(電子データ)を、国税庁や自治体、さらには社会保障官庁が活用できる「ガバメント・データ・ハブ」(仮称)を作って所得情報と給付の連携を図るのである。

筆者作成

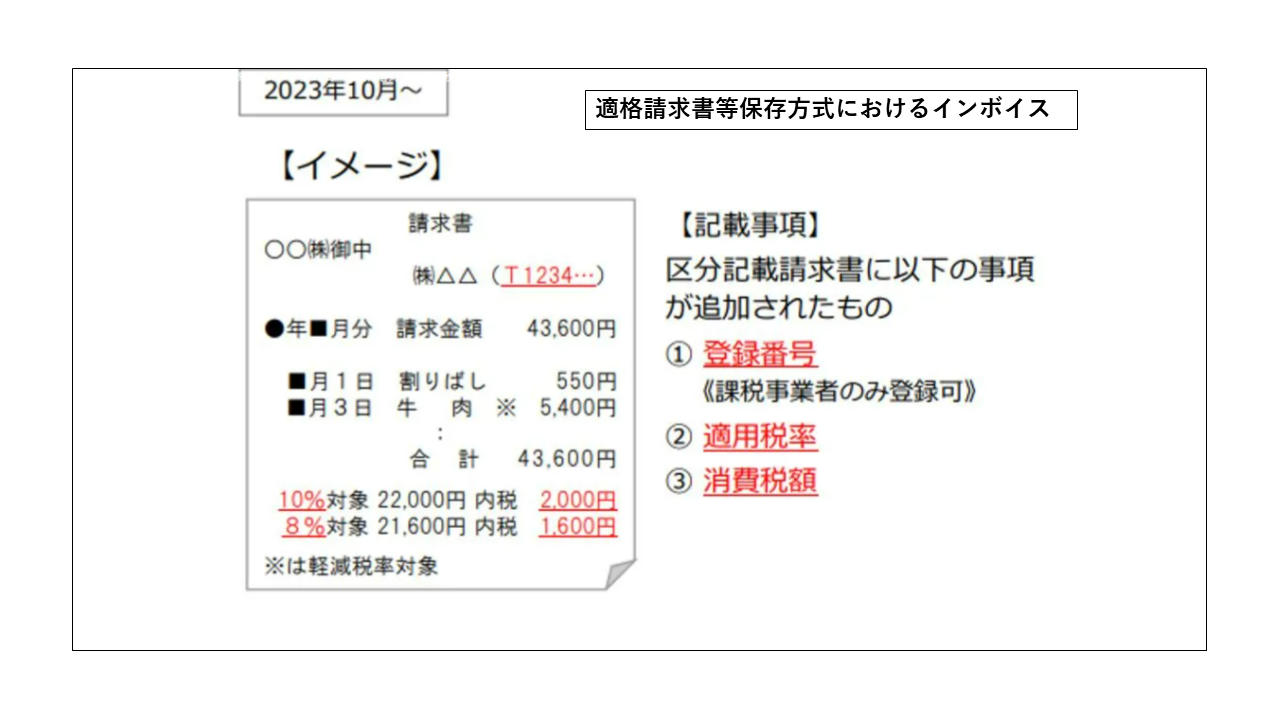

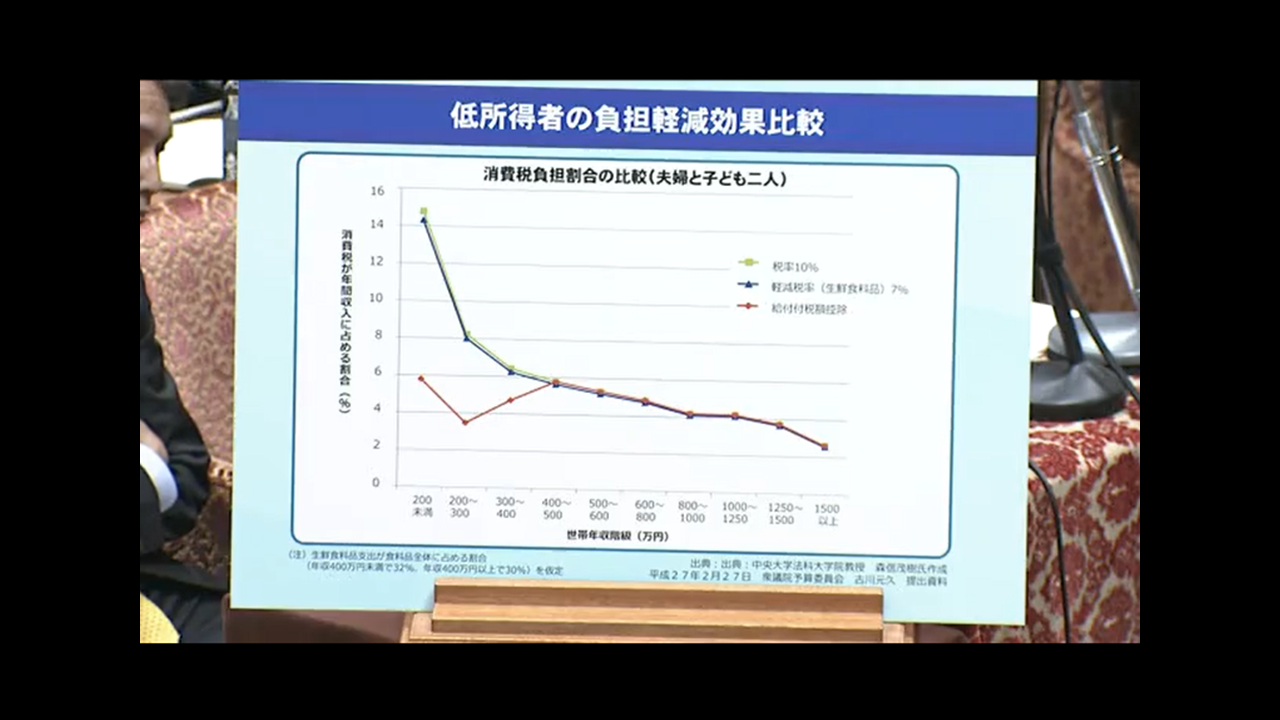

消費税減税論の疑問―日本型軽減税率再考―連載コラム「税の交差点」第130回で解説した「日本型軽減税率制度」は、そのような制度への「つなぎ」として考えられる。

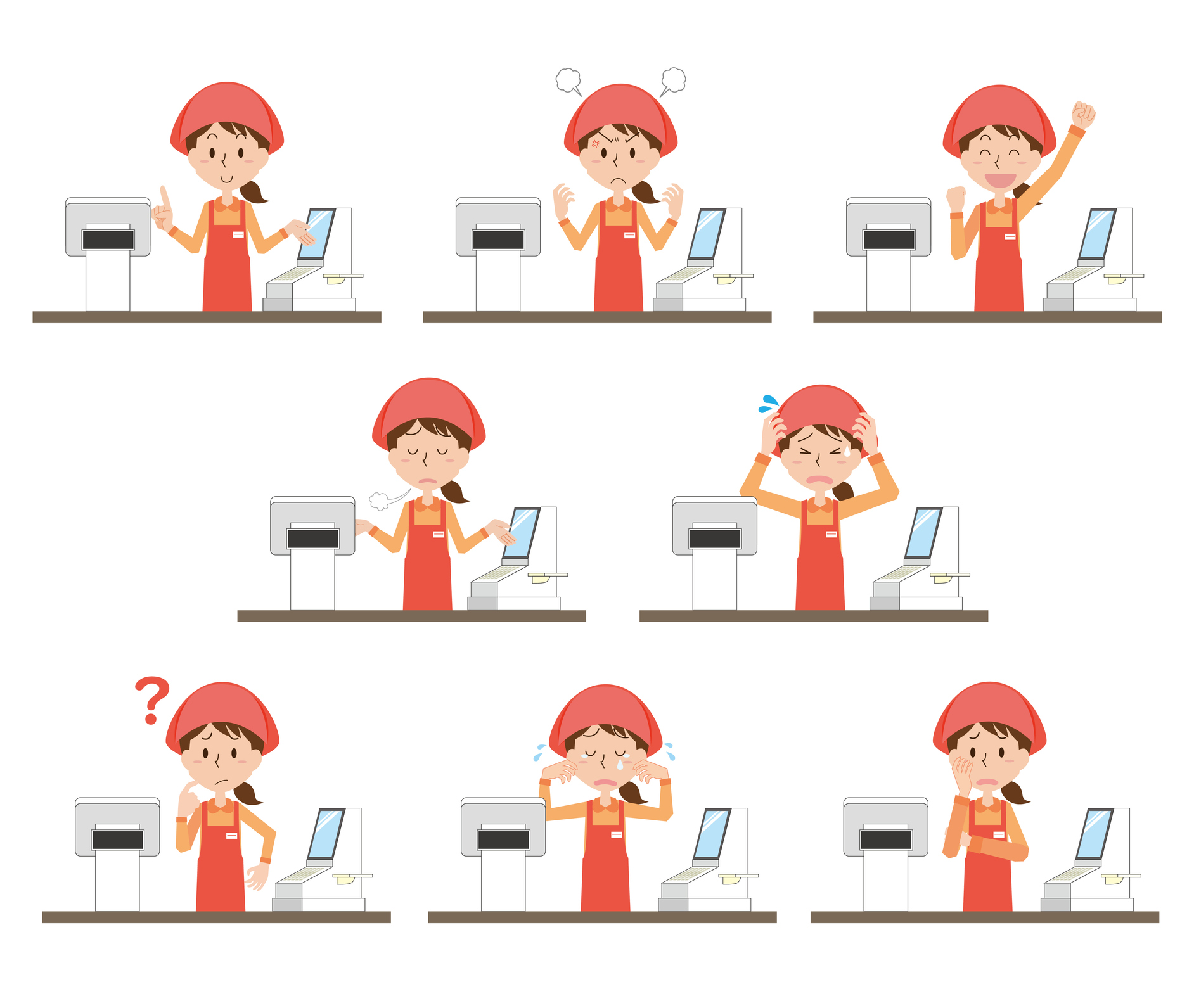

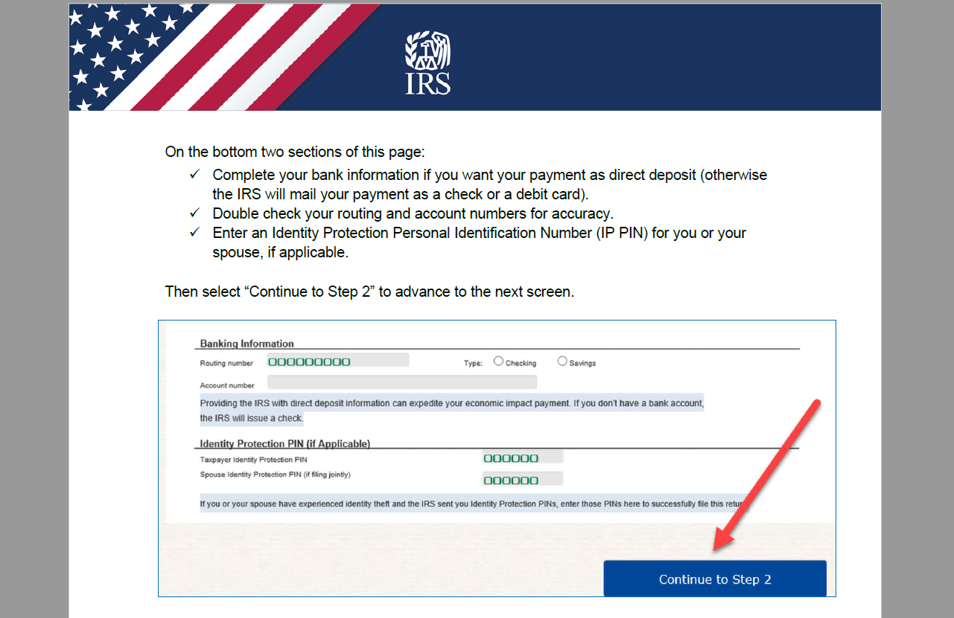

2015年に財務省が与党税調に提示した「日本型軽減税率制度」は、ポイント制度を活用して対象品目の購入に係る軽減分の消費税相当額を消費者に還付する案である。店で会計する際にマイナンバーカードを店舗の端末にかざし、カードに記載されたICチップを読み取り本人確認をしてポイントを還付、後日現金に変えて本人の口座に振り込むというものである。

対象者を一定の所得以下の者に絞り還付(給付)を一定額の範囲内にするためには、マイナンバーと所得情報を結びつけることが必要だが、これが可能になる。

わが国はマイナンバーで国民の所得を把握している。しかしそれが国民のための給付などに活用されていないことがマイナンバー制度の信頼低下につながっている。バラマキ給付をやめ、デジタルを活用して新たなセーフティネットにつなげる給付制度を早急に作るべきだ。