R-2024-008

| ・過去2度の政権交代 ・政権交代に必要なことはグランドデザインの提示 ・「受益」と「負担」の議論とは ・過去の反省は、根拠のない埋蔵金をあてにしたこと |

過去2度の政権交代

自由民主党(自民党)の裏金問題で、4月に行われた補欠選挙に自民党は3敗した。世論調査によると、政権交代も夢ではないという。

わが国では戦後2度自民党からの政権交代が行われた。

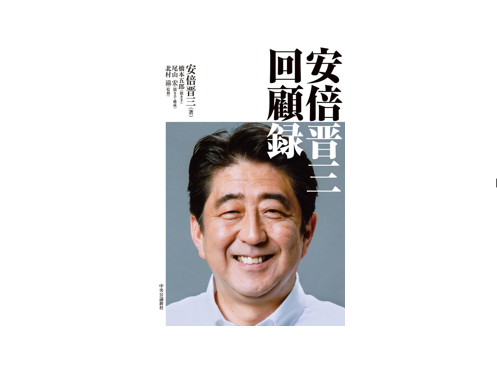

1度目は1993年(平成5年)で、非自民の8党派が結集して細川護熙(もりひろ)氏を党首にして誕生した細川連立内閣である。1955年11月に保守合同で結党した自民党が野党に転落するのは初めてで、いわゆる「55年体制」が崩壊した。1994年に、自民党・日本社会党・新党さきがけによる村山連立政権の誕生により政権は再び交代した。

2度目は、2009年(平成21年)に誕生した民主党政権(正確には社会民主党、国民新党との連立政権)である。3年後の2012年には、民主党から自民党・公明党の連立政権に交代した。

今回、補選後の世論調査を踏まえて立憲民主党を軸とする政権交代の可能性に言及するマスコミ報道が目立つが、筆者は、自民党の敵失だけで国民の支持が逆転し政権交代する可能性は低いと考えている。

政権交代に必要なことはグランドデザインの提示

政権交代が起きるには、国民を納得させるだけの骨太のグランドデザイン、政策の旗が必要だ。細川政権の誕生時には「政治改革」という旗があった。民主党への政権交代時には、「子ども手当の創設や高校無償化などを盛り込んだマニフェスト」があった。

今回の立憲民主党には、それがない。国民をうならせるだけのグランドデザインが存在しないのだ。以下、自民党政権の下ではできなかったが国民が期待していると思われる経済政策について、財政分野に限定して考えてみた。その際には、なぜ前回の政権交代が短命に終わったのかという原因を踏まえることが必要だ。第1回目は総論である。

わが国経済は、2%の物価目標を超える状況を2年近く継続しているものの、いまだデフレを完全に脱却した状況にはない。いまだ賃金上昇は物価上昇に追いつかず、実質賃金が減少している状況にあり、また賃上げが来年以降も継続するという確証もなく、「失われた30年」は続いているといえよう。

筆者は、この最大原因は、年金や医療・介護に関する将来不安にあると考えている。これが若年世代も含めた国民全体に浸透し消費を抑え、需要不足経済、デフレにつながっている。国はこの状況に、財政追加や超低金利といった財政・金融政策で経済の底抜けを防いできたわけだが、それはカンフル剤であって根本治療ではない。

その一つの例証が、国民の貯蓄動向だ。2025年には団塊世代が後期高齢者に突入する。しかし高齢者は将来不安からいまだ貯蓄に励み、2023年9月末の個人金融資産残高は、前年比101兆円増(5.0%増)の2121兆円となっている。2010年には、個人資産残高は約1500兆円で、「今後高齢化が進むと貯金の取り崩しが始まるので、わが国の国債を購入する貯蓄が不足し、海外の投資家にお願いせざるを得なくなり国債金利が上昇(国債価格は下落)する」と多くのエコノミストが予想したことは、(筆者も含め)的外れだった。

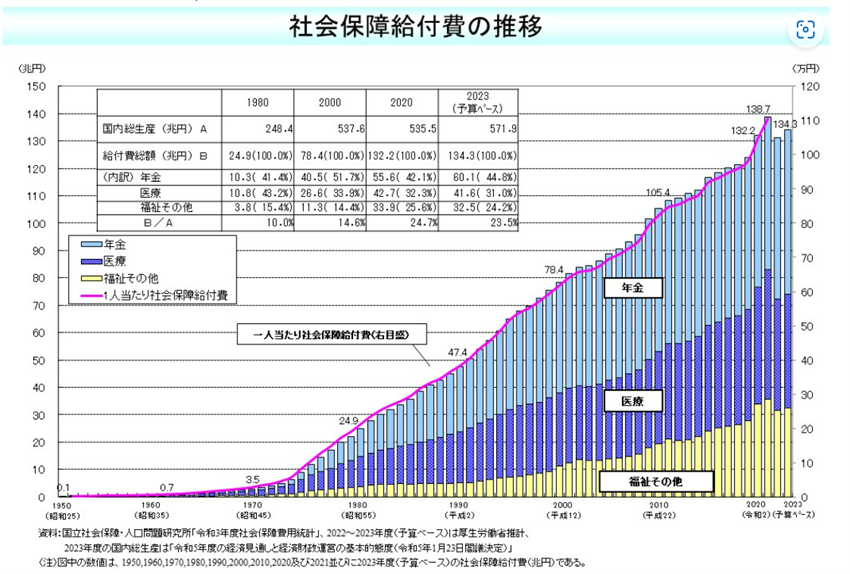

つまりデフレの要因をたどっていくと、国民の将来不安、そこからくる消費の低迷にいきつくわけで、これへの対策が講じられてこなかったのである。一方で、先進国で例を見ない急速な高齢化の下で、わが国の社会保障費は急増している。

高齢化と合わせて進む急速な少子化の下で、この社会保障費を持続可能なものにできるのか、若年世代の負担増に頼らないような制度構築が可能なのか、きちんとした認識や処方箋を示すことが現下の最大の経済政策ではないか。そのためには、「受益」と「負担」の議論が欠かせない。

図表

厚生労働省 資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21509.html

「受益」と「負担」の議論とは

国民の将来不安を軽減する「受益」と「負担」の具体的議論の1番目は、少子高齢化の加速で悪化する年金財政の健全化を進め、「将来は年金がもらえなくなるのではないか」という不安を払拭することだ。

すでに5年ごとに年金財政の健全性をチェックする「財政検証」が始まり、これを受けて、年金制度改革の案が議論され始めている。コロナの影響やライフスタイルの変化の中、出生率は想定を大幅に下回り少子高齢化が加速し年金財政が悪化していることに対し、どのような具体的な施策を講じるべきなのか。

2004年年金改革は、100年安心と言われたが、その根拠の一つであるマクロ経済スライドはデフレ下で発動されず、結果年金財政は悪化した。保険料納付期間を5年間延長する案や厚生年金から基礎年金への拠出を増やすといった議論が始まっている。しかしいずれもパッチワークで、これでは国民の将来不安が払しょくされるとは考え難い。これまで国民に正直に現状を示し、苦い選択肢を示すような抜本的な検討が先送りされてきたことのつけが出ているのだ。

民主党はかつて与党時代に、年金の税方式への移行という抜本改革について非公式に議論したが、そのためには数%の消費税増税が必要ということになりとん挫した経緯がある。今回、政権交代をすればどこまでの改革を行うのか、論点を正直に明示したうえで国民に提示する必要がある。

2番目は、医療や介護費の適正化(膨張を食い止める効率化、歳出改革)により勤労世代の社会保険料負担の上昇を一定割合に抑えることだ。社会保険料の上昇は、勤労意欲だけでなく企業の国際競争力にも影響する。このためには、医療・介護分野の歳出改革を行うことが必要だ。

歳出改革は、無駄な歳出を抑えるということだが、それで国民負担が消えてなくなるわけではない。その本質は、「ゆとりのある者に追加負担をしてもらう」ということだ。この本質をきちんと認識したうえで、歳出改革をしっかり行うことが負担増の議論につながっていく。

現政権の手がついていない改革は、「所得だけでなく資産も加味した能力に応じた社会保険料の構築」だ。医療・介護制度の改革として長らく「能力に応じた全世代の支え合い」が挙げられ、医療・介護保険料算出の基準に、金融資産からの所得(金融所得)や金融資産等の保有状況の反映に必要性が閣議決定されてきたにもかかわらず、全く進んでいない。

金融資産や金融所得を勘案するには、金融資産や金融所得の正確な把握が必要で、預貯金口座にマイナンバーを付番することが不可欠だが、口座付番に国民の合意を得ることは容易ではない。必要性を正直に説明して進めていくことが必要だ。

過去の反省は、根拠のない埋蔵金をあてにしたこと

民主党が短命に終わった最大の要因は、2009年の政権交代選挙で国民に示したマニフェストが、財源問題に突き当たり政策がいき詰まったことである。

マニフェストは、「歳出改革や埋蔵金で16.8兆円の財源をねん出し、一人当たり月額2万6千円の子ども手当を支給すること」などをうたったが、財源が確保できずとん挫した。もともと「埋蔵金」というのは、テレビの人気番組「徳川埋蔵金」をしゃれて、「あると言われてきたがいくら掘っても出てこない」という意味で使われたのだが、民主党は「埋蔵金」があると本気で信じたところに、稚拙さがあった。

いずれにしても、国民不安の解消のための施策には財源が必要だ。国民には苦い薬を飲ませる政策となる。少子高齢化、社会保障費の高騰が続く中、誰もがハッピーになるような「フリーランチ」の政策はありえない。この点を逃げたグランドデザインでは、すぐほころぶことになる。

次回は、グランドデザインを語る場合の財源問題を中心に、格差問題やギグエコノミーなどの議論をしてみたい。